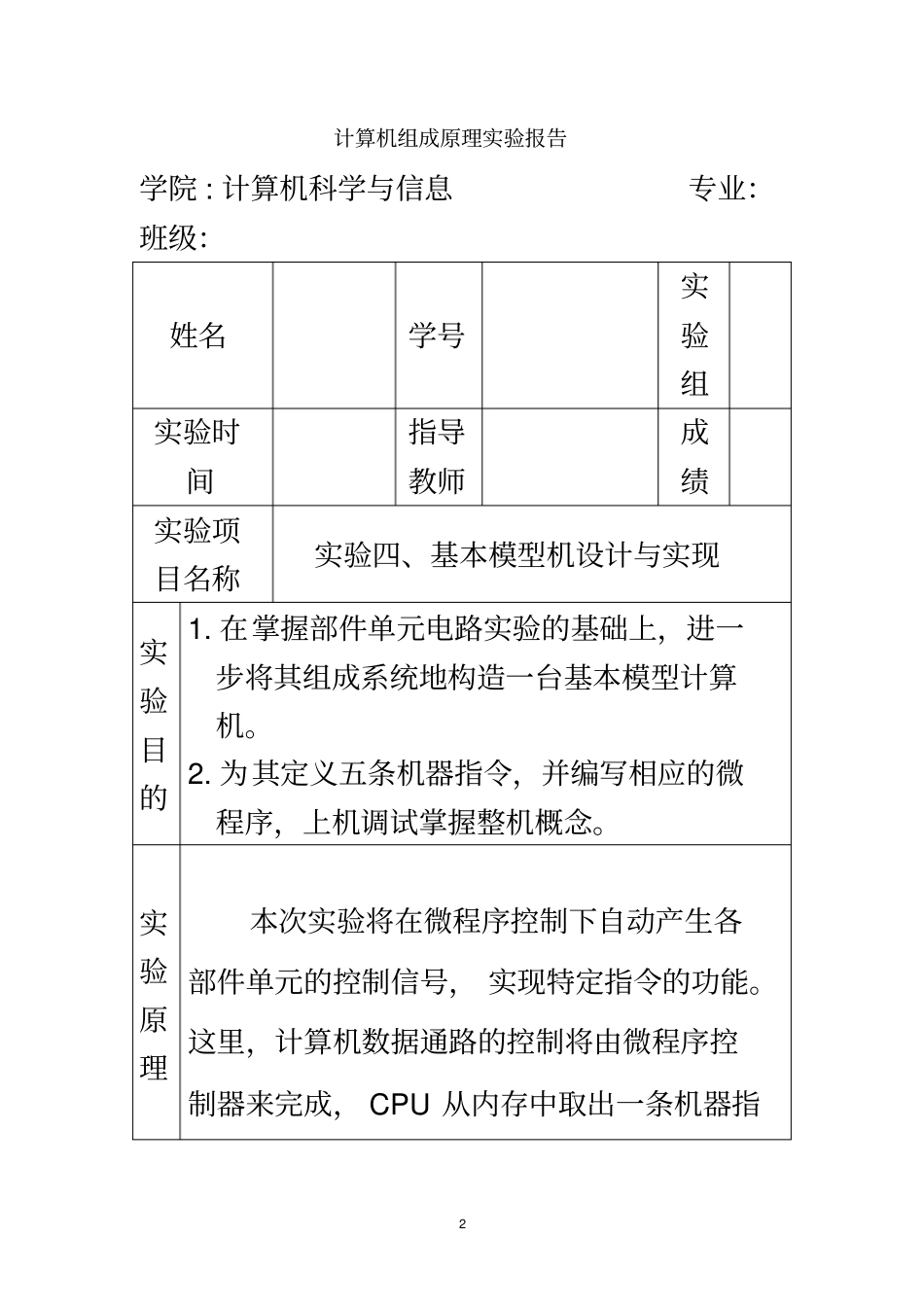

计算机组成原理- 实验报告四 -基本模型机设计与实现2 计算机组成原理实验报告学院 : 计算机科学与信息专业:班级:姓名学号实验组实验时间指导教师成绩实验项目名称实验四、基本模型机设计与实现实验目的1. 在掌握部件单元电路实验的基础上,进一步将其组成系统地构造一台基本模型计算机。2. 为其定义五条机器指令,并编写相应的微程序,上机调试掌握整机概念。实验原理本次实验将在微程序控制下自动产生各部件单元的控制信号, 实现特定指令的功能。这里,计算机数据通路的控制将由微程序控制器来完成, CPU 从内存中取出一条机器指3 令到指令执行结束的一个指令周期全部由微指令组成的序列来完成,即一条机器指令对应一个微程序。本实验采用五条机器指令:IN (输入)、ADD(二进制加法)、STA(存数)、OUT(输出)、JMP (无条件转移),其指令格式如下(前八位为操作码):助记符机器指令码说明IN R0,SW 0000 0000 "INPUT DEVICE" ADD R0,addr 0001 0000××××××××R0+[addr]-->R0 STA addr,R0 0010 0000××××××××R0-->[addr] OUT BUS,addr 0011 0000××××××××[addr]-->BUS 4 JMP addr 0100 0000 ××××××××addr-->PC 其中 IN 为单字节( 8 位),其余为双字节指令,××××××××为addr 对应的二进制地址码。根据以上要求设计数据通路框图,系统涉及到的微程序流程见下图,当拟定“取指 ”微指令时,该微指令的判别测试字段为P(1)测试。由于 “取指 ”微指令是所有微程序都使用的公用微指令,因此P(1)的测试结果出现多路分支。本机用指令寄存器的前四位(IR7-IR4 )作为测试条件,出现5 路分支,占用 5 个固定微地址单元, 最多可出现 16 路分支。当全部微程序设计完毕后,应将每条微指令代码化,实验书P63-64 表(一)即为将下图的微程序流程图按微指令格式转化而成的“二进制微代码表” 。5 指令划分为操作码和地址码字段,由二进制数构成,为了执行任何给定的指令,必须对操作码进行测试P(1),通过节拍脉冲T4 的控制以便识别所要求的操作。“指令译码器”根据指令中的操作码译码, 强置微控器单元的微地址,使下一条微指令指向相应的微程序首地址。本系统有两种外部I/O 设备,一种是二进 制 代 码 开 关 , 它 作 为 输 入 设 备(INPUTDEVICE );另一种是 LED 块,它6 作为输出设备( OUTPUT DEVICE )。本实验设计...