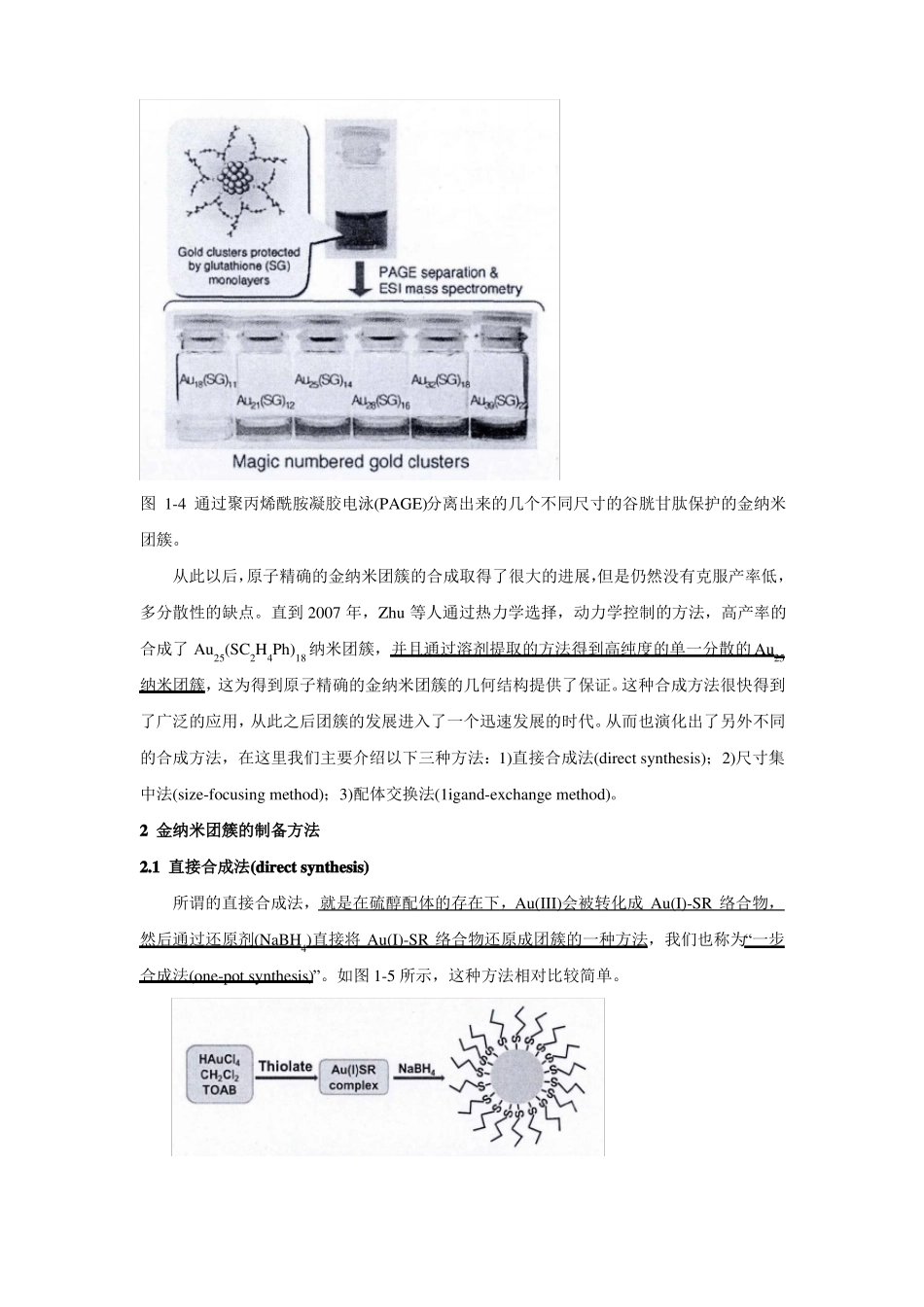

金纳米团簇的制备方法1 概述从 1980 年开始,由于大家对单层硫醇分子在大体积金表面自组装(SAMs)的研究,“Au-SR'’化学开始发展起来的。由于SAM 相关研究的激起,在 1990 年,研究者开始探讨用硫醇去合成金纳米颗粒并且使之功能化。在前期的工作中,发现NDA 保护的金纳米颗粒具有非常好的稳定性,因此在生物化学和生物医学领域引起了广泛的研究。此外,为了更好的研究它的应用,控制纳米颗粒的尺寸和单分散性就成了重中之重了。Whetten 课题组首先报道了溶剂法合成多分散的硫醇配体保护的金纳米颗粒,这种方法合成的纳米颗粒的尺寸范围在 1.5-3.5 nm。后来他们又报道了尺寸更小的金纳米颗粒(1.3nm,~75 atoms,和 1.1nm,~38 atoms)。有趣的是,8K 大小的产物展现出了非常强的量子尺寸效应。尽管当时 Whetten课题组不能在原子水平很好的控制金纳米颗粒的尺寸,以及单一分散性,但是他们的合成方法——(i)过量的硫醇配体:可以将Au(III)转化为 Au(I)-SR 络合物(complex);(ii)过量的还原剂:将 Au(I)还原为 Au(0),被认为是标准的合成策略,这为后来合成超小的金纳米团簇奠定了基础。后来,一些科学家用这种方法成功合成了小于1 nm 的金纳米团簇,例如用谷胱甘肽(GSH=γ-Glu-Cys-Gly)保护的金纳米颗粒。另外,Murray 课题组也在 Au-SR 纳米颗粒的合成和电化学方面进行了一些研究。此时色谱分析法(Chromatography)被用来分离有机可溶的金属纳米团簇。后来, Tsukuda 课题组利用聚丙烯酰胺凝胶电泳 (PAGE)法来分离一些Au-SG 团簇(图 1-4),第一次得到了高纯度的Aun(SG)m纳米团簇,并且也首次给出了几种不同尺寸的金纳米团簇的 ESI 质谱图——Au18(SG)14,Au21(SG)12,Au25(SG)18,Au28(SG)16,Au32(SG)18,和 Au39(SG)23。图 1-4 通过聚丙烯酰胺凝胶电泳(PAGE)分离出来的几个不同尺寸的谷胱甘肽保护的金纳米团簇。从此以后,原子精确的金纳米团簇的合成取得了很大的进展,但是仍然没有克服产率低,多分散性的缺点。直到 2007 年,Zhu 等人通过热力学选择,动力学控制的方法,高产率的合成了 Au25(SC2H4Ph)18 纳米团簇,并且通过溶剂提取的方法得到高纯度的单一分散的 Au25纳米团簇,这为得到原子精确的金纳米团簇的几何结构提供了保证。这种合成方法很快得到了广泛的应用,从此之后团簇的发展进入了一个迅速发展的时代。从而也演化出了另外不同的合成方法,在这里我们主要介绍以下三种方法:1)直接合成法(...