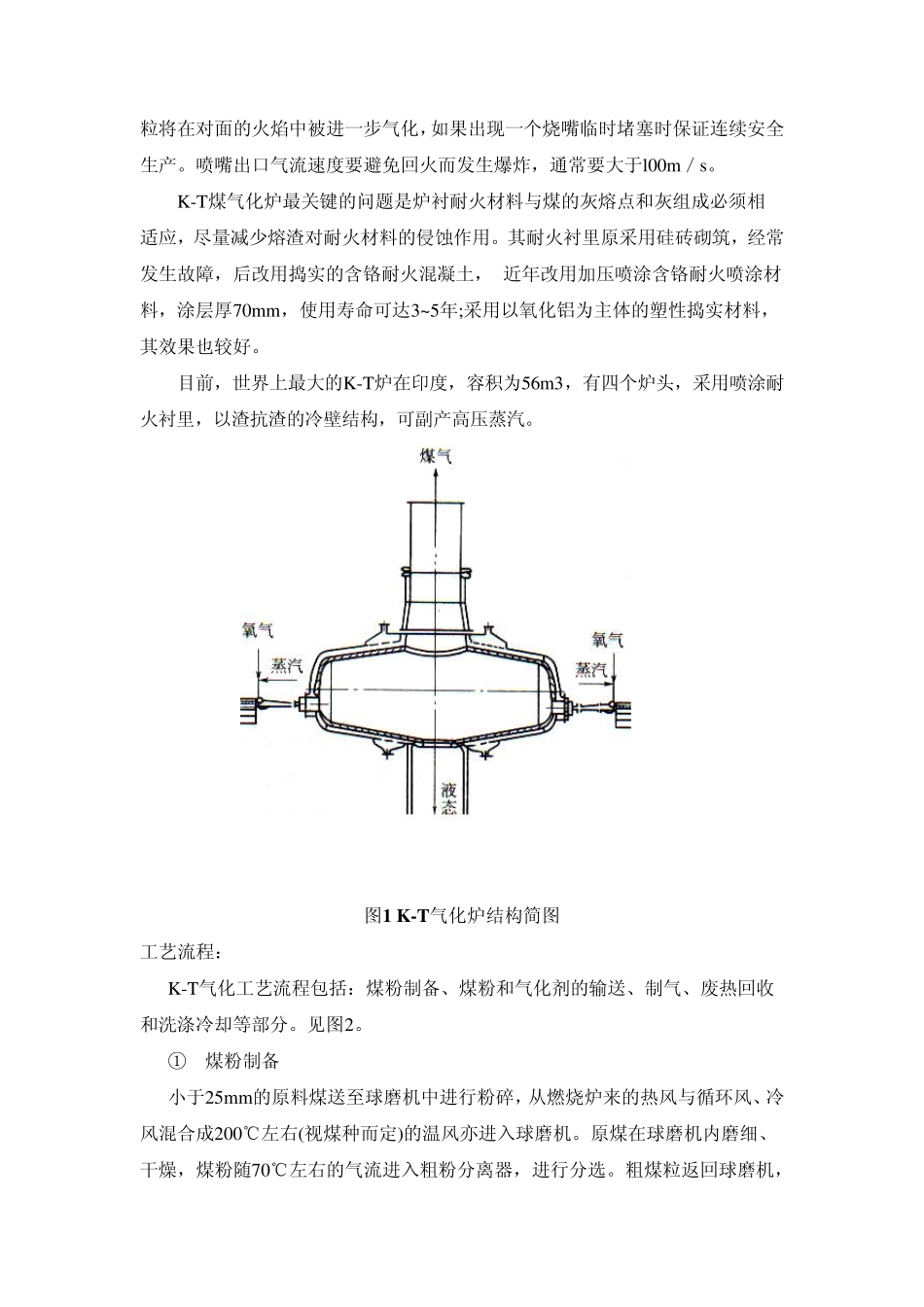

K-T气化工艺 联邦德国克虏伯-柯柏斯公司和工程师F.托策克1952年开发了常压煤粉气流床气化炉,简称K-T炉,它是第一代干法粉煤气化技术的核心,最早得到商业应用的气流床气化炉。自1950年在芬兰建成第一座商业化工厂生产合成氨以来,该工艺得到了广泛的商业应用。有一段时间,在国外的煤基合成氨生产中,90%以上气化工艺采用了K-T炉技术,世界上计有18个国家的20家工厂先后使用了77 台K-T气化炉,主要用于工业合成氨、甲醇、制氢或做燃料气。K-T炉的数据表明其气化效率较高,CO+H2产率高达90%,但因常压操作,其经济性和操作方面尚存在一些不足。由于存在冷煤气效率低、能耗高和环保方面的问题,进人20世纪80年代后,除南非和印度等国仍有部分装置在运行外,K-T炉已基本停止发展。自20世纪90年代中期以来,未见有关Koppers-Totzek气化炉新装置建设的报道。 K-T炉是一种高温气流床熔融排渣煤气化设备。采用气-固相并流接触,煤和气化剂在炉内停留时间仅几秒钟,压力为常压,温度大于1300℃。20世纪70年代开始Koppers-Totzek与Shell公司合作开发加压的K-T气化工艺,因此从技术发展的源流来看,Shell加压粉煤气化工艺是在K-T气化工艺上演变出来的。可见,目前大多数粉煤气化的气流床气化炉都是在K-T气化炉的基础上开发的。 1 K-T加压气化反应原理 粉煤(85%通过200目)与氧气、水蒸气混合后,从相对炉头并流进入,瞬间着火,进行气化反应,炉头内火焰的温度高达2000 ℃ ,煤料在炉头内的停留时间约0·1s,在气化炉中部,炉温度约在1500~1600℃的范围内,一般要比煤的灰熔点高100~150℃,煤气在炉内的停留时间约1~1.5s。 2 K-T加压气化工艺流程和气化炉结构简图 K-T煤气化炉结构如图1所示,为卧式橄榄形。K-T炉炉身内衬有耐火材料的圆筒体,两端各安装着圆锥形气化炉头为两个炉头,也有四个炉头。炉身用锅炉钢板焊成双壁外壳,在内外壳的环隙间产生的低压蒸汽,同时把内壁冷到灰熔点以下,使内壁挂渣而起到一定的保护作用。两个稍向下倾斜的喷嘴相对设置,一方面可以使反应区内的反应物形成高度湍流,加速反应,同时火焰对喷而不直接冲刷炉墙,对炉墙有一定的保护作用。另一方面,在一个反应区未燃尽的喷出颗粒将在对面的火焰中被进一步气化,如果出现一个烧嘴临时堵塞时保证连续安全生产。喷嘴出口气流速度要避免回火而发生爆炸,通常要大于l00m/s。 K-T煤气化炉最关键的问题是炉衬耐火材料与煤的灰熔点和灰组成必须相适应,尽量减少熔渣...