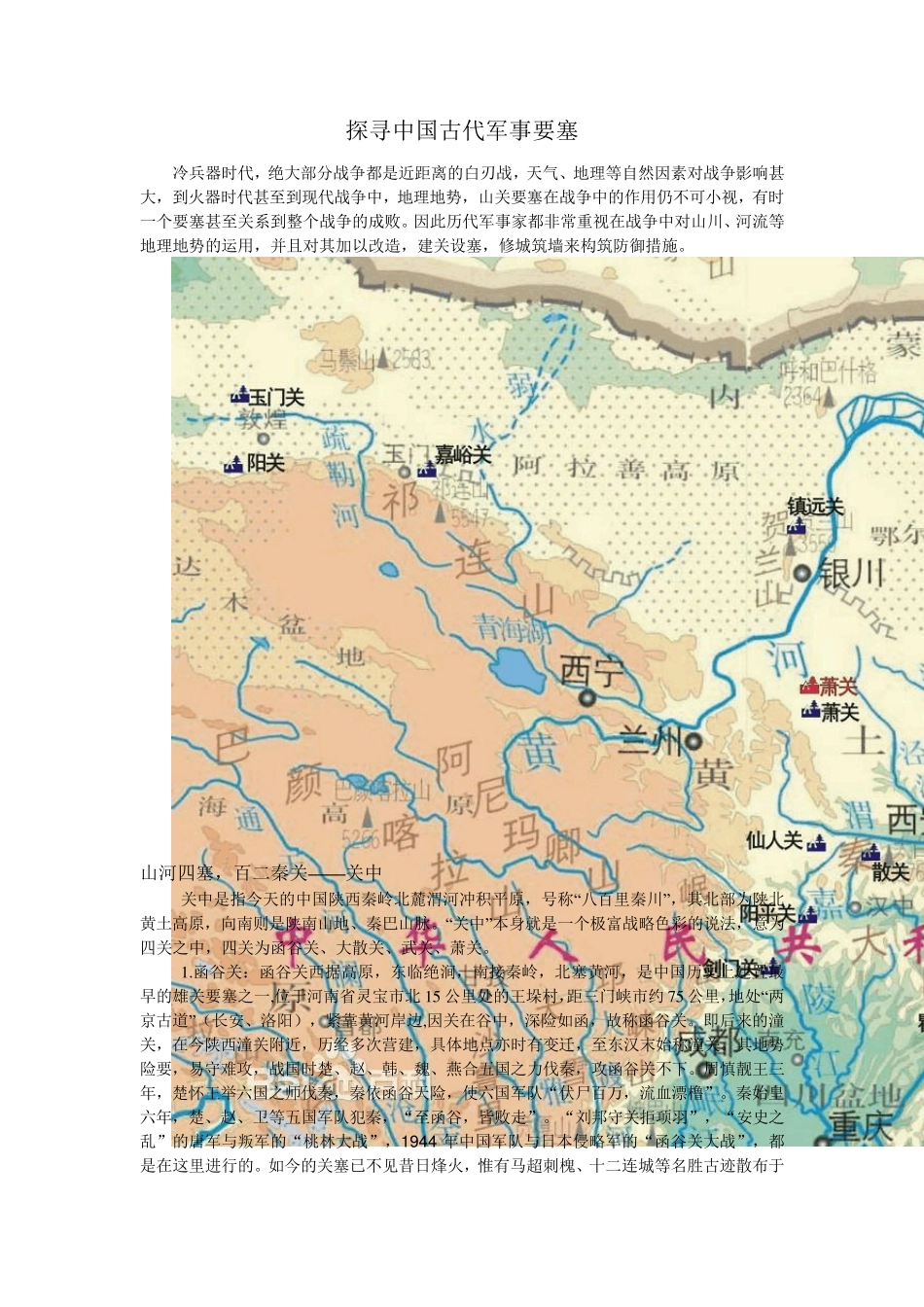

探寻中国古代军事要塞 冷兵器时代,绝大部分战争都是近距离的白刃战,天气、地理等自然因素对战争影响甚大,到火器时代甚至到现代战争中,地理地势,山关要塞在战争中的作用仍不可小视,有时一个要塞甚至关系到整个战争的成败。因此历代军事家都非常重视在战争中对山川、河流等地理地势的运用,并且对其加以改造,建关设塞,修城筑墙来构筑防御措施。 山河四塞,百二秦关——关中 关中是指今天的中国陕西秦岭北麓渭河冲积平原,号称“八百里秦川”,其北部为陕北黄土高原,向南则是陕南山地、秦巴山脉。“关中”本身就是一个极富战略色彩的说法,意为四关之中,四关为函谷关、大散关、武关、萧关。 1 .函谷关:函谷关西据高原,东临绝涧,南接秦岭,北塞黄河,是中国历史上建置最早的雄关要塞之一,位于河南省灵宝市北 1 5 公里处的王垛村,距三门峡市约7 5 公里,地处“两京古道”(长安、洛阳),紧靠黄河岸边,因关在谷中,深险如函,故称函谷关。即后来的潼关,在今陕西潼关附近,历经多次营建,具体地点亦时有变迁,至东汉末始称潼关。其地势险要,易守难攻,战国时楚、赵、韩、魏、燕合五国之力伐秦,攻函谷关不下。周慎靓王三年,楚怀王举六国之师伐秦,秦依函谷天险,使六国军队“伏尸百万,流血漂橹”。秦始皇六年,楚、赵、卫等五国军队犯秦,“至函谷,皆败走”。“刘邦守关拒项羽”,“安史之乱”的唐军与叛军的“桃林大战”,1944 年中国军队与日本侵略军的“函谷关大战”,都是在这里进行的。如今的关塞已不见昔日烽火,惟有马超刺槐、十二连城等名胜古迹散布于此。 2 .大散关:位于宝鸡市南郊,这里山势险峻,自古为“川陕咽喉”。据史料记载,大散关曾发生战役 7 0 余次。秦汉时期(前 2 0 6 年),汉王刘邦采取韩信之说:“明修栈道,暗渡陈仓”,自汉中由故道出陈仓还定三秦,经由此关;东汉建武二年(公元 2 6 年),延岑引兵进入散关至陈仓;汉献帝建安二十年(公元 2 1 5 年),曹操攻张鲁,自陈仓过散关;蜀汉后主建兴六年(公元 2 2 8 年),诸葛亮出散关围陈仓。公元 1 1 3 1 年 5 月,南宋建炎四年、金天会八年(1 1 3 0 年),宋于富平之战失败后,宋将吴玠收拾散兵守蜀。 3 .武关:位于丹凤县东武关河的北岸,关城建立在峡谷间一座较为平坦的高地上,北依高峻的少习山,南濒险要。楚汉时,刘邦袭破武关,进入关中,成就霸业。现在的武关,关城基本完好,砖砌东西门洞依然可见,...