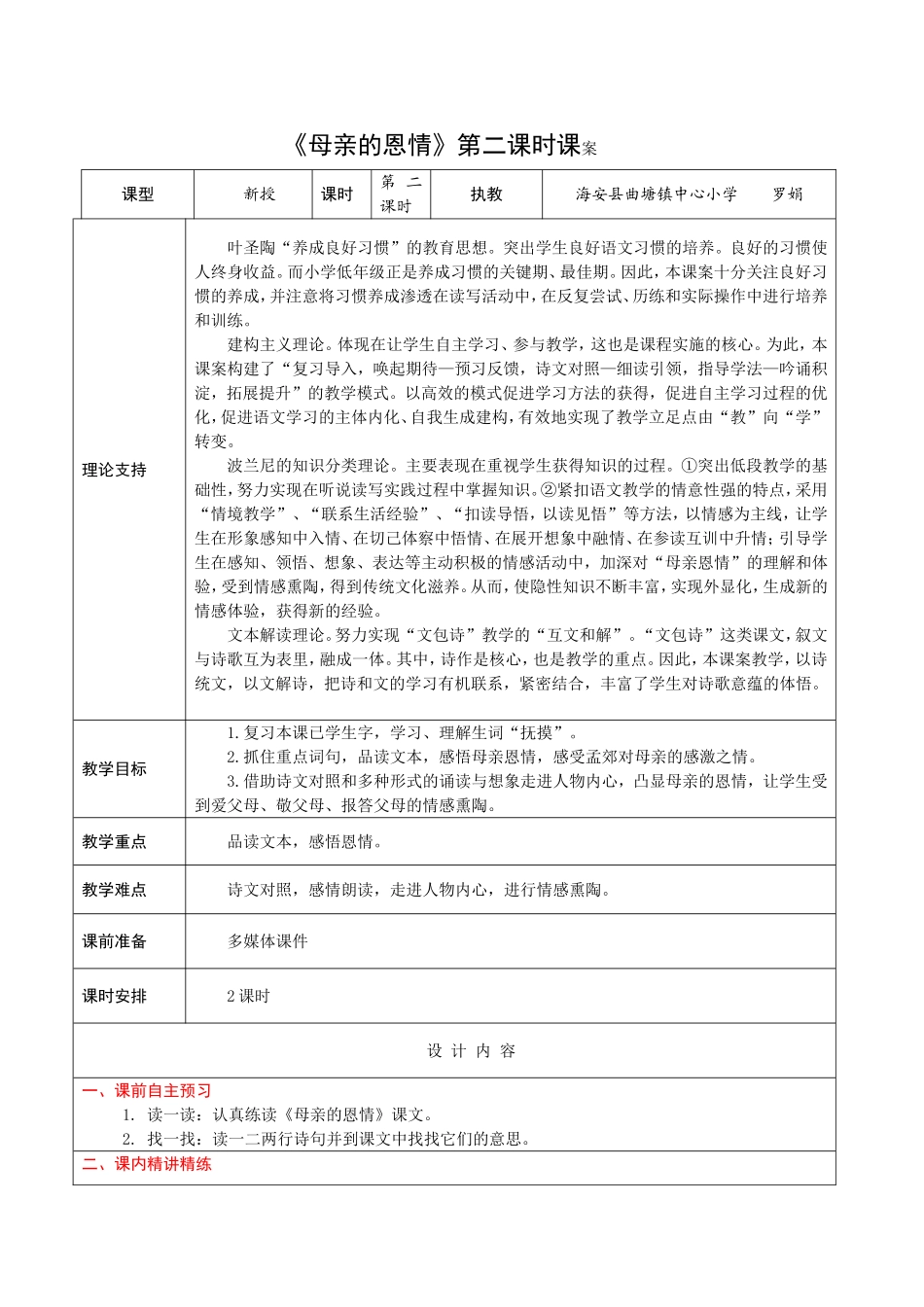

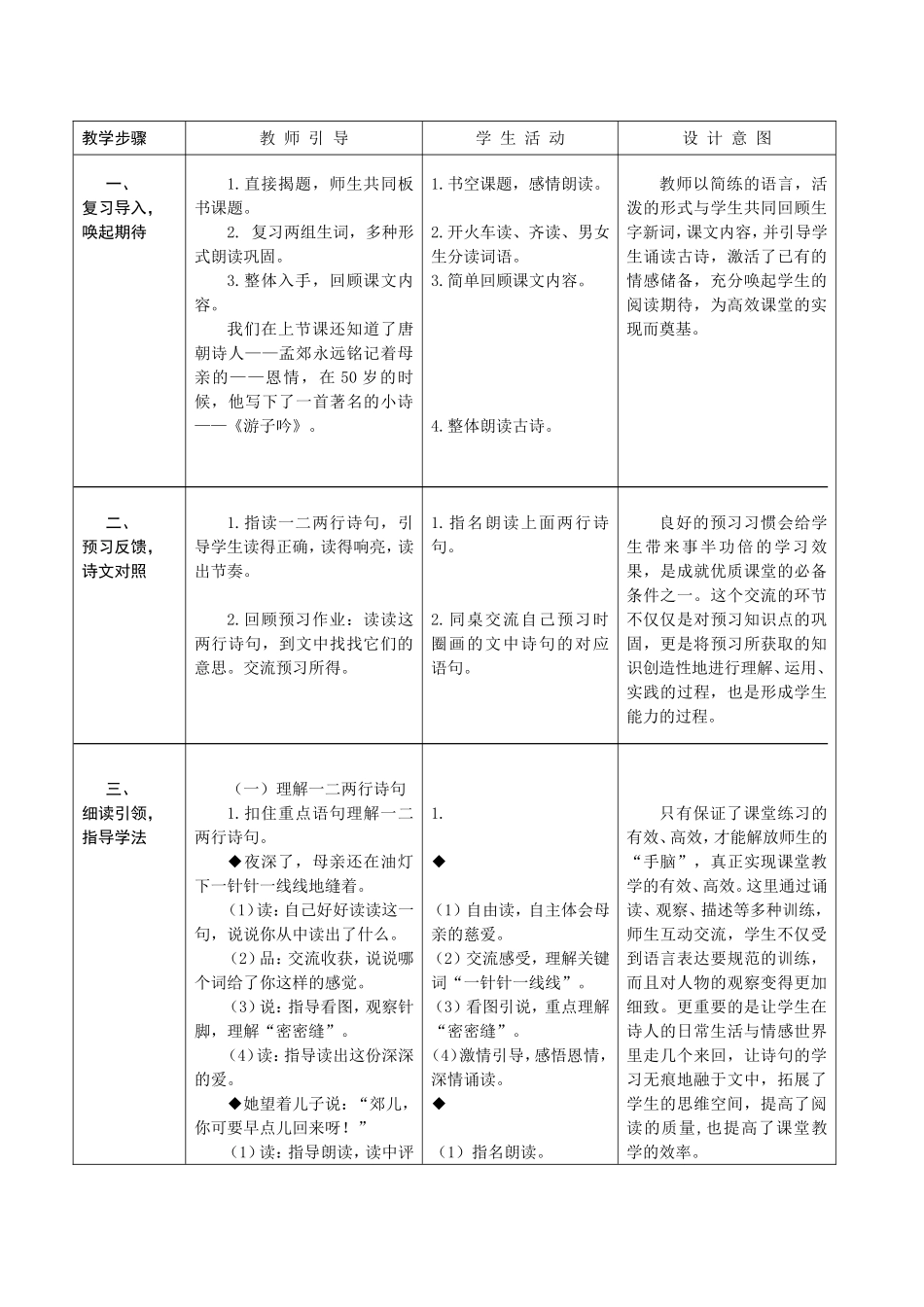

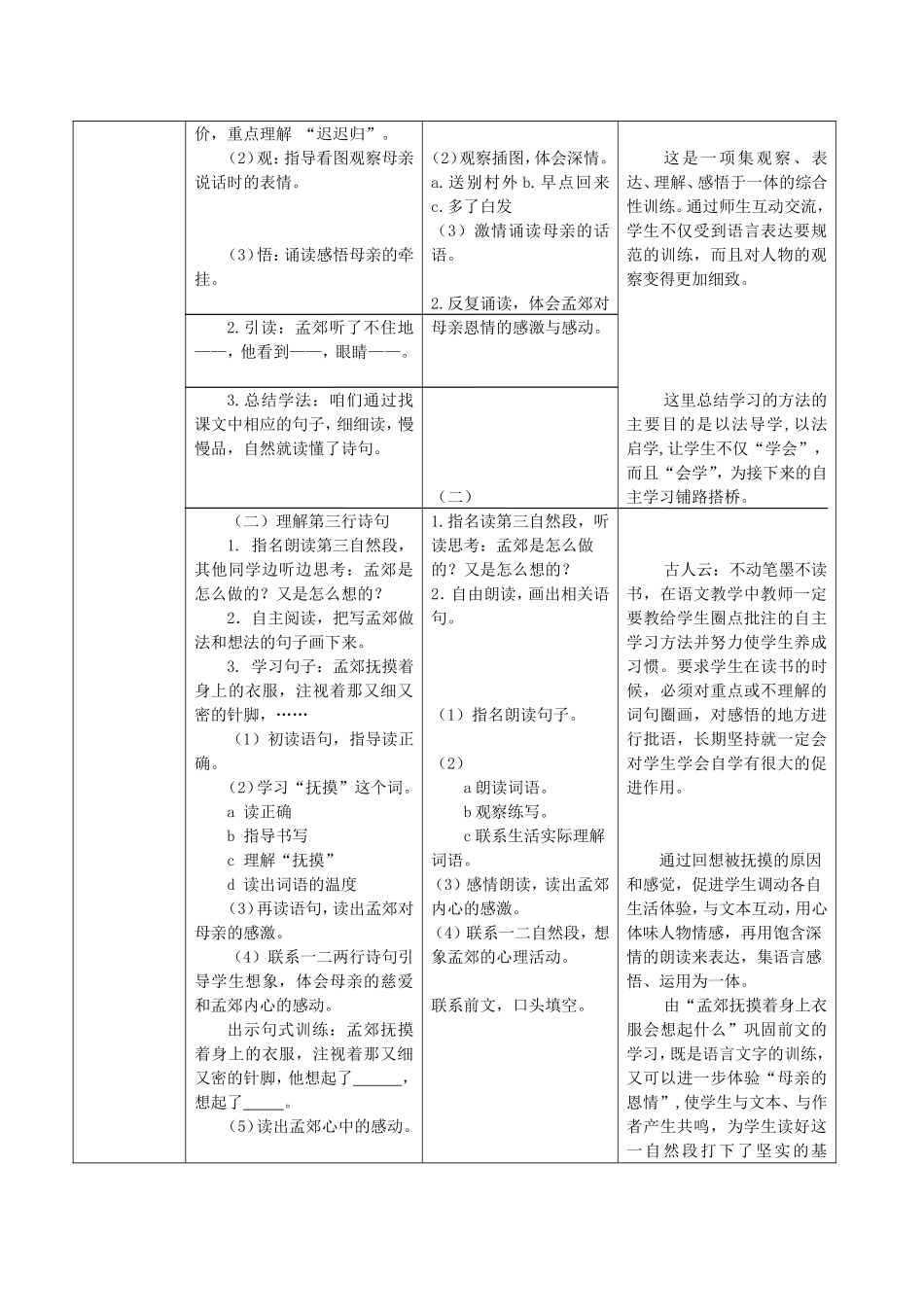

《母亲的恩情》第二课时课案课型新授课时第二课时执教海安县曲塘镇中心小学罗娟理论支持叶圣陶“养成良好习惯”的教育思想。突出学生良好语文习惯的培养。良好的习惯使人终身收益。而小学低年级正是养成习惯的关键期、最佳期。因此,本课案十分关注良好习惯的养成,并注意将习惯养成渗透在读写活动中,在反复尝试、历练和实际操作中进行培养和训练。建构主义理论。体现在让学生自主学习、参与教学,这也是课程实施的核心。为此,本课案构建了“复习导入,唤起期待—预习反馈,诗文对照—细读引领,指导学法—吟诵积淀,拓展提升”的教学模式。以高效的模式促进学习方法的获得,促进自主学习过程的优化,促进语文学习的主体内化、自我生成建构,有效地实现了教学立足点由“教”向“学”转变。波兰尼的知识分类理论。主要表现在重视学生获得知识的过程。①突出低段教学的基础性,努力实现在听说读写实践过程中掌握知识。②紧扣语文教学的情意性强的特点,采用“情境教学”、“联系生活经验”、“扣读导悟,以读见悟”等方法,以情感为主线,让学生在形象感知中入情、在切己体察中悟情、在展开想象中融情、在参读互训中升情;引导学生在感知、领悟、想象、表达等主动积极的情感活动中,加深对“母亲恩情”的理解和体验,受到情感熏陶,得到传统文化滋养。从而,使隐性知识不断丰富,实现外显化,生成新的情感体验,获得新的经验。文本解读理论。努力实现“文包诗”教学的“互文和解”。“文包诗”这类课文,叙文与诗歌互为表里,融成一体。其中,诗作是核心,也是教学的重点。因此,本课案教学,以诗统文,以文解诗,把诗和文的学习有机联系,紧密结合,丰富了学生对诗歌意蕴的体悟。教学目标1.复习本课已学生字,学习、理解生词“抚摸”。2.抓住重点词句,品读文本,感悟母亲恩情,感受孟郊对母亲的感激之情。3.借助诗文对照和多种形式的诵读与想象走进人物内心,凸显母亲的恩情,让学生受到爱父母、敬父母、报答父母的情感熏陶。教学重点品读文本,感悟恩情。教学难点诗文对照,感情朗读,走进人物内心,进行情感熏陶。课前准备多媒体课件课时安排2课时设计内容一、课前自主预习1.读一读:认真练读《母亲的恩情》课文。2.找一找:读一二两行诗句并到课文中找找它们的意思。二、课内精讲精练教学步骤教师引导学生活动设计意图一、复习导入,唤起期待二、预习反馈,诗文对照三、细读引领,指导学法1.直接揭题,师生共同板书课题。2.复习两组生词,多种形式朗读巩固。3.整体入手,回顾课文内容。我们在上节课还知道了唐朝诗人——孟郊永远铭记着母亲的——恩情,在50岁的时候,他写下了一首著名的小诗——《游子吟》。1.指读一二两行诗句,引导学生读得正确,读得响亮,读出节奏。2.回顾预习作业:读读这两行诗句,到文中找找它们的意思。交流预习所得。(一)理解一二两行诗句1.扣住重点语句理解一二两行诗句。◆夜深了,母亲还在油灯下一针针一线线地缝着。(1)读:自己好好读读这一句,说说你从中读出了什么。(2)品:交流收获,说说哪个词给了你这样的感觉。(3)说:指导看图,观察针脚,理解“密密缝”。(4)读:指导读出这份深深的爱。◆她望着儿子说:“郊儿,你可要早点儿回来呀!”(1)读:指导朗读,读中评1.书空课题,感情朗读。2.开火车读、齐读、男女生分读词语。3.简单回顾课文内容。4.整体朗读古诗。1.指名朗读上面两行诗句。2.同桌交流自己预习时圈画的文中诗句的对应语句。1.◆(1)自由读,自主体会母亲的慈爱。(2)交流感受,理解关键词“一针针一线线”。(3)看图引说,重点理解“密密缝”。(4)激情引导,感悟恩情,深情诵读。◆(1)指名朗读。教师以简练的语言,活泼的形式与学生共同回顾生字新词,课文内容,并引导学生诵读古诗,激活了已有的情感储备,充分唤起学生的阅读期待,为高效课堂的实现而奠基。良好的预习习惯会给学生带来事半功倍的学习效果,是成就优质课堂的必备条件之一。这个交流的环节不仅仅是对预习知识点的巩固,更是将预习所获取的知识创造性地进行理解、运用、实践的过程,也是形成学生能力的过程。只有保证了课堂练习的有效、高...