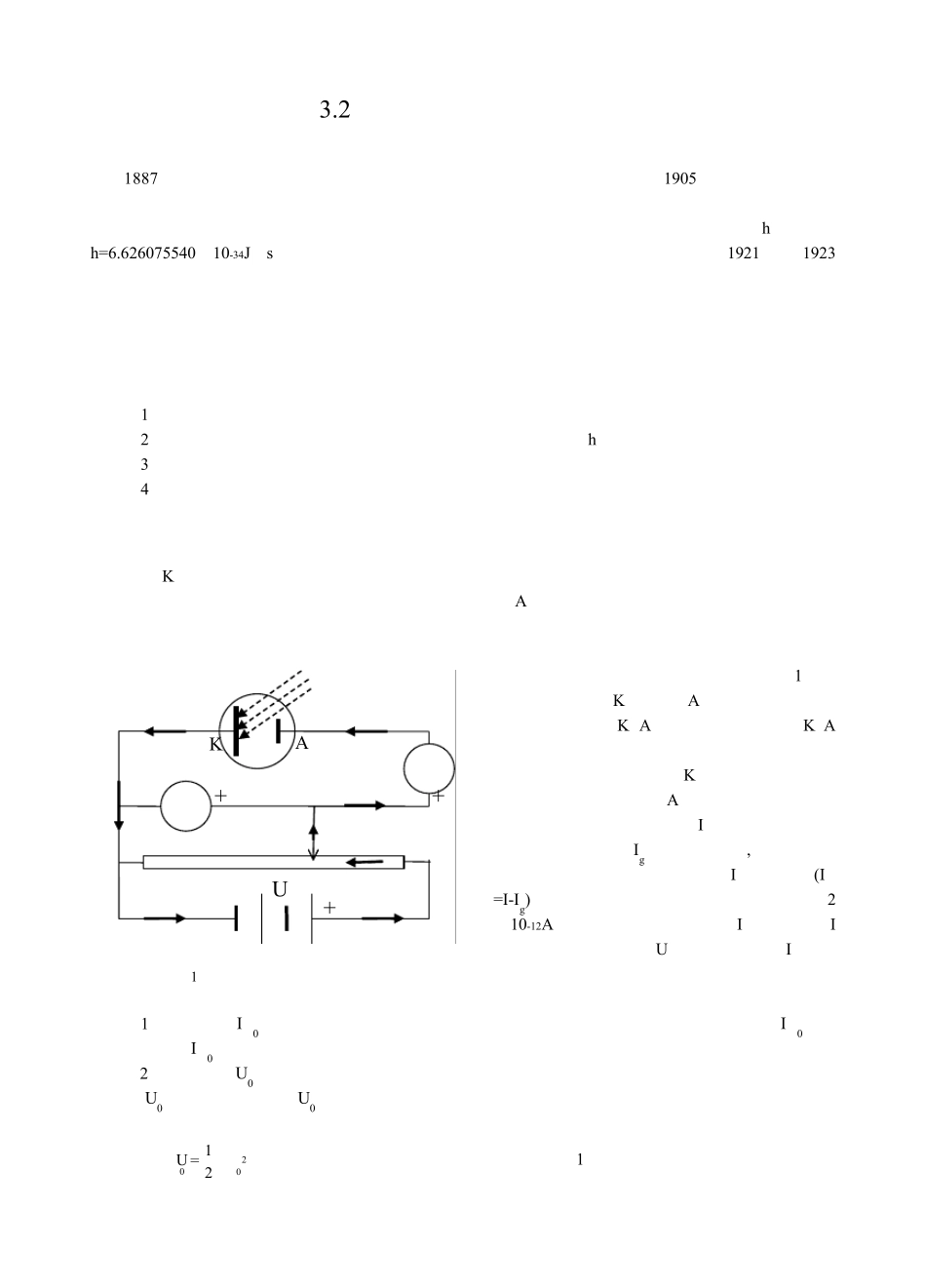

KAVGUR+++---图 1光电效应实验原理图3.2光电效应测定普朗克常数1887 年,赫兹在做电磁波的发射与接收的实验中,发现了光电效应现象。1905 年爱因斯坦在普朗克能量子假说的基础上提出“光量子”假说,圆满地解释了光电效应,并给出了光电效应方程。约十年后密立根以精确的光电效应实验证实了爱因斯坦的光电效应方程,并精确测出了普朗克常数 h(公认值h=6.626075540×10-34J·s)。爱因斯坦和密立根因在光电效应方面的杰出贡献,分别于 1921 年和 1923年获得诺贝尔物理奖。而今光电效应已经广泛地应用于各科技领域,利用光电效应制成的光电元件(如光电管、光电池、光电倍增管等)已成为生产和科研中不可缺少的器件。【实验目的】(1)了解光电效应的规律,加深对光的量子性的理解。(2)验证截止电压与入射光频率的正比关系,测量普朗克常数 h。(3)研究光电管的光电流与其极间电压的关系。(4)验证光电效应中关于饱和电流与光强的正比关系。【实验原理】以一定频率的光照射在金属表面上,有电子从金属表面逸出的现象称为光电效应。把产生光电效应的金属板 K 接电源负极,称为光电阴极(光电阴极往往由电子逸出功较小的金属化合物制成,这样就能在较低频率的光照下有光电子逸出);把另一块金属板 A 接电源正极,并把它们一起封装在抽成真空的玻璃壳里就成了光电管。光电管在现代科学技术中,如自动控制、有声电影、电视、以及光讯号测量等领域都有重要的应用。观察光电效应规律的实验装置如图(1)所示。在光电阴极 K 与阳极 A 之间加上电压(称为极间电压),则 K、A 之间形成电场。平时 K、A之间绝缘,电路中没有电流通过。当用适当频率的光照射到光电管阴极K 上,产生的光电子在电场的作用下向阳极 A 迁移,于是回路中就有了流,在电流计上有读数 I,,这个电流值与无光照射时的电流 Ig(称为暗电流,由于热电子发射、漏电等原因产生的)之差 Iω叫光电流(Iω=I-Ig)。本实验所用光电管的暗电流非常小(≤2×10-12A),可以用回路里的电流 I 代替光电流Iω。改变改变外加电压 U,测量出光电流 Iω的大小,即可得出光电管的伏安特性曲线。光电效应有如下实验的规律:(1)饱和电流 Iω0:光强一定时,光电流随着极间电压的增大而增大,并趋于一个饱和值 Iω0,对不同的光强,Iω0与入射光的强度 P成正比。(2)截止电压 U0:当光电管两端加反向电压时,光电流迅速减小,但不立即降为零,直至反向电压达到 ...