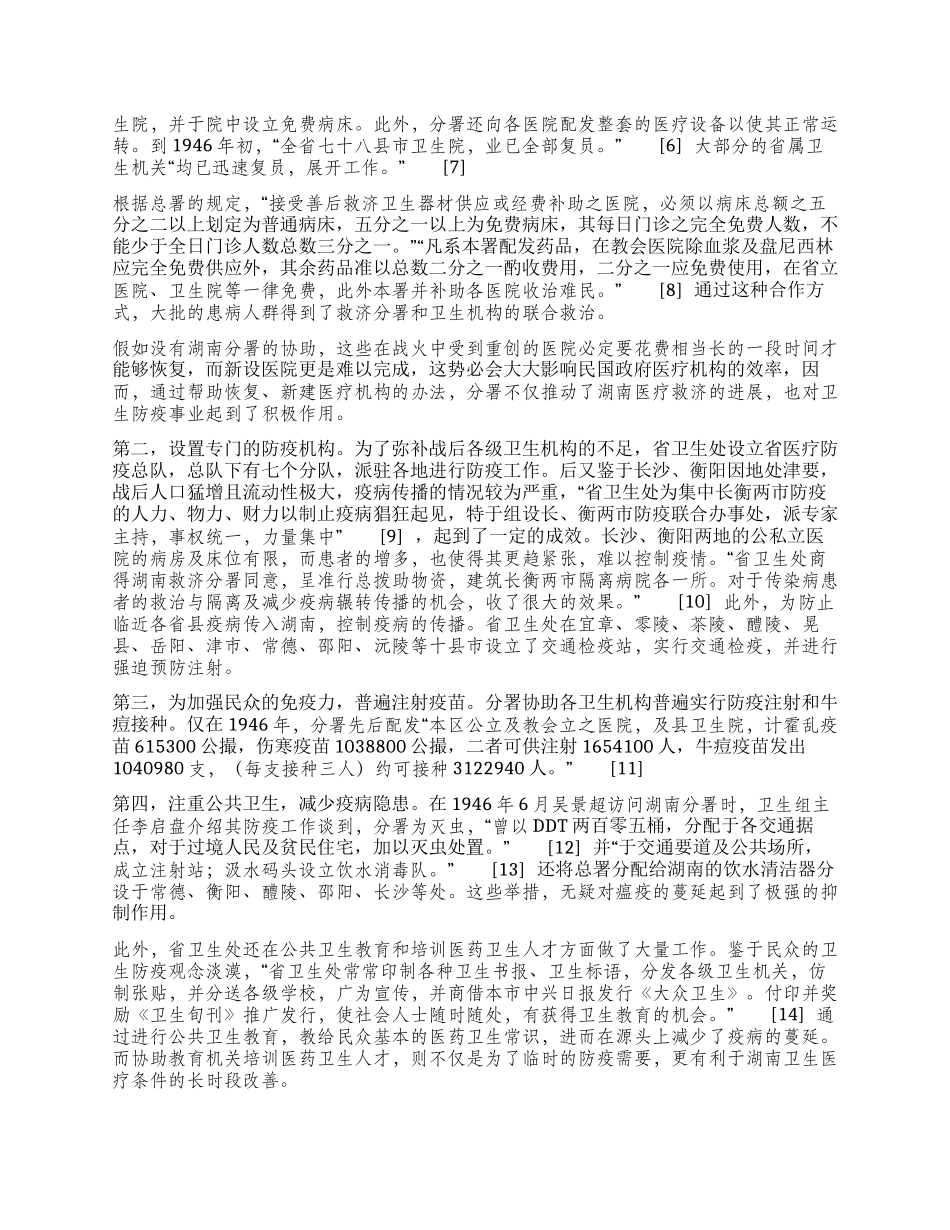

摘 要:抗日战争结束后的中国瘟疫普遍流行。本文选取瘟疫最严重的湖南为典型个案分析,对政府及社会之反应及其救济特点各方面进行初步探讨。在救济中,政府和社会各界的合作取得了一定的成效。关键词:湖南;瘟疫;救济;合作一、战后湖南瘟疫概况民国时期,中国天灾人祸频发,在其存续的 28 年间(1912—1949)发生死亡万人以上的巨灾达 75 次,其中重大疫灾 18 次。1947“年湖南零陵的疟疾导致 死亡人数高达 3”万 [1],即为重大疫灾之一。其实,从 1945 年到 1948 年,湖南大部分县市疫灾肆虐,其概况见下表:表 1:湖南省 1944-1948 年主要传染病流行县市数[2]年份天花霍乱白喉麻疹猩红热脑膜炎伤寒痢疾斑疹伤寒回归热疟疾19458224316671570194625431991859741938761947940181630547422327519481341131328744675在这次瘟疫中,多种疾病同时爆发,感染人数多,死亡率高。瘟疫所带来的人口损失几乎“”可以与战争本身相匹敌。 零陵、祁阳等县,疟疾盛行,死者日以千计 [3],由此可见瘟疫的肆虐程度。二、政府及社会之反应面对如此严重的瘟疫,政府的卫生、救济机构,新建的善后救济总署,各社会慈善机构,人民团体都作出了积极地反应。抗战前夕,湖南已初步建立起卫生行政、卫生事业组织体系。而经费方面,国际支助则是此次救济的主要组成部分。1943 “”“”年成立的 联合国救济善后总署 把 医药卫生 列为重要的工作之一。行政院善后救济总署设湖南分署(以下简称行总湖南分署),其卫生业务于1945 年 11“月起开始进行,它强调: 本署为尊重各省县卫生行政系统之完整起见,自居”“从旁协助地位,不付代办之责。 为求灾区医药救济之迅速达到,故注重扶助固有医院,”“俾得恢复,易收实效。 对于各县医疗防疫等项常常工作,本署补助必须药材,概不派员”参加工作 。[4]以这种方式,在战后湖南的救济中,原有的政府卫生医疗机构与湖南分署相互配合,完成了大量的工作。第一,医疗机构的恢复、新建及其救济工作。抗战期间,频繁的战乱严重破坏了原有的卫“生体系,沦陷区 各县卫生机构,多因辗转迁移,或匆促避难,设备相毁,人员离散,工”作无形停顿。 [5]抗战胜利后,分署向全省原有的二十六所医院配拨房屋修建费一亿四千一百二十万元及建筑物资,并协助湖南省政府在收复区设省立医院五所,结核防治院一所,妇婴保健院一所,国立湘雅医院附属医院一所...