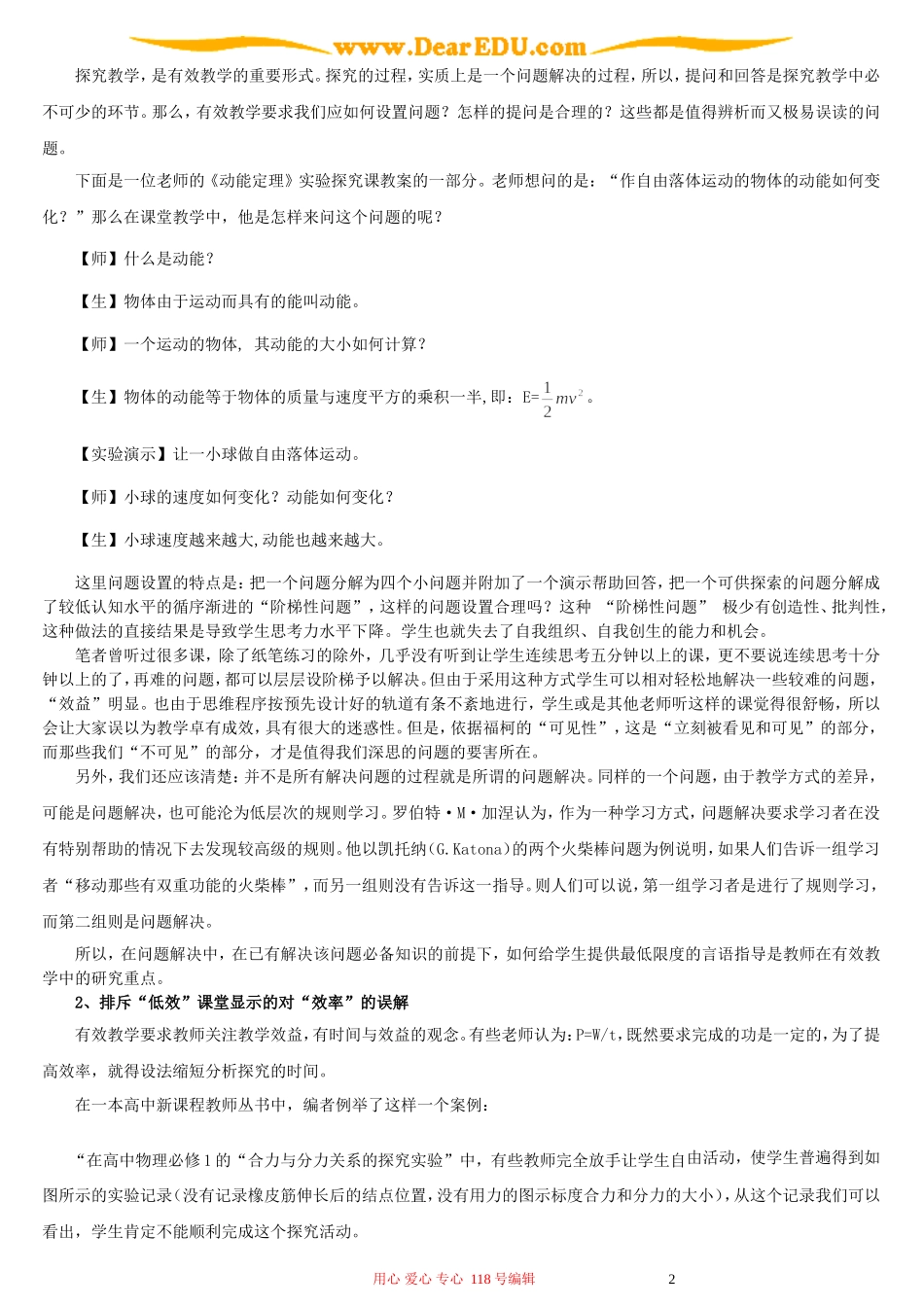

从自组织角度看对有效教学的两种误读杭州外国语学校 何乐晓 310023http://www.dearedu.com一、“自组织”及其启示“自组织”是现代学者基于对物种起源、生物进化和社会发展等过程的深入观察和研究后得出的最令人惊异的发现之一。从进化论的角度来说,“自组织”是指一个系统在“遗传”、“变异”和“优胜劣汰”机制的作用下,其组织结构和运行模式不断地自我完善,从而不断提高其对于环境的适应能力的过程。包括生命系统在内的所有的自然系统都是自组织的,由于长期的进化和积累,自然界的自组织系统远比人造的“他组织”系统高明。美国古生物学家古尔德研究了这样一个古生物学问题:鱼腮如何演化成爬行动物的腭,然后又成为人类的耳?在《耳中之腭》一文中,他说,答案在于创造某些生命形式的低效率的方式。细菌是一种令人惊奇的有效的细胞体,在它们与环境之间的相互作用之中以及在环境中的活动中没有浪费和松散的形式。在过去的 35 亿年中,它们的初始形式没有发生演变,这一形式可能会保持到“太阳爆炸”之时。但某一类鱼的低效形式具有“松散性”和“多余度”,于是,当鱼需要腮同时发挥呼吸和演化腭骨的功能时,来自同一物质的多重用途便出现了。同样,当爬行动物需要腭骨的额外作用时,腭骨便同时发挥吃以及演变耳骨的多重用途。古尔德的研究表明:生物活动的效率越高,转化越快,进行自我组织的机会便越少,就越难以自行适应复杂多变的环境。古生物自组织的“低效性”要求启示我们也要容许学习过程的“低效性”, 以使学生自组织其知识和能力,这对目前正如火如荼的新课改有特别的警醒意义。无独有偶,笔者在《文汇报》上所见的一篇报道给了我同样的感受:“记者在芬兰、瑞典等北欧国家考察时发现,北欧的基础教育内容与我们国内比较显得十分浅显。芬兰学校高一年级的数学课教的是中国初一年级就学的一元两次方程;而在诺贝尔奖的故乡瑞典斯德哥尔摩的一所中学,高二化学课讲的是我们初三年级学的简单置换反应。这并不意味着在国外上学就一定比国内轻松,相反不少在那里就读的中国学生还常常感到手足无措。比如,芬兰和瑞典的中学的物理、化学实验,老师通常只是提出实验的要求,而具体的实验内容的选择、方案的设计、流程的安排、结论的推导等等,都必须由学生自己自主完成。事实证明,这样一种教育方式和课程设置并没有影响学生整体素质的提高,相反大大促进了他们的个性化发展和创新精神、动手能力的培养,目前芬兰、瑞典等国的可...