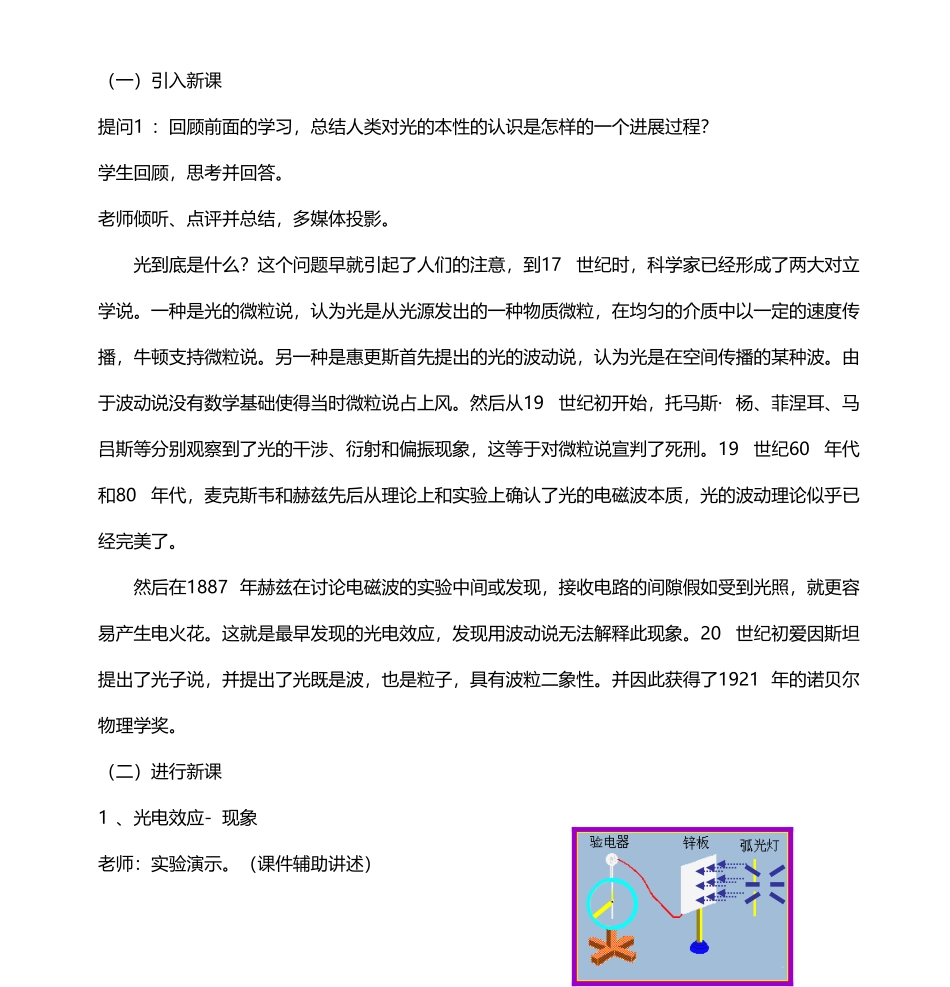

常州市第一中学高二物理教案 光的粒子性光 36215(4页)Good is good, but better carries it.精益求精,善益求善。17.2 光 的 粒 子 性 : 光 电 效 应【教学目标】一、知识与技能1 、通过实验了解光电效应的实验规律;2 、知道爱因斯坦光电效应方程以及意义。二、过程与方法经历科学探究过程,认识科学探究的意义,尝试应用科学探究的方法讨论物理问题,验证物理规律。三、情感态度与价值观领略自然界的奇异与和谐,进展对科学的好奇心与求知欲,乐于探究自然界的神秘,能体验探究自然规律的艰辛与喜悦。【教学重点】光电效应的实验规律【教学难点】爱因斯坦光电效应方程以及意义【教学方法】老师启发、引导,问题设计的讨论,学生讨论、沟通【教学用具】多媒体课件、讨论光电效应实验电路。【教学过程】(一)引入新课提问1 :回顾前面的学习,总结人类对光的本性的认识是怎样的一个进展过程?学生回顾,思考并回答。老师倾听、点评并总结,多媒体投影。光到底是什么?这个问题早就引起了人们的注意,到17世纪时,科学家已经形成了两大对立学说。一种是光的微粒说,认为光是从光源发出的一种物质微粒,在均匀的介质中以一定的速度传播,牛顿支持微粒说。另一种是惠更斯首先提出的光的波动说,认为光是在空间传播的某种波。由于波动说没有数学基础使得当时微粒说占上风。然后从19世纪初开始,托马斯· 杨、菲涅耳、马吕斯等分别观察到了光的干涉、衍射和偏振现象,这等于对微粒说宣判了死刑。19世纪60年代和80年代,麦克斯韦和赫兹先后从理论上和实验上确认了光的电磁波本质,光的波动理论似乎已经完美了。然后在1887 年赫兹在讨论电磁波的实验中间或发现,接收电路的间隙假如受到光照,就更容易产生电火花。这就是最早发现的光电效应,发现用波动说无法解释此现象。20世纪初爱因斯坦提出了光子说,并提出了光既是波,也是粒子,具有波粒二象性。并因此获得了1921 年的诺贝尔物理学奖。(二)进行新课1 、光电效应- 现象老师:实验演示。(课件辅助讲述)用弧光灯照射擦得很亮的锌板,注意用导线与不带电的验电器相连,使验电器张角增大到约为30度时,再用与丝绸摩擦过的玻璃棒去靠近锌板,则验电器的指针张角会变大。学生:仔细观察实验。老师提问:上述实验说明了什么?学生:表明锌板在射线照射下锌板带电,指针张角变大,说明锌板带正电。即锌板在射线照射下失去电子而带正电。1 、光电效应- 定义概念:照射到金属...