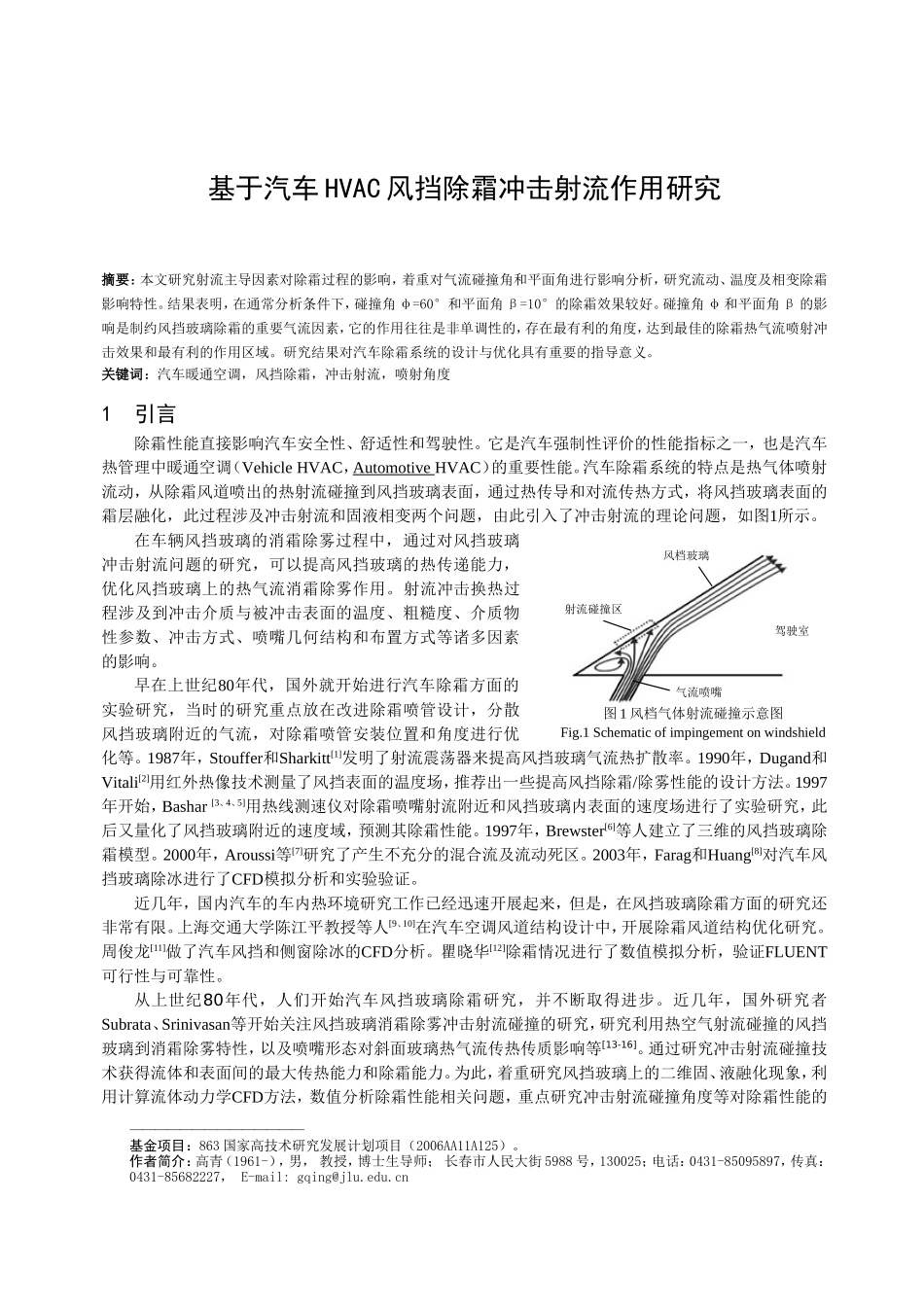

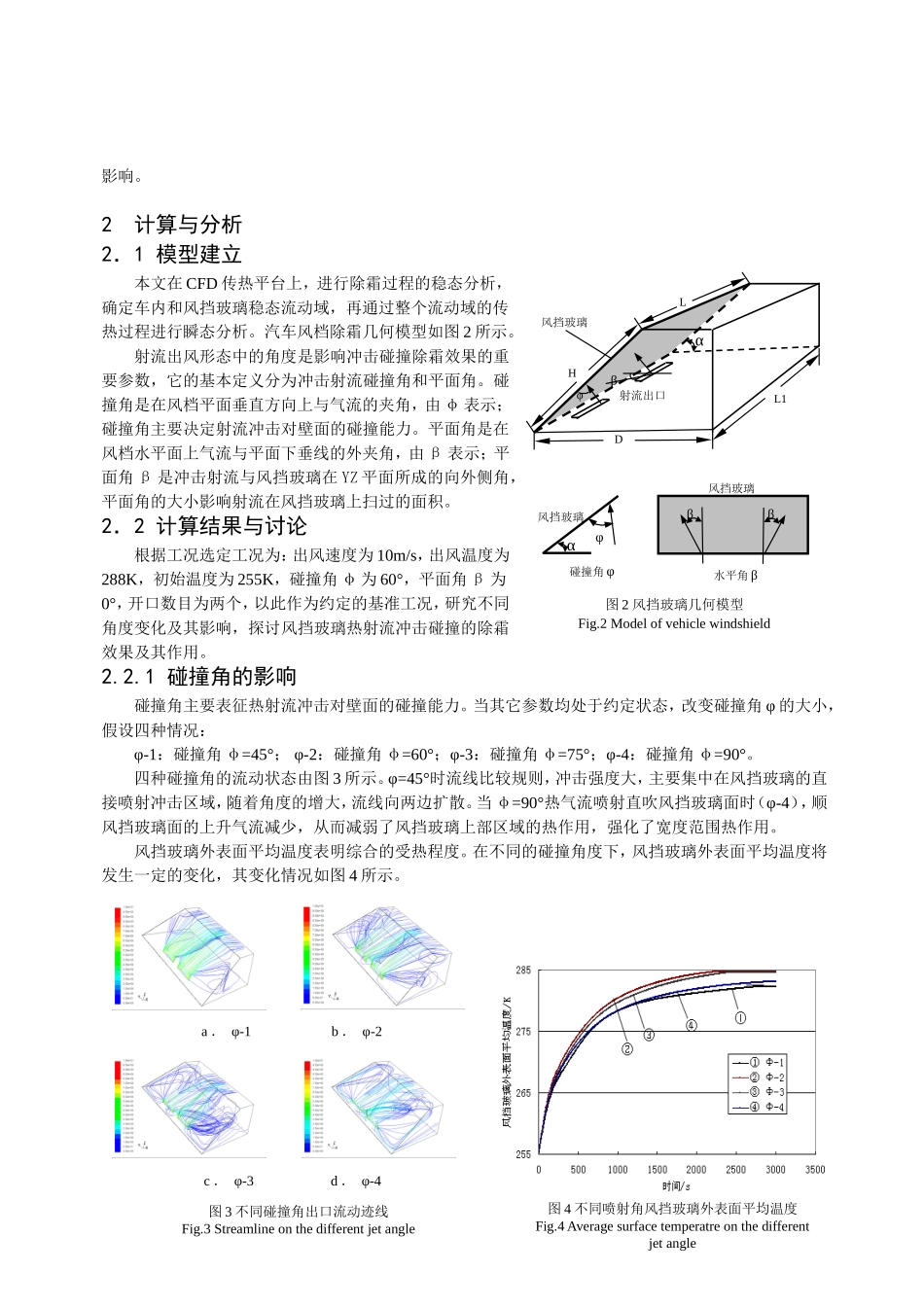

基于汽车HVAC风挡除霜冲击射流作用研究摘要:本文研究射流主导因素对除霜过程的影响,着重对气流碰撞角和平面角进行影响分析,研究流动、温度及相变除霜影响特性。结果表明,在通常分析条件下,碰撞角φ=60°和平面角β=10°的除霜效果较好。碰撞角φ和平面角β的影响是制约风挡玻璃除霜的重要气流因素,它的作用往往是非单调性的,存在最有利的角度,达到最佳的除霜热气流喷射冲击效果和最有利的作用区域。研究结果对汽车除霜系统的设计与优化具有重要的指导意义。关键词:汽车暖通空调,风挡除霜,冲击射流,喷射角度1引言除霜性能直接影响汽车安全性、舒适性和驾驶性。它是汽车强制性评价的性能指标之一,也是汽车热管理中暖通空调(VehicleHVAC,AutomotiveHVAC)的重要性能。汽车除霜系统的特点是热气体喷射流动,从除霜风道喷出的热射流碰撞到风挡玻璃表面,通过热传导和对流传热方式,将风挡玻璃表面的霜层融化,此过程涉及冲击射流和固液相变两个问题,由此引入了冲击射流的理论问题,如图1所示。在车辆风挡玻璃的消霜除雾过程中,通过对风挡玻璃冲击射流问题的研究,可以提高风挡玻璃的热传递能力,优化风挡玻璃上的热气流消霜除雾作用。射流冲击换热过程涉及到冲击介质与被冲击表面的温度、粗糙度、介质物性参数、冲击方式、喷嘴几何结构和布置方式等诸多因素的影响。早在上世纪80年代,国外就开始进行汽车除霜方面的实验研究,当时的研究重点放在改进除霜喷管设计,分散风挡玻璃附近的气流,对除霜喷管安装位置和角度进行优化等。1987年,Stouffer和Sharkitt[1]发明了射流震荡器来提高风挡玻璃气流热扩散率。1990年,Dugand和Vitali[2]用红外热像技术测量了风挡表面的温度场,推荐出一些提高风挡除霜/除雾性能的设计方法。1997年开始,Bashar[3、4、5]用热线测速仪对除霜喷嘴射流附近和风挡玻璃内表面的速度场进行了实验研究,此后又量化了风挡玻璃附近的速度域,预测其除霜性能。1997年,Brewster[6]等人建立了三维的风挡玻璃除霜模型。2000年,Aroussi等[7]研究了产生不充分的混合流及流动死区。2003年,Farag和Huang[8]对汽车风挡玻璃除冰进行了CFD模拟分析和实验验证。近几年,国内汽车的车内热环境研究工作已经迅速开展起来,但是,在风挡玻璃除霜方面的研究还非常有限。上海交通大学陈江平教授等人[9、10]在汽车空调风道结构设计中,开展除霜风道结构优化研究。周俊龙[11]做了汽车风挡和侧窗除冰的CFD分析。瞿晓华[12]除霜情况进行了数值模拟分析,验证FLUENT可行性与可靠性。从上世纪80年代,人们开始汽车风挡玻璃除霜研究,并不断取得进步。近几年,国外研究者Subrata、Srinivasan等开始关注风挡玻璃消霜除雾冲击射流碰撞的研究,研究利用热空气射流碰撞的风挡玻璃到消霜除雾特性,以及喷嘴形态对斜面玻璃热气流传热传质影响等[13-16]。通过研究冲击射流碰撞技术获得流体和表面间的最大传热能力和除霜能力。为此,着重研究风挡玻璃上的二维固、液融化现象,利用计算流体动力学CFD方法,数值分析除霜性能相关问题,重点研究冲击射流碰撞角度等对除霜性能的射流碰撞区风档玻璃气流喷嘴驾驶室图1风档气体射流碰撞示意图Fig.1Schematicofimpingementonwindshield——————————————基金项目:863国家高技术研究发展计划项目(2006AA11A125)。作者简介:高青(1961-),男,教授,博士生导师;长春市人民大街5988号,130025;电话:0431-85095897,传真:0431-85682227,E-mail:gqing@jlu.edu.cn影响。2计算与分析2.1模型建立本文在CFD传热平台上,进行除霜过程的稳态分析,确定车内和风挡玻璃稳态流动域,再通过整个流动域的传热过程进行瞬态分析。汽车风档除霜几何模型如图2所示。射流出风形态中的角度是影响冲击碰撞除霜效果的重要参数,它的基本定义分为冲击射流碰撞角和平面角。碰撞角是在风档平面垂直方向上与气流的夹角,由φ表示;碰撞角主要决定射流冲击对壁面的碰撞能力。平面角是在风档水平面上气流与平面下垂线的外夹角,由β表示;平面角β是冲击射流与风挡玻璃在YZ平面所成的向外侧角,平面角的大小影响射流在风挡玻璃上扫过的面积。2.2...