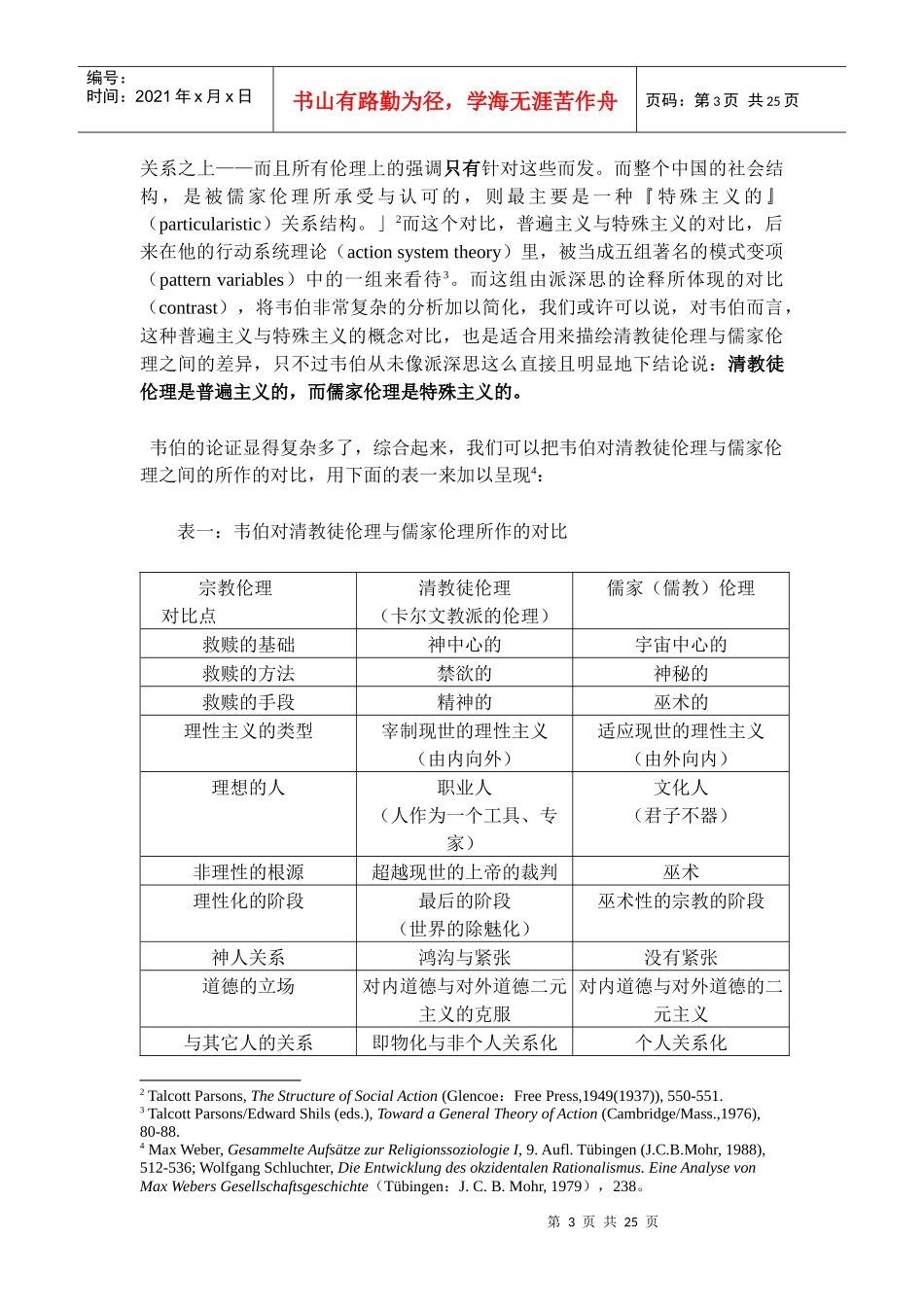

第1页共25页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共25页第二届《中华文明的二十一世纪新意义》学术研讨会全球化下的儒家伦理—社会学观点的考察林端台湾大学社会学系副教授Email:linduan@ccms.ntu.edu.tw财团法人喜马拉雅研究发展基金会中国哲学与文化研究基金会史丹福大学亚洲语言学系2001年3月31日—4月1日一、前言:在这个新的千禧年的开始,儒家伦理作为一个中华文化渊远流长的、最主要的规范体系,如何因应新的全球化、世界化的浪潮,在新的全球经济整合之中,政治多元化的、文化多元化的脉络之下,而能够有其历久常新的时代意义,成第2页共25页第1页共25页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共25页为世所关注的焦点。换句话说,在这个新的「地球村」里,儒家伦理跟世界各主要的宗教伦理以及世俗伦理道德的规范体系一样,面临相当严肃的挑战。社会学的研究显示,「全球化」的发展与「在地化」的发展其实并不是二元对立的两难命题,「全球化」与「在地化」是同时发展,相辅相成的两个面向;「普遍主义」与「特殊主义」也不是非此即彼的、绝对互斥的。在二十一世纪的中华文化圈里,我们可以看到,一方面随着信息科技的发展,以及新知识经济的扩张,中华文化逐渐融入以西方文化为主导的世界文化脉络中;但是在另外一方面,儒家伦理在中国人的实际社会生活里,在台湾、港澳、中国大陆以及海外中国人社区,继续在华人的社会生活与经济活动里,展现它与时俱进的时代意义,甚至进一步开始向世界其它地区产生影响力。因此我们有必要从经验科学的社会学观点出发,研究作为中华文化核心价值体系的儒家伦理,以其「兼容并蓄」、「理一分殊」、「一多相融」的中庸之道的特色,究竟在二十一世纪里,能否在实然的层面,继续发挥其应有的功能,在新的社会政治经济脉络下,永续发展下去。二、「普遍主义」与「特殊主义」:韦伯与派深思对基督新教伦理与儒家伦理的比较在笔者1994年完成,1997年出版的德文书《古代中国的儒家伦理与支配的正当化—韦伯比较社会学的批判》1里,曾经提到美国社会学家派深思(TalcottParsons,1902-1979)为了将德国社会学家韦伯(MaxWeber,1864-1920)对儒家伦理与基督新教伦理(禁欲的清教徒伦理)所作的比较,作更进一步的说明,他使用了一组概念:普遍主义与特殊主义(universalism〈-〉particularism)。他在他的书中写道:「…其次,我们现代西方社会秩序的另一个基础是它在伦理上的『普遍主义』(ethical“universalism”),在一个相当大的程度的理论上与实践上,我们(西方人)最高度的伦理义务是『非个人性地』(impersonally)应用在所有的人之上……在这个面向上,清教徒的伦理代表了一般的基督教倾向的进一步强化……相对于此,儒家伦理就站在一个极端相对的立场。其伦理上的承认是加诸在一个人与特定他人的个人性的(personal)诸1DuanLin,konfuzianischeEthikundLegitimationderHerrschaftimaltenChina—EineAuseinandersetzungmitdervergleichendenSoziologieMaxWebers(Berlin:Duncker&Humblot,1997)。有关此书的书评主要参看JosefLanger(SoziologischeRevue21,1998),219-222;HelwigSchmidt-Glintzer(ChinaReviewInternational,6/2,1999),471-473;TorstenBudde(ArchivfürRechts-undSozialphilosophie,86/1,2000),148-150等。较简单的中文作品参见林端,〈韦伯论「儒家伦理」—韦伯比较宗教社会学的批判〉,发表于「第十一届国际中国哲学会」(台北:国立政治大学等主办,1999年7月27日),共12页。第3页共25页第2页共25页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第3页共25页关系之上——而且所有伦理上的强调只有针对这些而发。而整个中国的社会结构,是被儒家伦理所承受与认可的,则最主要是一种『特殊主义的』(particularistic)关系结构。」2而这个对比,普遍主义与特殊主义的对比,后来在他的行动系统理论(actionsystemtheory)里,被当成五组著名的模式变项(patternvariables)中的一组来看待3。而这组由派深思的诠释所体现的对比(contrast),将...