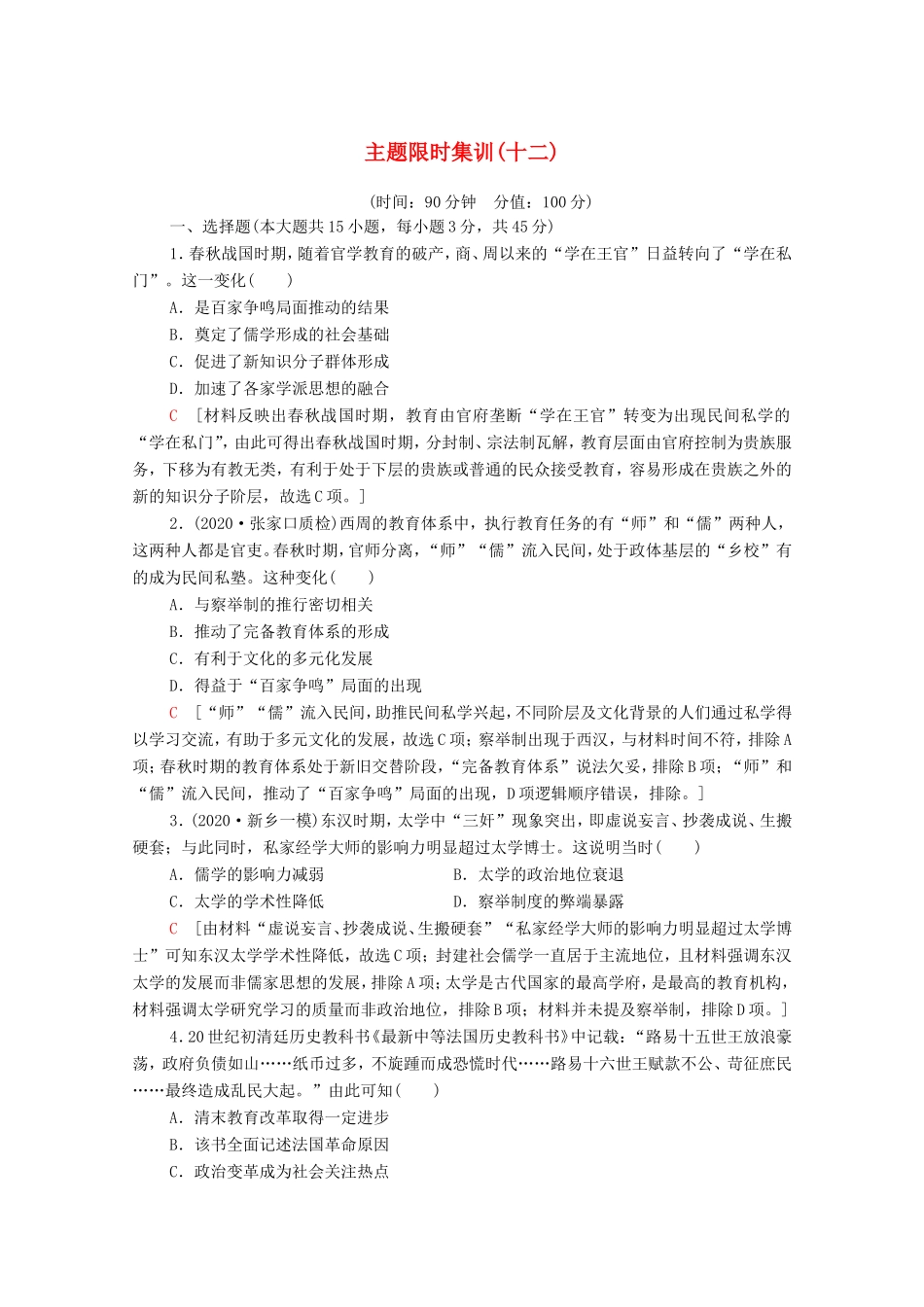

主题限时集训(十二)(时间:90分钟分值:100分)一、选择题(本大题共15小题,每小题3分,共45分)1.春秋战国时期,随着官学教育的破产,商、周以来的“学在王官”日益转向了“学在私门”。这一变化()A.是百家争鸣局面推动的结果B.奠定了儒学形成的社会基础C.促进了新知识分子群体形成D.加速了各家学派思想的融合C[材料反映出春秋战国时期,教育由官府垄断“学在王官”转变为出现民间私学的“学在私门”,由此可得出春秋战国时期,分封制、宗法制瓦解,教育层面由官府控制为贵族服务,下移为有教无类,有利于处于下层的贵族或普通的民众接受教育,容易形成在贵族之外的新的知识分子阶层,故选C项。]2.(2020·张家口质检)西周的教育体系中,执行教育任务的有“师”和“儒”两种人,这两种人都是官吏。春秋时期,官师分离,“师”“儒”流入民间,处于政体基层的“乡校”有的成为民间私塾。这种变化()A.与察举制的推行密切相关B.推动了完备教育体系的形成C.有利于文化的多元化发展D.得益于“百家争鸣”局面的出现C[“师”“儒”流入民间,助推民间私学兴起,不同阶层及文化背景的人们通过私学得以学习交流,有助于多元文化的发展,故选C项;察举制出现于西汉,与材料时间不符,排除A项;春秋时期的教育体系处于新旧交替阶段,“完备教育体系”说法欠妥,排除B项;“师”和“儒”流入民间,推动了“百家争鸣”局面的出现,D项逻辑顺序错误,排除。]3.(2020·新乡一模)东汉时期,太学中“三奸”现象突出,即虚说妄言、抄袭成说、生搬硬套;与此同时,私家经学大师的影响力明显超过太学博士。这说明当时()A.儒学的影响力减弱B.太学的政治地位衰退C.太学的学术性降低D.察举制度的弊端暴露C[由材料“虚说妄言、抄袭成说、生搬硬套”“私家经学大师的影响力明显超过太学博士”可知东汉太学学术性降低,故选C项;封建社会儒学一直居于主流地位,且材料强调东汉太学的发展而非儒家思想的发展,排除A项;太学是古代国家的最高学府,是最高的教育机构,材料强调太学研究学习的质量而非政治地位,排除B项;材料并未提及察举制,排除D项。]4.20世纪初清廷历史教科书《最新中等法国历史教科书》中记载:“路易十五世王放浪豪荡,政府负债如山……纸币过多,不旋踵而成恐慌时代……路易十六世王赋款不公、苛征庶民……最终造成乱民大起。”由此可知()A.清末教育改革取得一定进步B.该书全面记述法国革命原因C.政治变革成为社会关注热点D.传统的史学课程已经被取代A[根据材料“路易十五世王放浪豪荡,政府负债如山……最终造成乱民大起”可知清末教育改革编制专门教科书,从统治者暴政激化阶级矛盾角度分析革命的原因,故选A项。]5.(2020·龙岩质检)1904年,清政府颁布《奏定中学堂章程》,要求“凡教历史者,注意在发明史实之关系,辨文化之由来,使得省悟强弱兴亡之故,以振发国民之志气”。这说明当时清政府()A.将历史学科的教育放在首位B.适应了西方列强侵略要求C.明确了中学教育的法律地位D.关注学校教育的政治功能D[材料中清政府强调历史教育重在“省悟强弱兴亡之故”,服务现实政治的需要,关注学校历史教育的政治功能,故选D项;材料强调历史教育的侧重点,但没有体现出其在学校教育中的地位,排除A项;材料强调历史教育的侧重点,但没有体现出其与列强侵略的关系,排除B项;材料以法律形式明确了历史教育的侧重点,排除C项。]6.北洋政府时期借鉴日本、美国的资产阶级教育制度先后颁布了《大学规程》《学校系统改革案》等教育法规。南开、厦门、东南、北京师范等80多所公立私立高等学校及教会大学,都是在这一时期建立的。这表明当时的高等教育()A.发展水平与西方相当B.办学规模受到法律限制C.制度体系已初步形成D.管理机构日趋正规完备C[根据北洋政府时期建立的80多所公立私立高等学校及教会大学的信息可知,当时的高等教育体系已初步形成,故选C项;北洋政府时期中国仍是半殖民地半封建国家,高等教育发展水平仍落后于西方,排除A项;北洋政府时期颁布的教育法规推动了教育的发展,并没有限制办学规模,排除B项;材料没有反映高等教育管理机构的信息,排除D项。]...