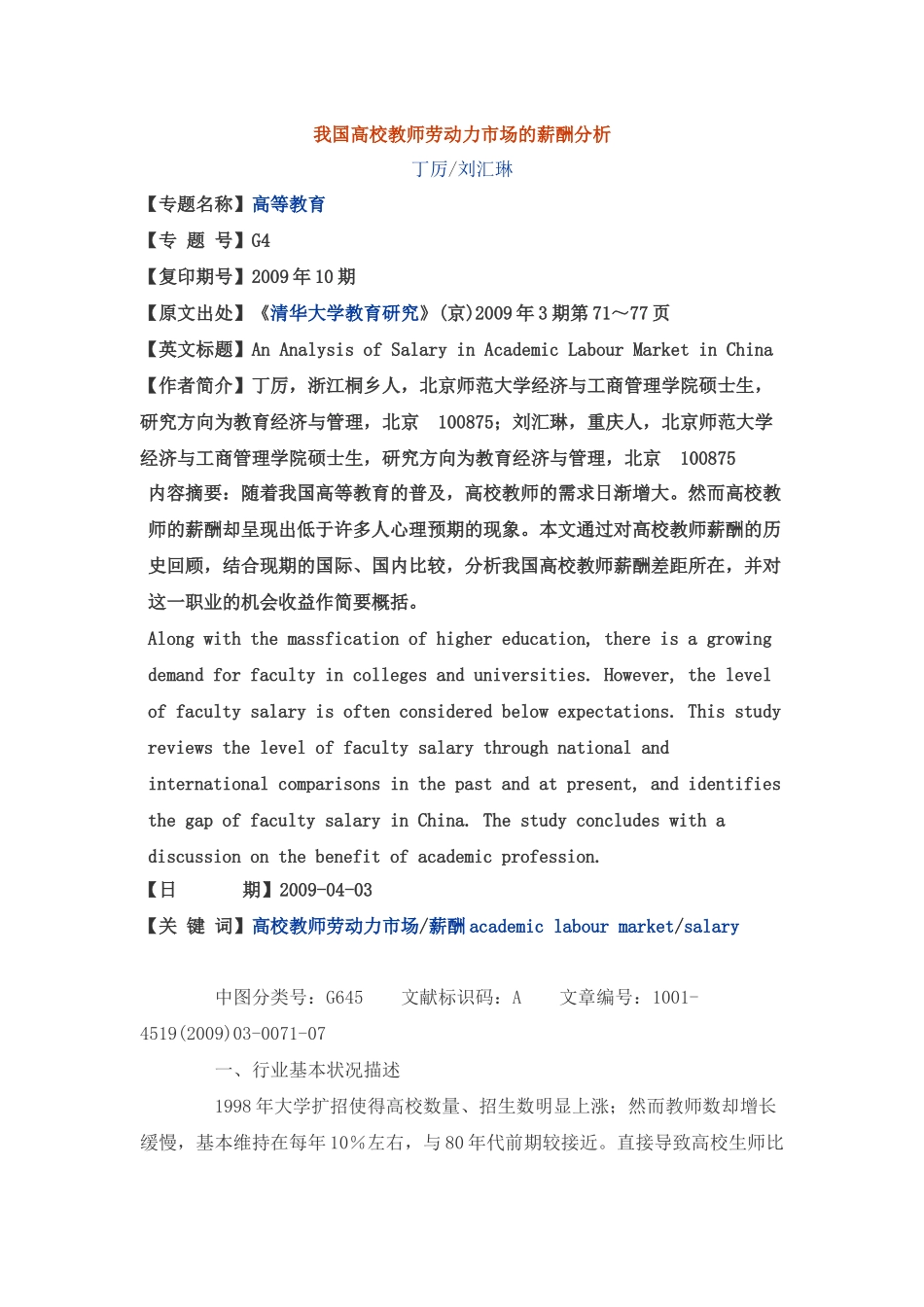

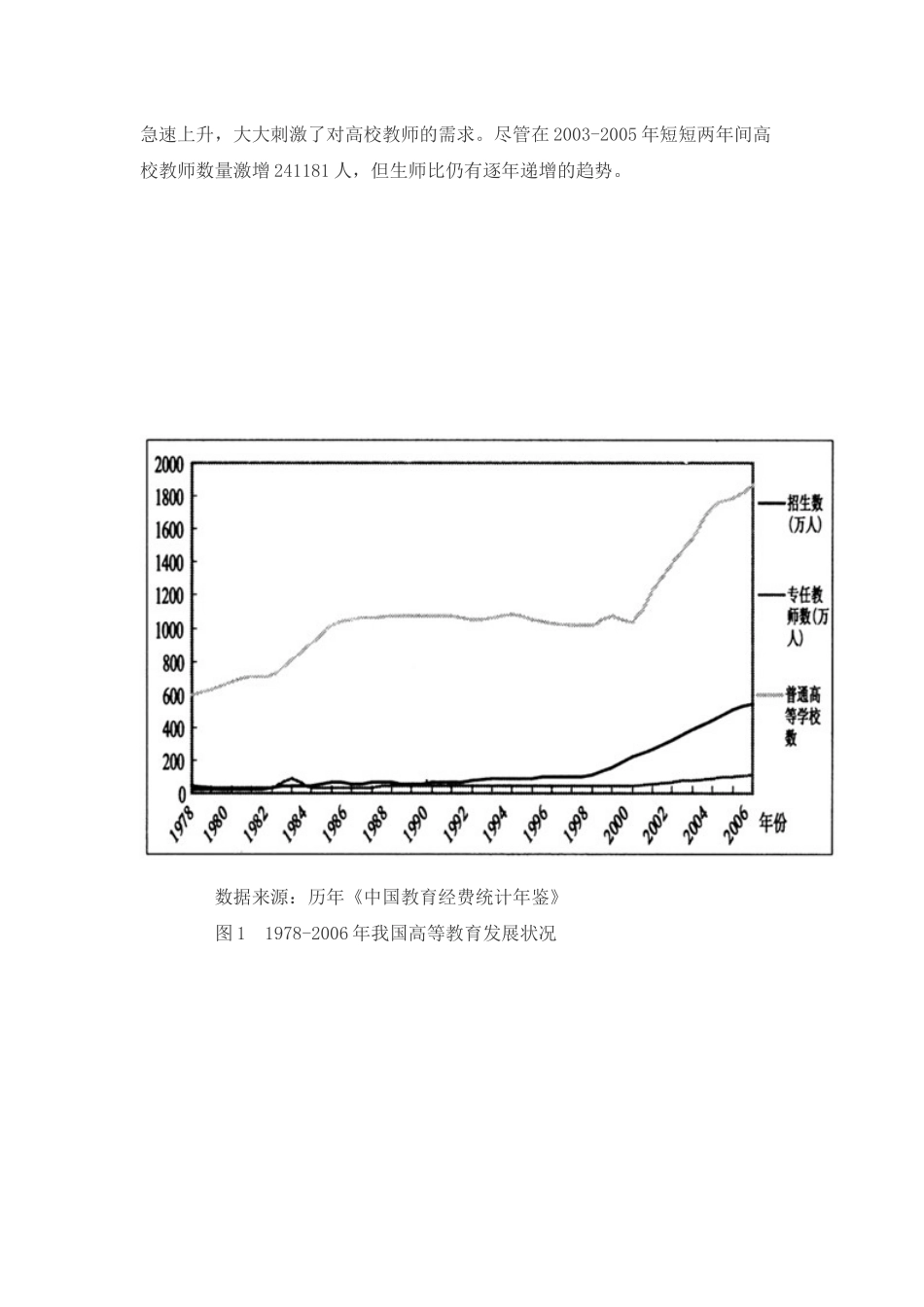

我国高校教师劳动力市场的薪酬分析丁厉/刘汇琳【专题名称】高等教育【专题号】G4【复印期号】2009年10期【原文出处】《清华大学教育研究》(京)2009年3期第71~77页【英文标题】AnAnalysisofSalaryinAcademicLabourMarketinChina【作者简介】丁厉,浙江桐乡人,北京师范大学经济与工商管理学院硕士生,研究方向为教育经济与管理,北京100875;刘汇琳,重庆人,北京师范大学经济与工商管理学院硕士生,研究方向为教育经济与管理,北京100875内容摘要:随着我国高等教育的普及,高校教师的需求日渐增大。然而高校教师的薪酬却呈现出低于许多人心理预期的现象。本文通过对高校教师薪酬的历史回顾,结合现期的国际、国内比较,分析我国高校教师薪酬差距所在,并对这一职业的机会收益作简要概括。Alongwiththemassficationofhighereducation,thereisagrowingdemandforfacultyincollegesanduniversities.However,theleveloffacultysalaryisoftenconsideredbelowexpectations.Thisstudyreviewstheleveloffacultysalarythroughnationalandinternationalcomparisonsinthepastandatpresent,andidentifiesthegapoffacultysalaryinChina.Thestudyconcludeswithadiscussiononthebenefitofacademicprofession.【日期】2009-04-03【关键词】高校教师劳动力市场/薪酬academiclabourmarket/salary中图分类号:G645文献标识码:A文章编号:1001-4519(2009)03-0071-07一、行业基本状况描述1998年大学扩招使得高校数量、招生数明显上涨;然而教师数却增长缓慢,基本维持在每年10%左右,与80年代前期较接近。直接导致高校生师比急速上升,大大刺激了对高校教师的需求。尽管在2003-2005年短短两年间高校教师数量激增241181人,但生师比仍有逐年递增的趋势。数据来源:历年《中国教育经费统计年鉴》图11978-2006年我国高等教育发展状况数据来源:历年《中国教育经费统计年鉴》图21978-2006年普通高等学校生师比同时,高校教师队伍学历构成也发生了变化,2003-2005年,拥有博士学位的高校专任教师数量增加2%,硕士学位的增加3%;拥有本科学位的减少4%,专科以下则减少1%(表1)。高校教师队伍,尤其是综合性、研究型高校的教师队伍越来越趋于高端人才化,高学历趋势加强明显。高校教师需求之大,学历之高,很少有行业能与之匹敌,理应是高端薪酬形象。然而据国家统计局公布的2002年全国平均工资前15位的行业数据,高校只列第10位,明显处于中下水平;日常经验也显示,相同高级别学历的毕业生,似乎更愿意去咨询、投行这样的高薪高强度行业,选择从事高校教师的并不占多数。笔者认为在这样的职业选择中,薪酬指数的高低起了很大作用,是对高校教师这一行业实际与心理预期差距的反映。相关研究也发现,高校教师对目前收入的满意度并不高①。黄瑛对高校人力资源激励制度的调查研究表明,高校教职工对激励制度最为不满的正是薪酬制度(薪金和住房福利)②。朱新秤、卓义周对广州市大学青年教师收入满意度进行研究,采用五点式记分法,满意度为3.07,处于中等。2004年高等学校收入分配情况调查组对北京、上海、吉林、湖北、四川27所地方大学的教师收入满意度的调查分析结果是,对收入满意的教师仅占30.8%,不足1/3。③二、我国高校教师薪酬制度变迁50年代的供给制向工资制变化。1954年起高等学校建立并实行全国统一的工资制度,将实行供给(包干)制待遇的人员一律改为工资制待遇,废止工资分计算方法改行货币工资制,以人民币为计算单位。全国高等学校教职员工工资标准表修订为货币工资标准表,并执行国务院的物价津贴表。高等学校工作人员工资收入包括工资标准表中的货币工资和物价津贴两部分。此次工资标准表的修订提高了工资水平,但工资结构没有变化。1956年第一次全国工资制度改革。建立了计划经济体制下高度集中统一的等级工资制。1956年国务院先后下达《国务院关于工资改革的决定》、《国务院关于工资改革中若干问题的规定》。取消物价津贴制度,形成了之后长达30年之久的全国统一职务等级工资制。高等学校工资制度则实行分类管理:高等学校教职员工工资标准表分为行政、教学、教学辅助人员三个工资标准表...