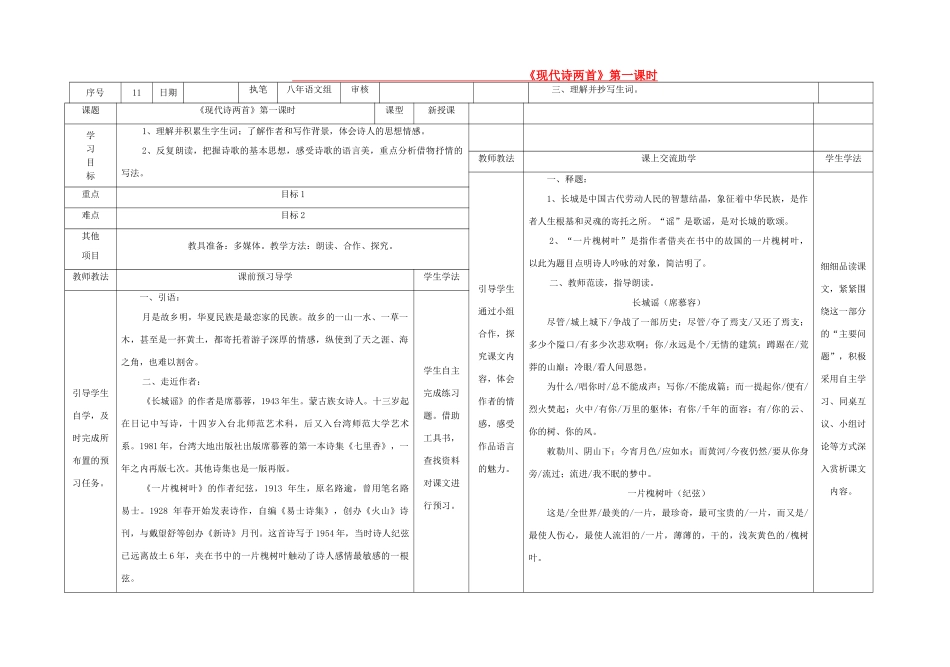

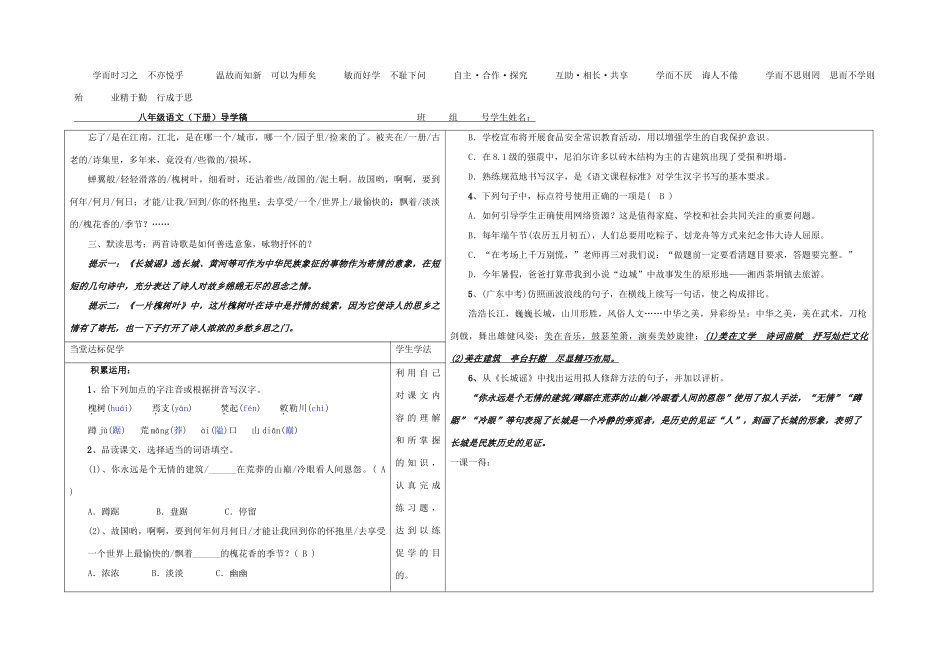

《现代诗两首》第一课时序号11日期执笔八年语文组审核三、理解并抄写生词。课题《现代诗两首》第一课时课型新授课学习目标1、理解并积累生字生词;了解作者和写作背景,体会诗人的思想情感。2、反复朗读,把握诗歌的基本思想,感受诗歌的语言美,重点分析借物抒情的写法。教师教法课上交流助学学生学法引导学生通过小组合作,探究课文内容,体会作者的情感,感受作品语言的魅力。一、释题:1、长城是中国古代劳动人民的智慧结晶,象征着中华民族,是作者人生根基和灵魂的寄托之所。“谣”是歌谣,是对长城的歌颂。2、“一片槐树叶”是指作者借夹在书中的故国的一片槐树叶,以此为题目点明诗人吟咏的对象,简洁明了。二、教师范读,指导朗读。长城谣(席慕容)尽管/城上城下/争战了一部历史;尽管/夺了焉支/又还了焉支;多少个隘口/有多少次悲欢啊;你/永远是个/无情的建筑;蹲踞在/荒莽的山巅;冷眼/看人间恩怨。为什么/唱你时/总不能成声;写你/不能成篇;而一提起你/便有/烈火焚起;火中/有你/万里的躯体;有你/千年的面容;有/你的云、你的树、你的风。敕勒川、阴山下;今宵月色/应如水;而黄河/今夜仍然/要从你身旁/流过;流进/我不眠的梦中。一片槐树叶(纪弦)这是/全世界/最美的/一片,最珍奇,最可宝贵的/一片,而又是/最使人伤心,最使人流泪的/一片,薄薄的,干的,浅灰黄色的/槐树叶。细细品读课文,紧紧围绕这一部分的“主要问题”,积极采用自主学习、同桌互议、小组讨论等方式深入赏析课文内容。重点目标1难点目标2其他项目教具准备:多媒体。教学方法:朗读、合作、探究。教师教法课前预习导学学生学法引导学生自学,及时完成所布置的预习任务。一、引语:月是故乡明,华夏民族是最恋家的民族。故乡的一山一水、一草一木,甚至是一抔黄土,都寄托着游子深厚的情感,纵使到了天之涯、海之角,也难以割舍。二、走近作者:《长城谣》的作者是席慕蓉,1943年生。蒙古族女诗人。十三岁起在日记中写诗,十四岁入台北师范艺术科,后又入台湾师范大学艺术系。1981年,台湾大地出版社出版席慕蓉的第一本诗集《七里香》,一年之内再版七次。其他诗集也是一版再版。《一片槐树叶》的作者纪弦,1913年生,原名路逾,曾用笔名路易士。1928年春开始发表诗作,自编《易士诗集》,创办《火山》诗刊,与戴望舒等创办《新诗》月刊。这首诗写于1954年,当时诗人纪弦已远离故土6年,夹在书中的一片槐树叶触动了诗人感情最敏感的一根弦。学生自主完成练习题。借助工具书,查找资料对课文进行预习。学而时习之不亦悦乎温故而知新可以为师矣敏而好学不耻下问自主·合作·探究互助·相长·共享学而不厌诲人不倦学而不思则罔思而不学则殆业精于勤行成于思八年级语文(下册)导学稿班组号学生姓名:忘了/是在江南,江北,是在哪一个/城市,哪一个/园子里/捡来的了。被夹在/一册/古老的/诗集里,多年来,竟没有/些微的/损坏。蝉翼般/轻轻滑落的/槐树叶,细看时,还沾着些/故国的/泥土啊。故国哟,啊啊,要到何年/何月/何日;才能/让我/回到/你的怀抱里;去享受/一个/世界上/最愉快的;飘着/淡淡的/槐花香的/季节?……三、默读思考:两首诗歌是如何善选意象,咏物抒怀的?提示一:《长城谣》选长城、黄河等可作为中华民族象征的事物作为寄情的意象,在短短的几句诗中,充分表达了诗人对故乡绵绵无尽的思念之情。提示二:《一片槐树叶》中,这片槐树叶在诗中是抒情的线索,因为它使诗人的思乡之情有了寄托,也一下子打开了诗人浓浓的乡愁乡思之门。B.学校宣布将开展食品安全常识教育活动,用以增强学生的自我保护意识。C.在8.1级的强震中,尼泊尔许多以砖木结构为主的古建筑出现了受损和坍塌。D.熟练规范地书写汉字,是《语文课程标准》对学生汉字书写的基本要求。4、下列句子中,标点符号使用正确的一项是(B)A.如何引导学生正确使用网络资源?这是值得家庭、学校和社会共同关注的重要问题。B.每年端午节(农历五月初五),人们总要用吃粽子、划龙舟等方式来纪念伟大诗人屈原。C.“在考场上千万别慌,”老师再三对我们说:“做题前一定要看清题目要求,答题要完整。”D.今年暑假,爸爸打算...