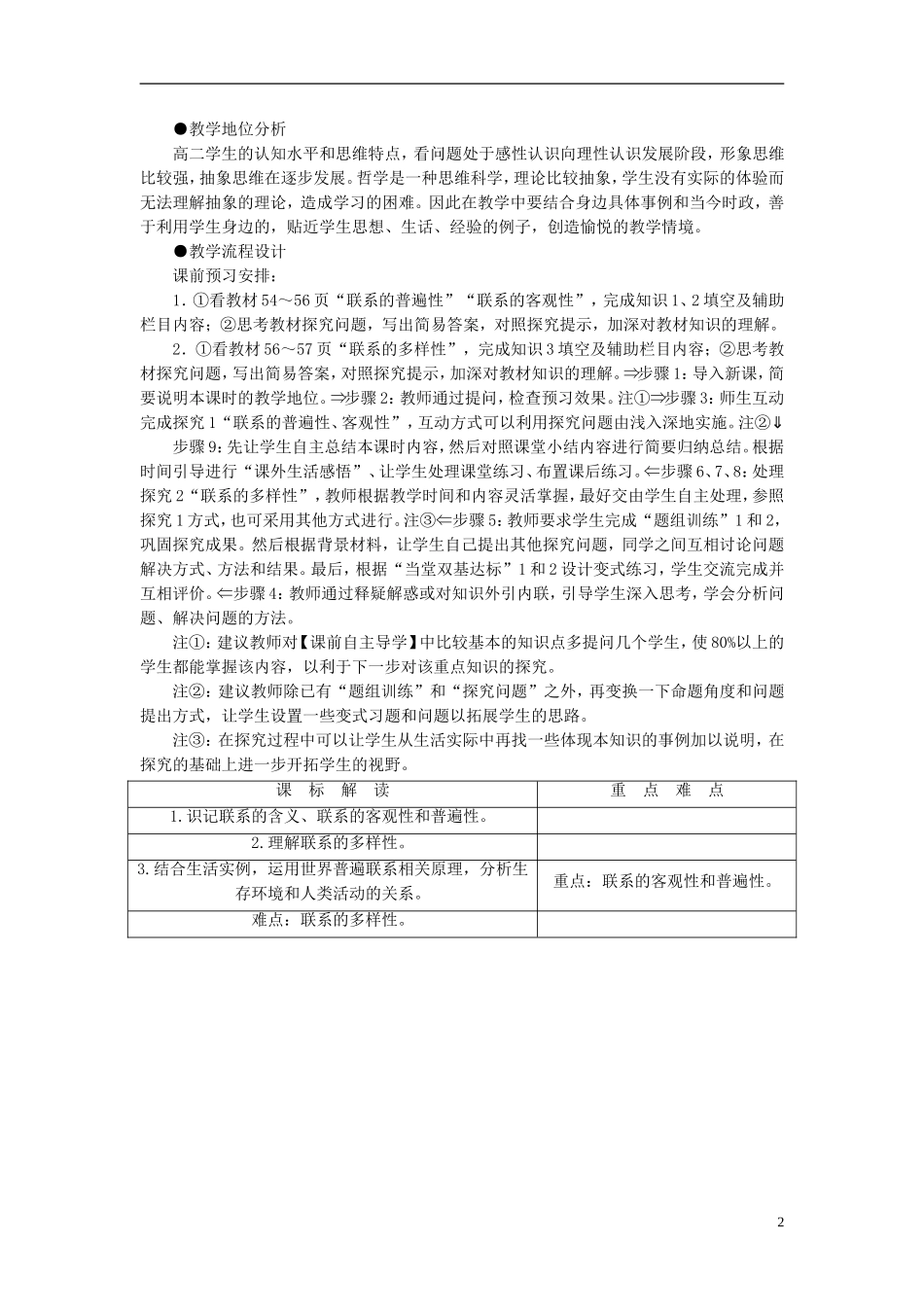

唯物辩证法的联系观第一框世界是普遍联系的(教师用书独具)●课标要求本框题教学内容是贯彻新课程标准3.7规定的“观察社会现象和自然现象,领会事物是普遍联系的”的要求。●课标解读本课标要求识记联系的含义、联系的普遍性和客观性,理解联系的多样性、事物的联系与人的活动的关系。通过联系概念的学习,体会哲学概念的形成和抽象过程;培养逻辑思维能力。使学生初步具有从错综复杂的联系中认识和发现事物本质的、固有的、内在的联系的能力,初步学会用全面的、联系的观点看问题的能力。通过学习联系观点,逐步树立唯物辩证的世界观。学会用联系的观点认识、处理自己学习和生活中的矛盾,理解党的路线和政策,自觉维护人类生存的环境,确信一切以时间、地点和条件为转移,是我们正确认识和把握事物、在认识世界和改造世界的活动中不断取得成功的关键。●落实策略课前:自主学习。学生阅读教材、搜集典型的事例、提出困惑的问题。课上:围绕“生活情境启迪”“知识探究感悟”“实际体验升华”三个环节,师生互动。(教师用书独具)●新课导入建议方式一:话题导入日全食是日、月、地三者处于特殊相位时发生的一种天象。由于地球绕太阳和月球绕地球的公转运动规律,当月球转到太阳和地球中间基本成一条基线时,太阳对地球会有一个投影,这时月球的影子落在地球上,就出现了日食。月球离地球越近影子越大,全食带的宽度也就越大,持续时间相应就越长。简单地说,日全食的出现与日、月、地三者的位置是有联系的,这就和我们本节课要学习的内容有关。本节课我们一起探究有关联系的有关知识。方式二:情景导入第二次世界大战期间,在伦敦给养司令部的墙上,醒目地写着一首1620年的摇篮曲:“缺了一枚铁钉,掉了一只马掌;掉了一只马掌,失去一匹战马;失去一匹战马,损了一位骑手;损了一位骑手,丢了一次战役;丢了一次战役,输掉一场战争;输掉一场战争,亡了一个帝国”上述歌谣很明显体现了事物的普遍联系。那么,什么是联系?它有哪些特点?1●教学地位分析高二学生的认知水平和思维特点,看问题处于感性认识向理性认识发展阶段,形象思维比较强,抽象思维在逐步发展。哲学是一种思维科学,理论比较抽象,学生没有实际的体验而无法理解抽象的理论,造成学习的困难。因此在教学中要结合身边具体事例和当今时政,善于利用学生身边的,贴近学生思想、生话、经验的例子,创造愉悦的教学情境。●教学流程设计课前预习安排:1.①看教材54~56页“联系的普遍性”“联系的客观性”,完成知识1、2填空及辅助栏目内容;②思考教材探究问题,写出简易答案,对照探究提示,加深对教材知识的理解。2.①看教材56~57页“联系的多样性”,完成知识3填空及辅助栏目内容;②思考教材探究问题,写出简易答案,对照探究提示,加深对教材知识的理解。⇒步骤1:导入新课,简要说明本课时的教学地位。⇒步骤2:教师通过提问,检查预习效果。注①⇒步骤3:师生互动完成探究1“联系的普遍性、客观性”,互动方式可以利用探究问题由浅入深地实施。注②⇓步骤9:先让学生自主总结本课时内容,然后对照课堂小结内容进行简要归纳总结。根据时间引导进行“课外生活感悟”、让学生处理课堂练习、布置课后练习。⇐步骤6、7、8:处理探究2“联系的多样性”,教师根据教学时间和内容灵活掌握,最好交由学生自主处理,参照探究1方式,也可采用其他方式进行。注③⇐步骤5:教师要求学生完成“题组训练”1和2,巩固探究成果。然后根据背景材料,让学生自己提出其他探究问题,同学之间互相讨论问题解决方式、方法和结果。最后,根据“当堂双基达标”1和2设计变式练习,学生交流完成并互相评价。⇐步骤4:教师通过释疑解惑或对知识外引内联,引导学生深入思考,学会分析问题、解决问题的方法。注①:建议教师对【课前自主导学】中比较基本的知识点多提问几个学生,使80%以上的学生都能掌握该内容,以利于下一步对该重点知识的探究。注②:建议教师除已有“题组训练”和“探究问题”之外,再变换一下命题角度和问题提出方式,让学生设置一些变式习题和问题以拓展学生的思路。注③:在探究过程中可以让学生从生活实际中再找一...