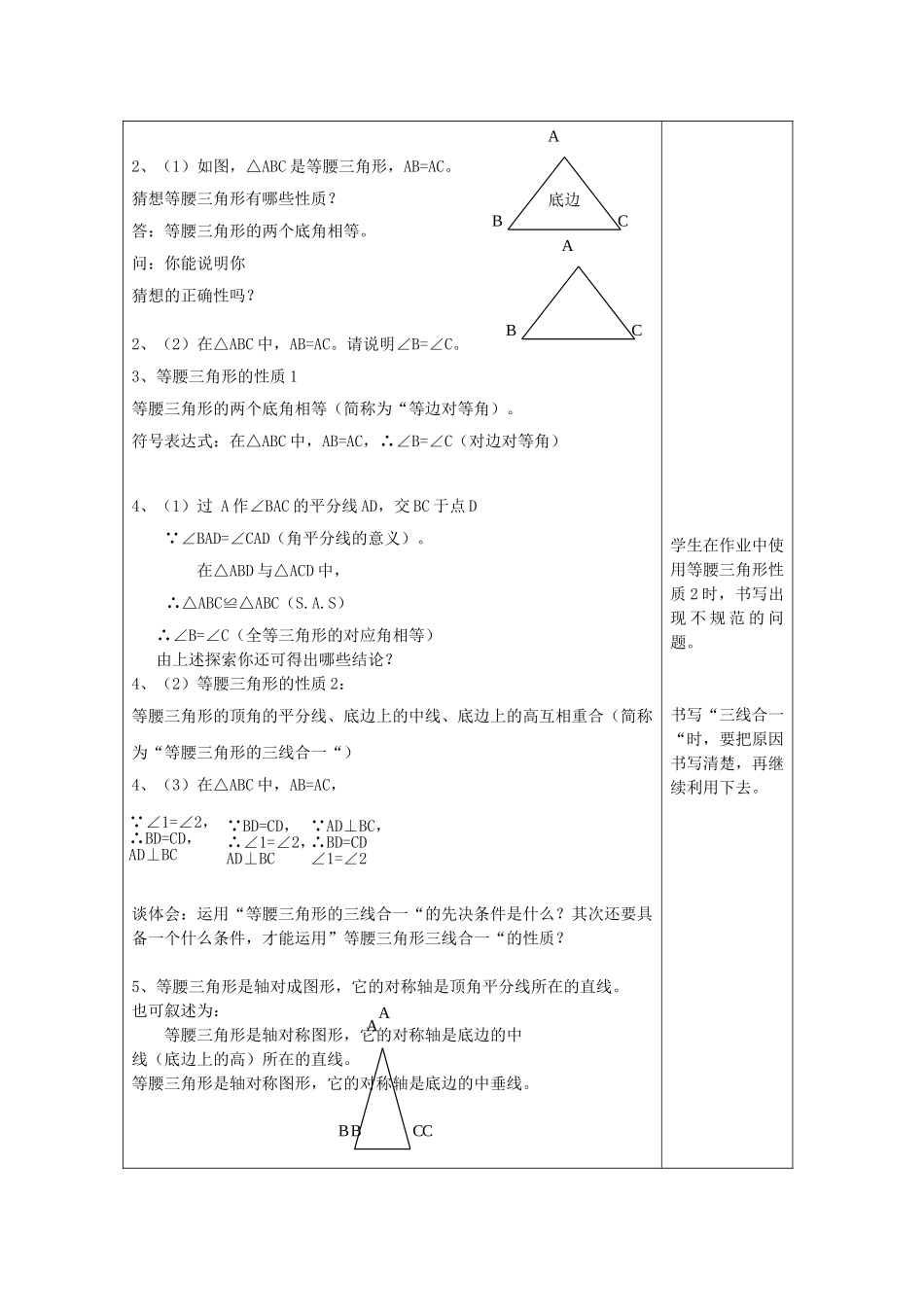

等腰三角形的性质课题14.5等腰三角形的性质设计依据(注:只在开始新章节教学课必填)教材章节分析:学生学情分析:课型新授课教学目标归纳、掌握等腰三角形的性质,能运用等腰三角形的性质解决有关的简单问题.经历观察、实验、操作探索发现等腰三角形的性质等活动;尝试采用演绎推理方法对等腰三角形的性质进行证实.通过对问题的分析及实际问题的解决,进一步提高学生说理和逻辑思维的能力,逐步培养用数学的意识重点等腰三角形“等边对等角”、“等腰三线合一”特征的发现与探索.难点通过操作、观察、归纳得出等腰三角形的性质,并能合理地运用.教学准备轴对称图形,全等三角形的判定,三角形内角和学生活动形式讨论,交流,总结,练习教学过程设计意图课题引入:一、课前练习三角形的分类:问:三角形按边分可分为哪几类?三角形按边分学生对三角形的分类,特别等边三角形是特殊的等腰三角形要多加强调。知识呈现:二、新课探索1、如图,在△ABC中,AB=,我们就说这个三角形是等腰三角形。相等的两边AB和AC叫做腰,另一边BC叫做底边;两腰所夹的角叫做顶角(如∠A),一腰与底边所夹的角叫底角(如∠B、∠C)。不等边三角形等腰三角形(等边三角形是特殊的等腰三角形)2、(1)如图,△ABC是等腰三角形,AB=AC。猜想等腰三角形有哪些性质?答:等腰三角形的两个底角相等。问:你能说明你猜想的正确性吗?2、(2)在△ABC中,AB=AC。请说明∠B=∠C。3、等腰三角形的性质1等腰三角形的两个底角相等(简称为“等边对等角)。符号表达式:在△ABC中,AB=AC,∴∠B=∠C(对边对等角)4、(1)过A作∠BAC的平分线AD,交BC于点D∵∠BAD=∠CAD(角平分线的意义)。在△ABD与△ACD中,∴△ABC≌△ABC(S.A.S)∴∠B=∠C(全等三角形的对应角相等)由上述探索你还可得出哪些结论?4、(2)等腰三角形的性质2:等腰三角形的顶角的平分线、底边上的中线、底边上的高互相重合(简称为“等腰三角形的三线合一“)4、(3)在△ABC中,AB=AC,谈体会:运用“等腰三角形的三线合一“的先决条件是什么?其次还要具备一个什么条件,才能运用”等腰三角形三线合一“的性质?5、等腰三角形是轴对成图形,它的对称轴是顶角平分线所在的直线。也可叙述为:等腰三角形是轴对称图形,它的对称轴是底边的中线(底边上的高)所在的直线。等腰三角形是轴对称图形,它的对称轴是底边的中垂线。学生在作业中使用等腰三角形性质2时,书写出现不规范的问题。书写“三线合一“时,要把原因书写清楚,再继续利用下去。ABC底边ABC∵∠1=∠2,∴BD=CD,AD⊥BC∵BD=CD,∴∠1=∠2,AD⊥BC∵AD⊥BC,∴BD=CD∠1=∠2ABCABC6、例题1:如图,已知AB=AC,∠B=70º,求:(1)∠C的度数;(2)∠A的度数。7、例题2:如图,已知AB=AC,∠BAC=110º,AD是△ABC的中线。(1)求∠1和∠2的度数;(2)AD⊥BC吗?为什么?三、课内练习1、如图,点D在AC上,AB=AC,AD=BD=BC,则图中有哪几个等腰三角形?说出每个等腰三角形的腰、底和顶角。2、如图,已知AB=AC,AD=AE,说明DE∥BC的理由。3、如图,已知AB=AC,BD=CD,∠B=30º,求∠BAD的度数。课堂小结:1、等腰三角形的底角相等(简称为“等边对等角“)2、等腰三角形的顶角平分线、底边上的中线、底边上的高互相重合(简称为“等腰三角形的三线合一“)3、等腰三角形是轴对称图形,它的对称轴是顶角平分线所在的直角。课外作业练习册预习要求教学后记与反思1、课堂时间消耗:教师活动分钟;学生活动分钟)2、本课时实际教学效果自评(满分10分):分3、本课成功与不足及其改进措施:ABCABCABCABCDABCABCDEABC30º