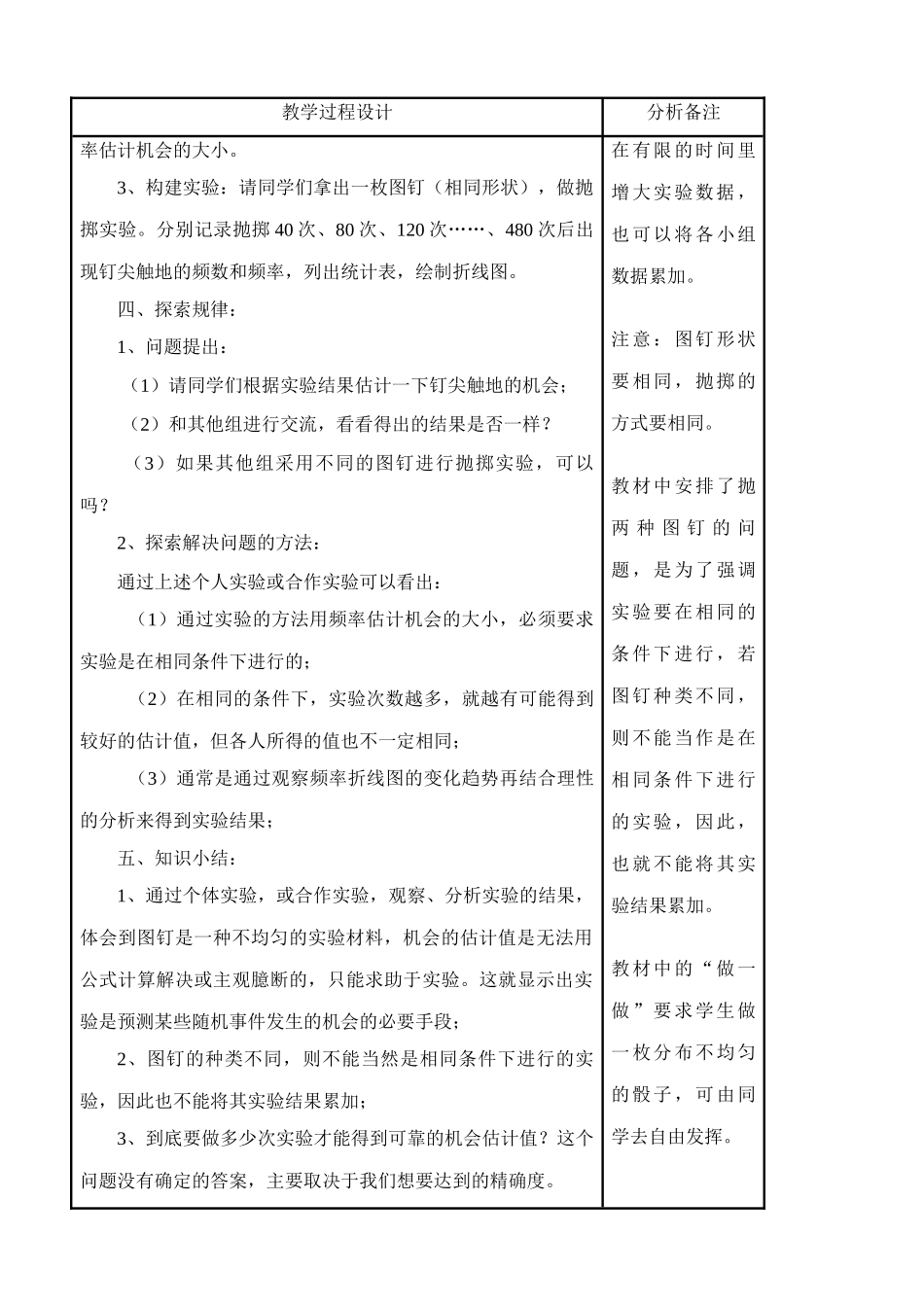

教学过程设计分析备注用频率估计机会的大小-钉尖触地的机会教学目的:1、使学生通过本节对不均匀材料的实验问题有一个认识,感受到只有实验才是预测随机事件发生的机会的必要手段;2、体会钉尖种类的不同,则实验次数的条件也不同,理解实验的精确程度与实验的次数有着密切关系;3、掌握初步的实验方法,和提高探索能力。教学分析:重点:通过不均匀材料的实验问题,加深理解:只有实验才是预测随机事件发生的机会的必要手段;难点:对本节实验的材料、规律的认识;关键:抓住实验的本质,抛掷实验材料进行分析,通过统计表和折线图直观地进行探索,寻找实验的结果。教学过程:一、知识导向:从前面几节课有关利用大次数的实验去验证:随着实验次数的增加,某一事件出现的频率值会随之稳定的规律。但前面所研究的实验材料都是一些有规则的材料,也就是说各种事件出现的情况相对而言是有规可循的,而本节课所要研究的内容是一种没有规则的材料。但我们能通过实验得到与规则材料一样的结论。二、知识回顾:1、通过前几节的学习,体会到哪些实验思想?如何估计机会大小?怎样才能得到机会的估计值?2、前面的几节课的实验结果是否可以在实验前预测出来?也就是说,不做实验,就可以推测出事件发生的机会?3、前面的问题实验中,你学会了什么?三、创设情境:1、问题提出:一枚图钉被抛起后钉尖触地的机会有多大?你能不通过实验预测出来吗?2、探索解决总是的方法:通过创设实验活动的情境,用频在实验前应做好实验前的准备,师生共同讨论实验方法、步骤、采集数据的方法。因课堂时间的制约,实验中也可采取“四人学习小组”累加实验数据,为了教学过程设计分析备注率估计机会的大小。3、构建实验:请同学们拿出一枚图钉(相同形状),做抛掷实验。分别记录抛掷40次、80次、120次……、480次后出现钉尖触地的频数和频率,列出统计表,绘制折线图。四、探索规律:1、问题提出:(1)请同学们根据实验结果估计一下钉尖触地的机会;(2)和其他组进行交流,看看得出的结果是否一样?(3)如果其他组采用不同的图钉进行抛掷实验,可以吗?2、探索解决问题的方法:通过上述个人实验或合作实验可以看出:(1)通过实验的方法用频率估计机会的大小,必须要求实验是在相同条件下进行的;(2)在相同的条件下,实验次数越多,就越有可能得到较好的估计值,但各人所得的值也不一定相同;(3)通常是通过观察频率折线图的变化趋势再结合理性的分析来得到实验结果;五、知识小结:1、通过个体实验,或合作实验,观察、分析实验的结果,体会到图钉是一种不均匀的实验材料,机会的估计值是无法用公式计算解决或主观臆断的,只能求助于实验。这就显示出实验是预测某些随机事件发生的机会的必要手段;2、图钉的种类不同,则不能当然是相同条件下进行的实验,因此也不能将其实验结果累加;3、到底要做多少次实验才能得到可靠的机会估计值?这个问题没有确定的答案,主要取决于我们想要达到的精确度。在有限的时间里增大实验数据,也可以将各小组数据累加。注意:图钉形状要相同,抛掷的方式要相同。教材中安排了抛两种图钉的问题,是为了强调实验要在相同的条件下进行,若图钉种类不同,则不能当作是在相同条件下进行的实验,因此,也就不能将其实验结果累加。教材中的“做一做”要求学生做一枚分布不均匀的骰子,可由同学去自由发挥。教学过程设计分析备注六、家庭作业:P108exc1、2七、每日预题:1、各小组准备好两上均匀的骰子;2、每个先对下节课的内容阅读并进行40次的实验;八、教学反馈: