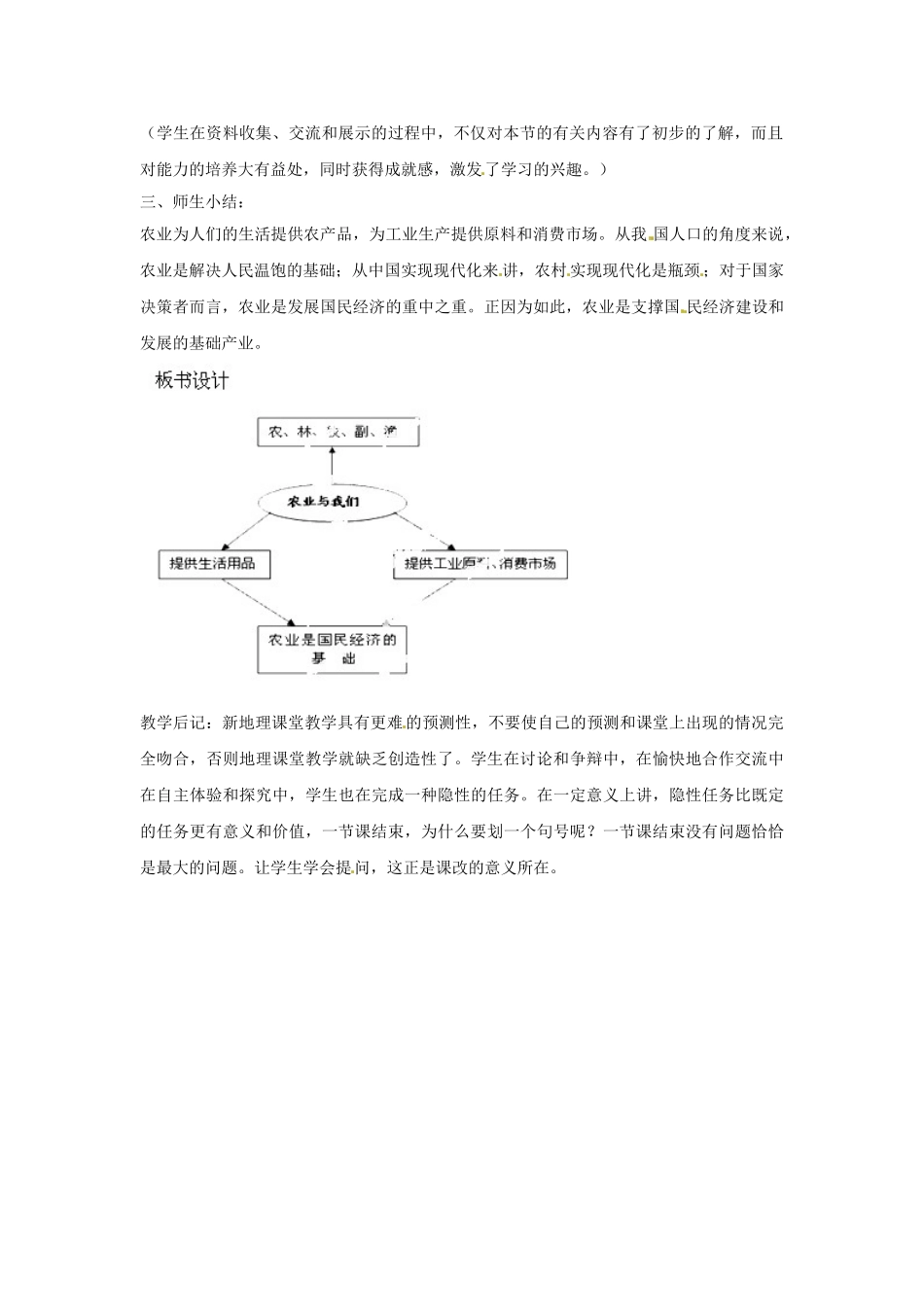

《第四章中国的经济发展》第二节因地制宜发展农业教学目标知识与技能:了解农业是主要部门以及农业是我国国民经济的基础;提高读图、析图、获取地理信息的能力。过程与方法:学会根据资料图片、乡土地理知识,说明农业在我国国民经济中的地位;注重培养理论联系实际、自主探究、合作学习的能力。情感态度与价值观:关注家乡的“三农”问题,树立“农业是国民经济的基础”的观念。教学重点:了解农业的主要部门,理解农业是我国国民经济的基础。教学难点:理解农业是我国国民经济建设和发展的基础产业。教学方法:讨论法指导探究法教学准备:教师:多媒体课件制作。学生:在互联网上收集我国一、二、三产业的构成;“三农”问题的有关资料。教学过程:一、引入新课:[资料展示]2004年3月5日,温家宝总理在十届全国人大二次会议《政府工作报告》中说,解决农业、农村和农民的问题是我们全部工作的重中之重。”[教师提问]同学们,什么是“三农”问题?其中首要问题是什么?(通过提问设置悬念,激发学生的求知欲,培养学生关注社会现实的意识。)[小结]“三农”问题是指农业、农村和农民问题。农业问题是首要问题。二、展示问题,学生思考回答:1、什么是农业?副业是指分别以种植业、牧业、渔业、林业为主的农村,为搞活经济而发展的辅助产业,因各地的条件不同而有很大的差异,在地区分布上没有多少规律可循。3、[学生活动]说明农业与日常生活、工业生产的密切联系。(学生在资料收集、交流和展示的过程中,不仅对本节的有关内容有了初步的了解,而且对能力的培养大有益处,同时获得成就感,激发了学习的兴趣。)三、师生小结:农业为人们的生活提供农产品,为工业生产提供原料和消费市场。从我国人口的角度来说,农业是解决人民温饱的基础;从中国实现现代化来讲,农村实现现代化是瓶颈;对于国家决策者而言,农业是发展国民经济的重中之重。正因为如此,农业是支撑国民经济建设和发展的基础产业。教学后记:新地理课堂教学具有更难的预测性,不要使自己的预测和课堂上出现的情况完全吻合,否则地理课堂教学就缺乏创造性了。学生在讨论和争辩中,在愉快地合作交流中在自主体验和探究中,学生也在完成一种隐性的任务。在一定意义上讲,隐性任务比既定的任务更有意义和价值,一节课结束,为什么要划一个句号呢?一节课结束没有问题恰恰是最大的问题。让学生学会提问,这正是课改的意义所在。