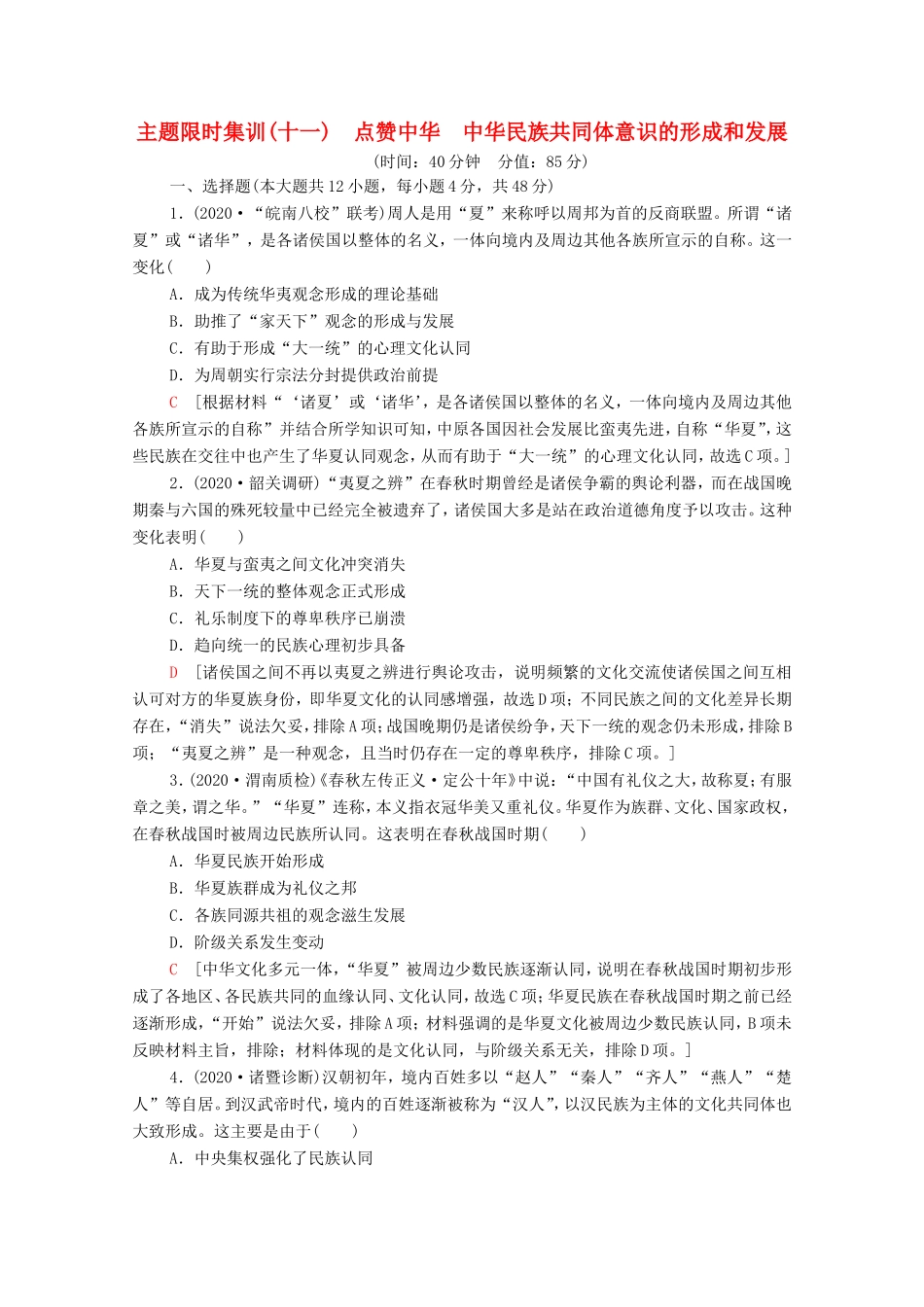

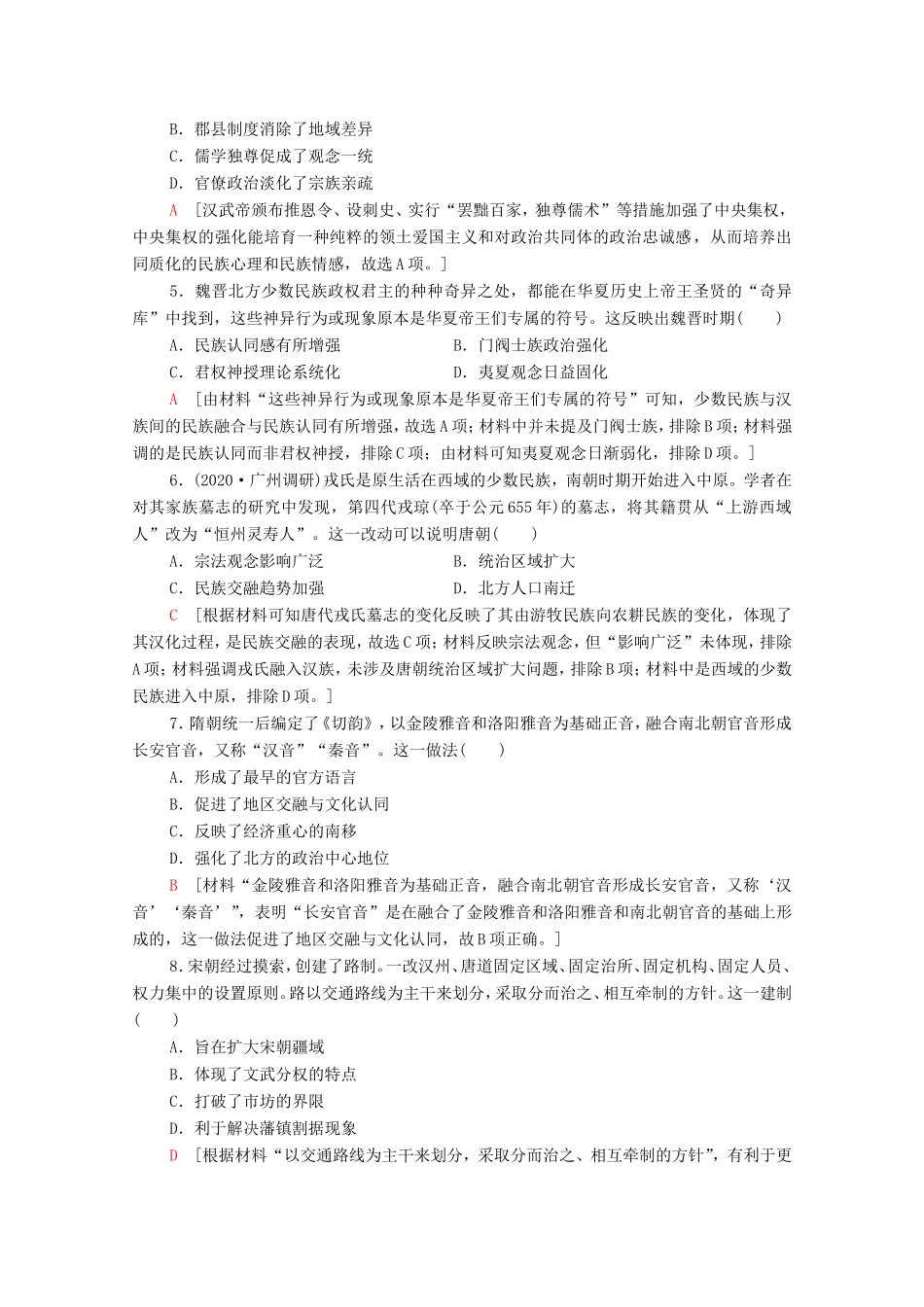

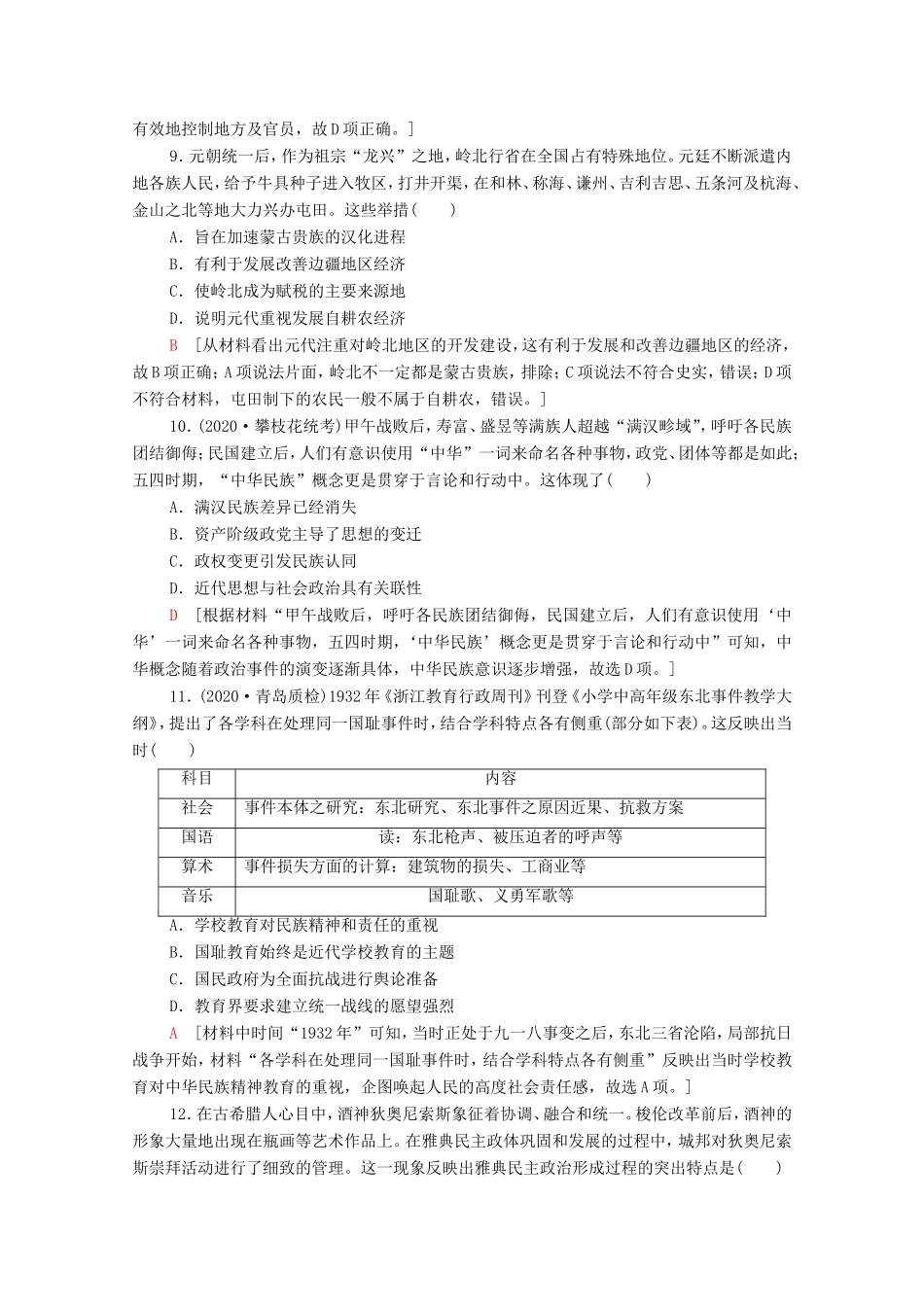

主题限时集训(十一)点赞中华中华民族共同体意识的形成和发展(时间:40分钟分值:85分)一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)1.(2020·“皖南八校”联考)周人是用“夏”来称呼以周邦为首的反商联盟。所谓“诸夏”或“诸华”,是各诸侯国以整体的名义,一体向境内及周边其他各族所宣示的自称。这一变化()A.成为传统华夷观念形成的理论基础B.助推了“家天下”观念的形成与发展C.有助于形成“大一统”的心理文化认同D.为周朝实行宗法分封提供政治前提C[根据材料“‘诸夏’或‘诸华’,是各诸侯国以整体的名义,一体向境内及周边其他各族所宣示的自称”并结合所学知识可知,中原各国因社会发展比蛮夷先进,自称“华夏”,这些民族在交往中也产生了华夏认同观念,从而有助于“大一统”的心理文化认同,故选C项。]2.(2020·韶关调研)“夷夏之辨”在春秋时期曾经是诸侯争霸的舆论利器,而在战国晚期秦与六国的殊死较量中已经完全被遗弃了,诸侯国大多是站在政治道德角度予以攻击。这种变化表明()A.华夏与蛮夷之间文化冲突消失B.天下一统的整体观念正式形成C.礼乐制度下的尊卑秩序已崩溃D.趋向统一的民族心理初步具备D[诸侯国之间不再以夷夏之辨进行舆论攻击,说明频繁的文化交流使诸侯国之间互相认可对方的华夏族身份,即华夏文化的认同感增强,故选D项;不同民族之间的文化差异长期存在,“消失”说法欠妥,排除A项;战国晚期仍是诸侯纷争,天下一统的观念仍未形成,排除B项;“夷夏之辨”是一种观念,且当时仍存在一定的尊卑秩序,排除C项。]3.(2020·渭南质检)《春秋左传正义·定公十年》中说:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”“华夏”连称,本义指衣冠华美又重礼仪。华夏作为族群、文化、国家政权,在春秋战国时被周边民族所认同。这表明在春秋战国时期()A.华夏民族开始形成B.华夏族群成为礼仪之邦C.各族同源共祖的观念滋生发展D.阶级关系发生变动C[中华文化多元一体,“华夏”被周边少数民族逐渐认同,说明在春秋战国时期初步形成了各地区、各民族共同的血缘认同、文化认同,故选C项;华夏民族在春秋战国时期之前已经逐渐形成,“开始”说法欠妥,排除A项;材料强调的是华夏文化被周边少数民族认同,B项未反映材料主旨,排除;材料体现的是文化认同,与阶级关系无关,排除D项。]4.(2020·诸暨诊断)汉朝初年,境内百姓多以“赵人”“秦人”“齐人”“燕人”“楚人”等自居。到汉武帝时代,境内的百姓逐渐被称为“汉人”,以汉民族为主体的文化共同体也大致形成。这主要是由于()A.中央集权强化了民族认同B.郡县制度消除了地域差异C.儒学独尊促成了观念一统D.官僚政治淡化了宗族亲疏A[汉武帝颁布推恩令、设刺史、实行“罢黜百家,独尊儒术”等措施加强了中央集权,中央集权的强化能培育一种纯粹的领土爱国主义和对政治共同体的政治忠诚感,从而培养出同质化的民族心理和民族情感,故选A项。]5.魏晋北方少数民族政权君主的种种奇异之处,都能在华夏历史上帝王圣贤的“奇异库”中找到,这些神异行为或现象原本是华夏帝王们专属的符号。这反映出魏晋时期()A.民族认同感有所增强B.门阀士族政治强化C.君权神授理论系统化D.夷夏观念日益固化A[由材料“这些神异行为或现象原本是华夏帝王们专属的符号”可知,少数民族与汉族间的民族融合与民族认同有所增强,故选A项;材料中并未提及门阀士族,排除B项;材料强调的是民族认同而非君权神授,排除C项;由材料可知夷夏观念日渐弱化,排除D项。]6.(2020·广州调研)戎氏是原生活在西域的少数民族,南朝时期开始进入中原。学者在对其家族墓志的研究中发现,第四代戎琼(卒于公元655年)的墓志,将其籍贯从“上游西域人”改为“恒州灵寿人”。这一改动可以说明唐朝()A.宗法观念影响广泛B.统治区域扩大C.民族交融趋势加强D.北方人口南迁C[根据材料可知唐代戎氏墓志的变化反映了其由游牧民族向农耕民族的变化,体现了其汉化过程,是民族交融的表现,故选C项;材料反映宗法观念,但“影响广泛”未体现,排除A项;材料强调戎氏融入汉族,未涉及唐朝统治区域扩大问题,排除B项;材料中是西域的少数民...