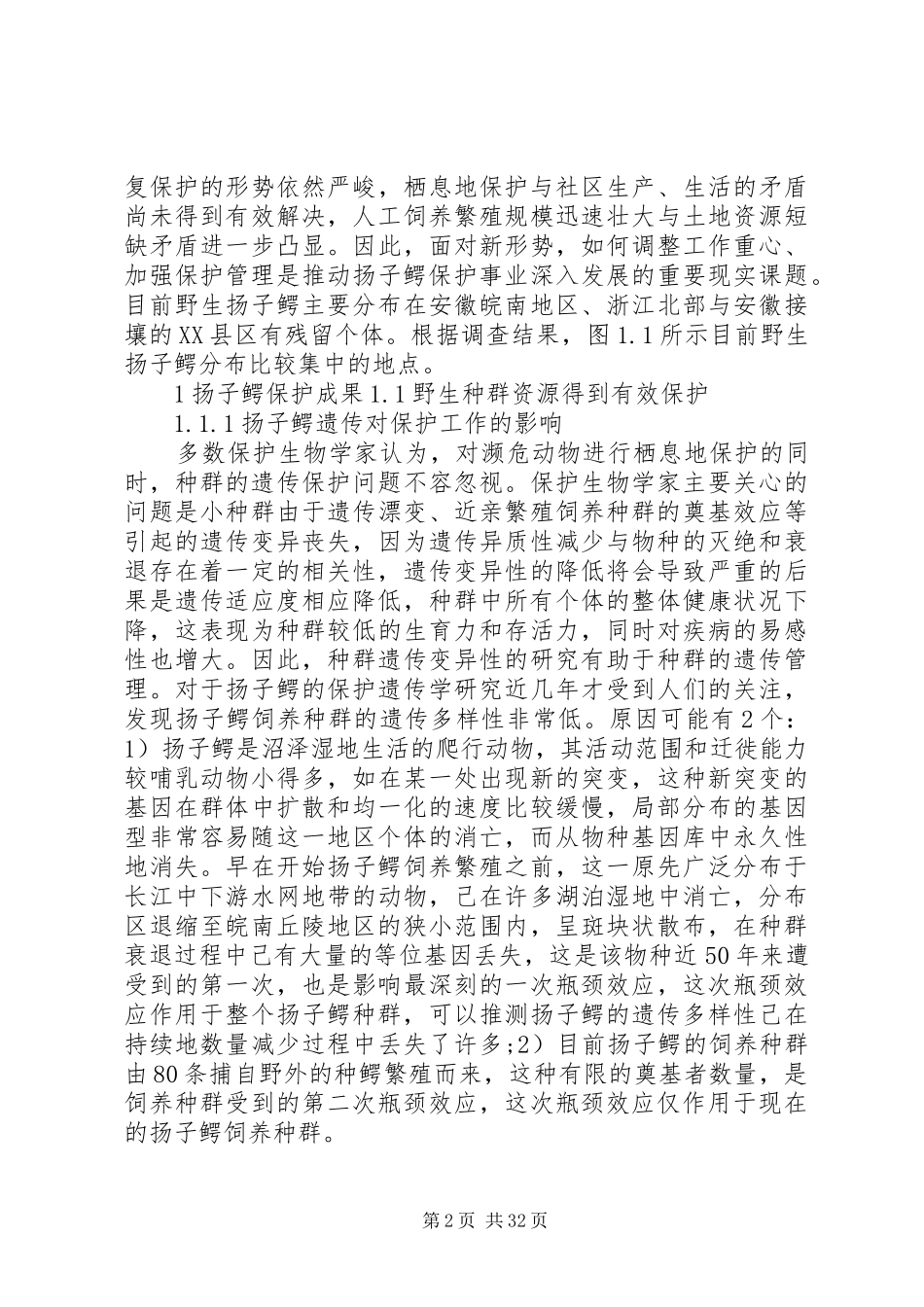

安徽扬子鳄国家级自然保护区调研报告摘要:本文略述了XX省的国家级自然保护区分布情况及数量,详细调查了XX省扬子鳄国家级自然保护区、扬子鳄的种群保护及保护区管理现状,对野生扬子鳄的生存的环境因素进行分析评价,分析了扬子鳄遗传对扬子鳄保护的挑战,并研究了当前安徽扬子鳄国家级自然保护区保护与管理中存在的问题。扬子鳄的保护管理依据现实状况及时加以调整,加大了野外保护力度,逐步改善野生鳄的栖息生境,实施野外放归工程,把资源保护与合理开发利用结合起来,推动扬子鳄养殖业发展,并加强内部管理,深挖人才潜力,以期从根本上扭转扬子鳄栖息地长期遭受破坏所形成的被动局面。关键词:扬子鳄,自然保护区,生物多样性影响评价,现状,分析自然保护区是指对有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布、有特殊意义的自然遗迹等保护对象所在的陆地、陆地水域或海域,依法划出一定面积予以特殊保护和管理的区域。XX省有六个国家级自然保护区,分别为鹞落坪国家级自然保护区、古牛绛国家级自然保护区、扬子鳄国家级自然保护区、金寨天马国家级自然保护区、升金湖国家级自然保护区、铜陵淡水豚国家级自然保护区。安徽扬子鳄国家级自然保护区位于XX省XX市宣州、郎溪、广德、XX县区及XX市南陵等5区、县境,地理坐标为:东经118°30′-119°35′,北纬30°18′-31°18′,占地面积为5188公顷。扬子鳄(alligatorsinensis)又名矍,属爬行纲(reptilia)、鳄目(crocodylia)、矍科(alligatoridae)、矍属(alligator),是我国特有的古老、珍稀动物,其祖先在地球上已有两亿多年的历史团,由于气候变迁和人类活动的影响,野生扬子鳄的栖息地遭受严重破坏,其分布范围不断萎缩并破碎化,种群数量锐减,濒临灭绝1973年我国政府将其列为国家一级保护动物,并于1982年在安徽宣城建立了扬子鳄省级自然保护区,1986年晋升为国家级自然保护区。如今,保护区经历30多年的发展,在扬子鳄的资源保护和人工饲养繁殖方面取得了很大成效,但扬子鳄栖息地恢第1页共32页复保护的形势依然严峻,栖息地保护与社区生产、生活的矛盾尚未得到有效解决,人工饲养繁殖规模迅速壮大与土地资源短缺矛盾进一步凸显。因此,面对新形势,如何调整工作重心、加强保护管理是推动扬子鳄保护事业深入发展的重要现实课题。目前野生扬子鳄主要分布在安徽皖南地区、浙江北部与安徽接壤的XX县区有残留个体。根据调查结果,图1.1所示目前野生扬子鳄分布比较集中的地点。1扬子鳄保护成果1.1野生种群资源得到有效保护1.1.1扬子鳄遗传对保护工作的影响多数保护生物学家认为,对濒危动物进行栖息地保护的同时,种群的遗传保护问题不容忽视。保护生物学家主要关心的问题是小种群由于遗传漂变、近亲繁殖饲养种群的奠基效应等引起的遗传变异丧失,因为遗传异质性减少与物种的灭绝和衰退存在着一定的相关性,遗传变异性的降低将会导致严重的后果是遗传适应度相应降低,种群中所有个体的整体健康状况下降,这表现为种群较低的生育力和存活力,同时对疾病的易感性也增大。因此,种群遗传变异性的研究有助于种群的遗传管理。对于扬子鳄的保护遗传学研究近几年才受到人们的关注,发现扬子鳄饲养种群的遗传多样性非常低。原因可能有2个:1)扬子鳄是沼泽湿地生活的爬行动物,其活动范围和迁徙能力较哺乳动物小得多,如在某一处出现新的突变,这种新突变的基因在群体中扩散和均一化的速度比较缓慢,局部分布的基因型非常容易随这一地区个体的消亡,而从物种基因库中永久性地消失。早在开始扬子鳄饲养繁殖之前,这一原先广泛分布于长江中下游水网地带的动物,己在许多湖泊湿地中消亡,分布区退缩至皖南丘陵地区的狭小范围内,呈斑块状散布,在种群衰退过程中己有大量的等位基因丢失,这是该物种近50年来遭受到的第一次,也是影响最深刻的一次瓶颈效应,这次瓶颈效应作用于整个扬子鳄种群,可以推测扬子鳄的遗传多样性己在持续地数量减少过程中丢失了许多;2)目前扬子鳄的饲养种群由80条捕自野外的种鳄繁殖而来,这种有限的奠基者数量,是饲养种群受到的第二次瓶颈效应,这次瓶颈效应仅作用于现在的扬子鳄饲...