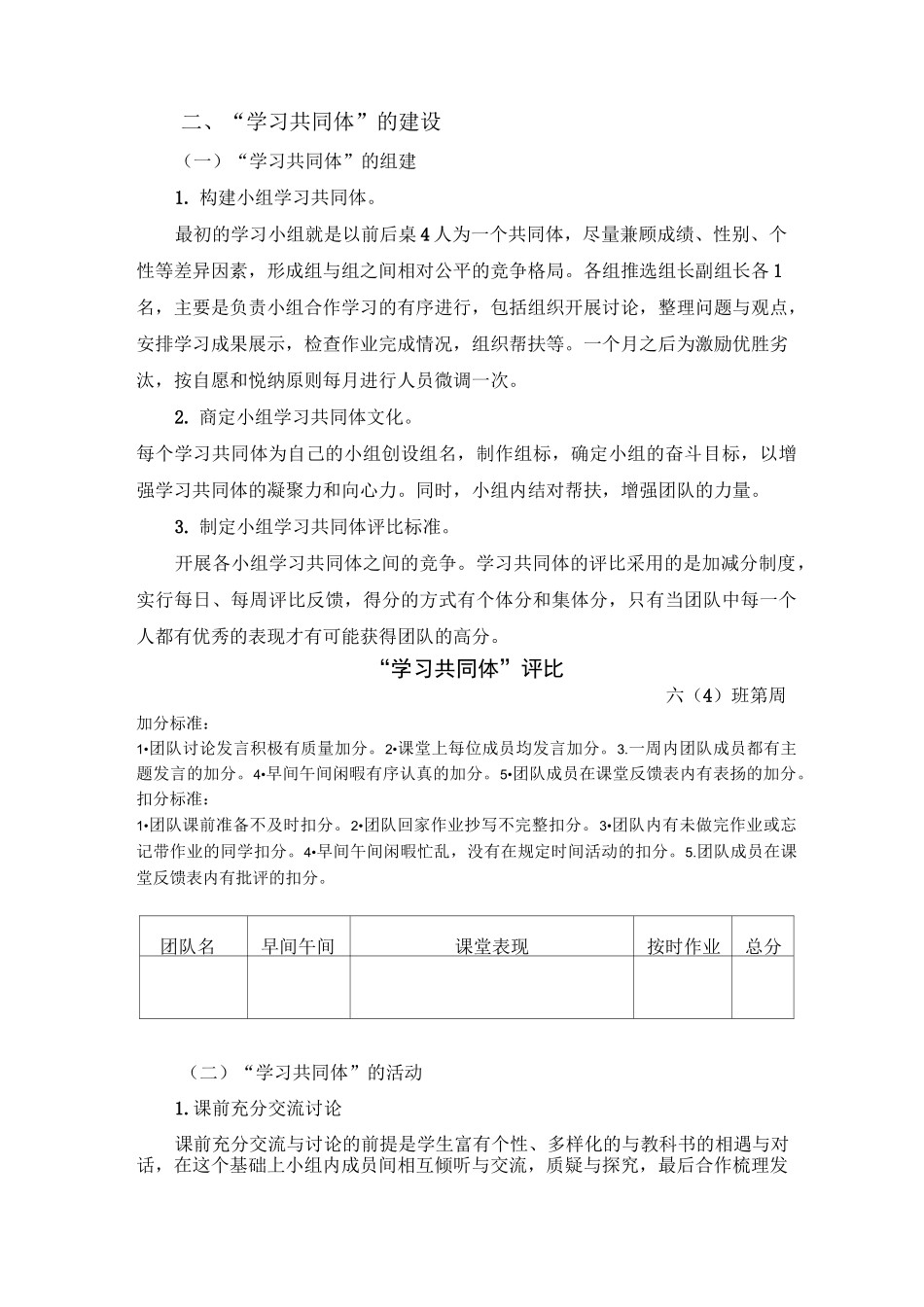

谈学习共同体建设“助燃”高段语文课堂日本东京大学的佐藤学教授在他的著作《教师的挑战》一书中写道:教学是一种创造性的活动,其核心就是学生的学习。而学生学习的过程是一种从已知世界到未知世界的旅程。这个旅程中学生要与新的世界、新的同伴和新的自己相遇。只有促进学生学习的课堂才具有真正的教育意义。他的诠释道明了现代学校“学习”的本质:是“在教师的介入下,学生自立地、合作地进行的活动”,学生的“学”,应该成为课堂的核心。这样的课堂,在学习方式上表现为从各自呆坐的学习走向活动性的学习,从习得、记忆、巩固的学习转向探究、反思、表达的学习;在教学的方式上表现为从传递、讲解、评价的教学转向触发、交流、分享的教学。在教室里,学生分组围坐展开合作学习,教师以课堂学习的设计师或是学生学习的促进者的姿态展开活动。教科书是配角,学生以有探究价值的题目和课题为中心,借助大量的资料和多彩的活动追求着高品质的学习。为了推进以“学”为中心的课堂教学模式的实践,努力使课堂教学由传统的因教设学转变为因学设教,我们开始在课堂上建立以倾听和对话为基础的学习共同体,研究“学习共同体”建设,引导学生开展自主、合作、探究的学习方式。那么在这样的课堂里,合作学习、合作探究的活动是怎样展开的呢?本文就高段语文课堂中“学习共同体建设”来谈谈这种“课堂革命”的影响力。一、认识“学习共同体”“学习共同体”是指一个由学习者及其助学者(包括教师、专家、辅导者等)共同构成的团体,他们彼此之间经常在学习过程中进行沟通、交流,分享各种学习资源,共同完成一定的学习任务,因而在成员之间形成了相互影响、相互促进的人际联系。班级“学习共同体”建设,是把班级中的学生分成若干个小组,组建成一个个的小组学习共同体,每个小团体有自己的队名,他们在学习活动中合作探究,分享学习经验,还勇敢地站在讲台上亮出自己团队的学习成果,展示团队的风采。在一次次的交流、讨论、展示中,锻炼学生的胆量,提高倾听、交流、合作的能力,激发学习的动力,保障每一个学生的学习权。二、“学习共同体”的建设(一)“学习共同体”的组建1.构建小组学习共同体。最初的学习小组就是以前后桌4人为一个共同体,尽量兼顾成绩、性别、个性等差异因素,形成组与组之间相对公平的竞争格局。各组推选组长副组长各1名,主要是负责小组合作学习的有序进行,包括组织开展讨论,整理问题与观点,安排学习成果展示,检查作业完成情况,组织帮扶等。一个月之后为激励优胜劣汰,按自愿和悦纳原则每月进行人员微调一次。2.商定小组学习共同体文化。每个学习共同体为自己的小组创设组名,制作组标,确定小组的奋斗目标,以增强学习共同体的凝聚力和向心力。同时,小组内结对帮扶,增强团队的力量。3.制定小组学习共同体评比标准。开展各小组学习共同体之间的竞争。学习共同体的评比采用的是加减分制度,实行每日、每周评比反馈,得分的方式有个体分和集体分,只有当团队中每一个人都有优秀的表现才有可能获得团队的高分。“学习共同体”评比六(4)班第周加分标准:1•团队讨论发言积极有质量加分。2•课堂上每位成员均发言加分。3.一周内团队成员都有主题发言的加分。4•早间午间闲暇有序认真的加分。5•团队成员在课堂反馈表内有表扬的加分。扣分标准:1•团队课前准备不及时扣分。2•团队回家作业抄写不完整扣分。3•团队内有未做完作业或忘记带作业的同学扣分。4•早间午间闲暇忙乱,没有在规定时间活动的扣分。5.团队成员在课堂反馈表内有批评的扣分。团队名早间午间课堂表现按时作业总分(二)“学习共同体”的活动1.课前充分交流讨论课前充分交流与讨论的前提是学生富有个性、多样化的与教科书的相遇与对话,在这个基础上小组内成员间相互倾听与交流,质疑与探究,最后合作梳理发现新的阅读心得。对于精读课文,在每个人自主学习的基础上安排充裕的时间开展小组活动,交流各自的预习所得、疑惑,在组长的带领下整理出团队“已经解决的问题”和“不理解的地方”,把它们写入便签纸张贴到班级阵地“信息窗”(这主要是方便老师进行课堂的整合和调控,以因学来...