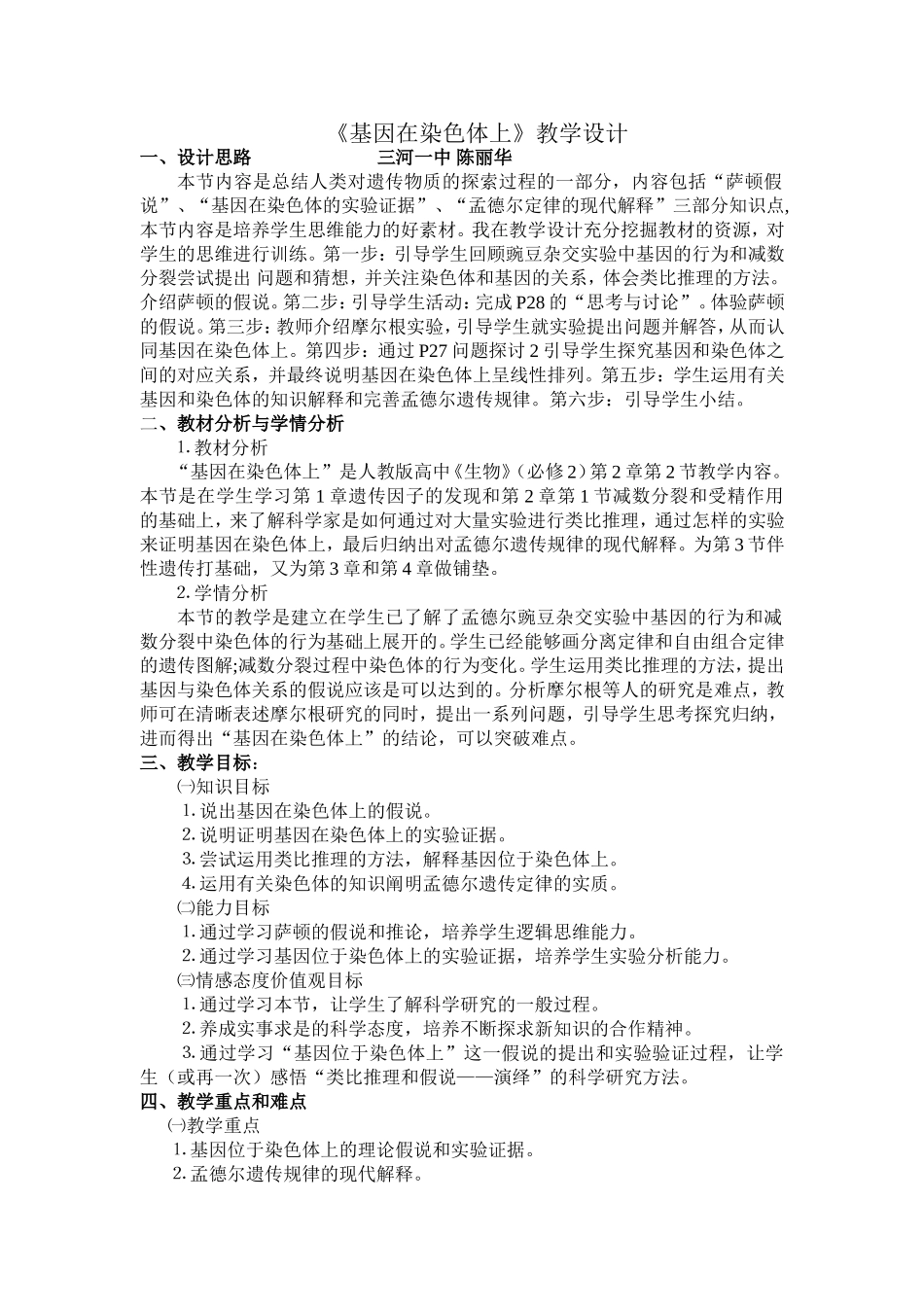

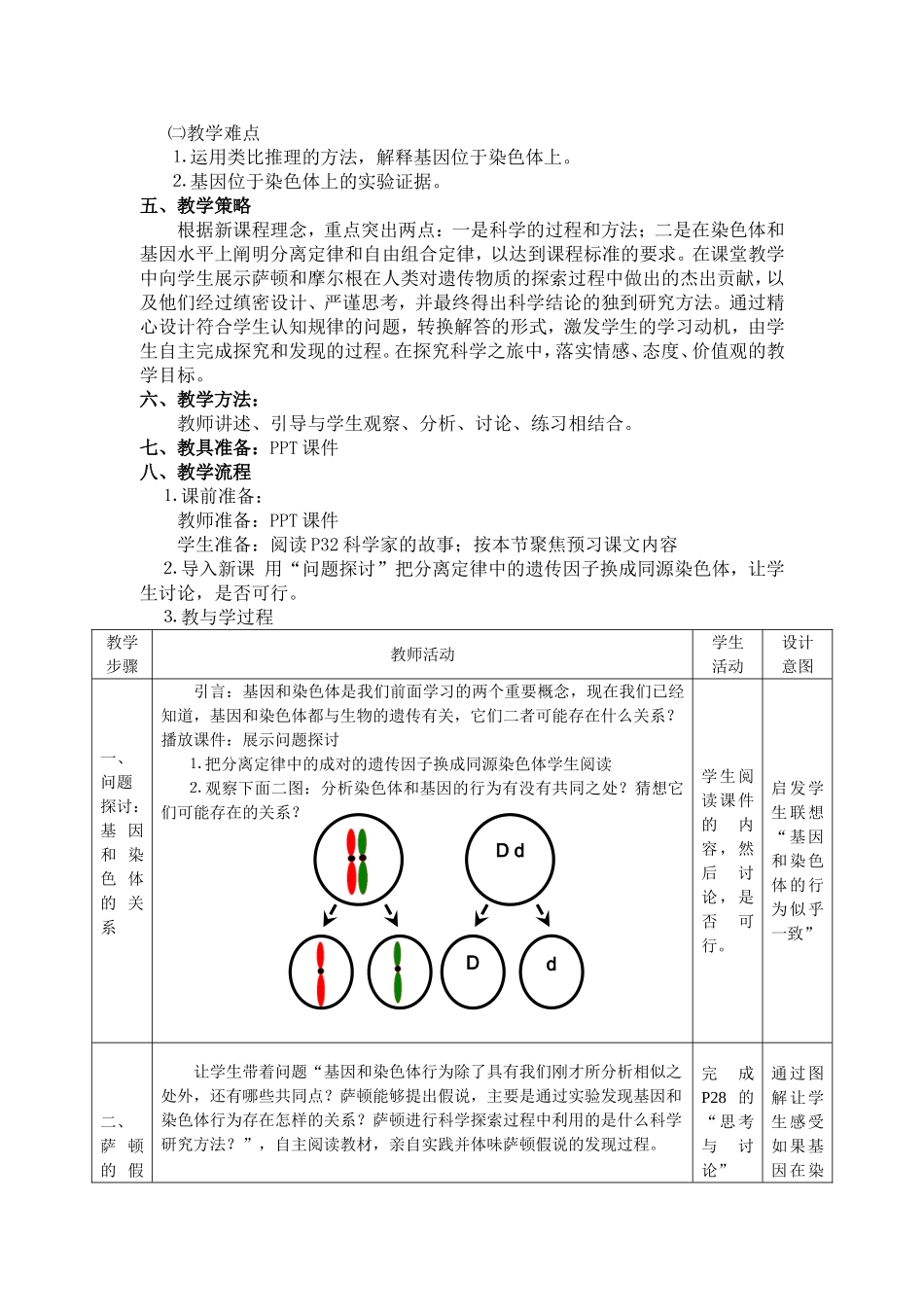

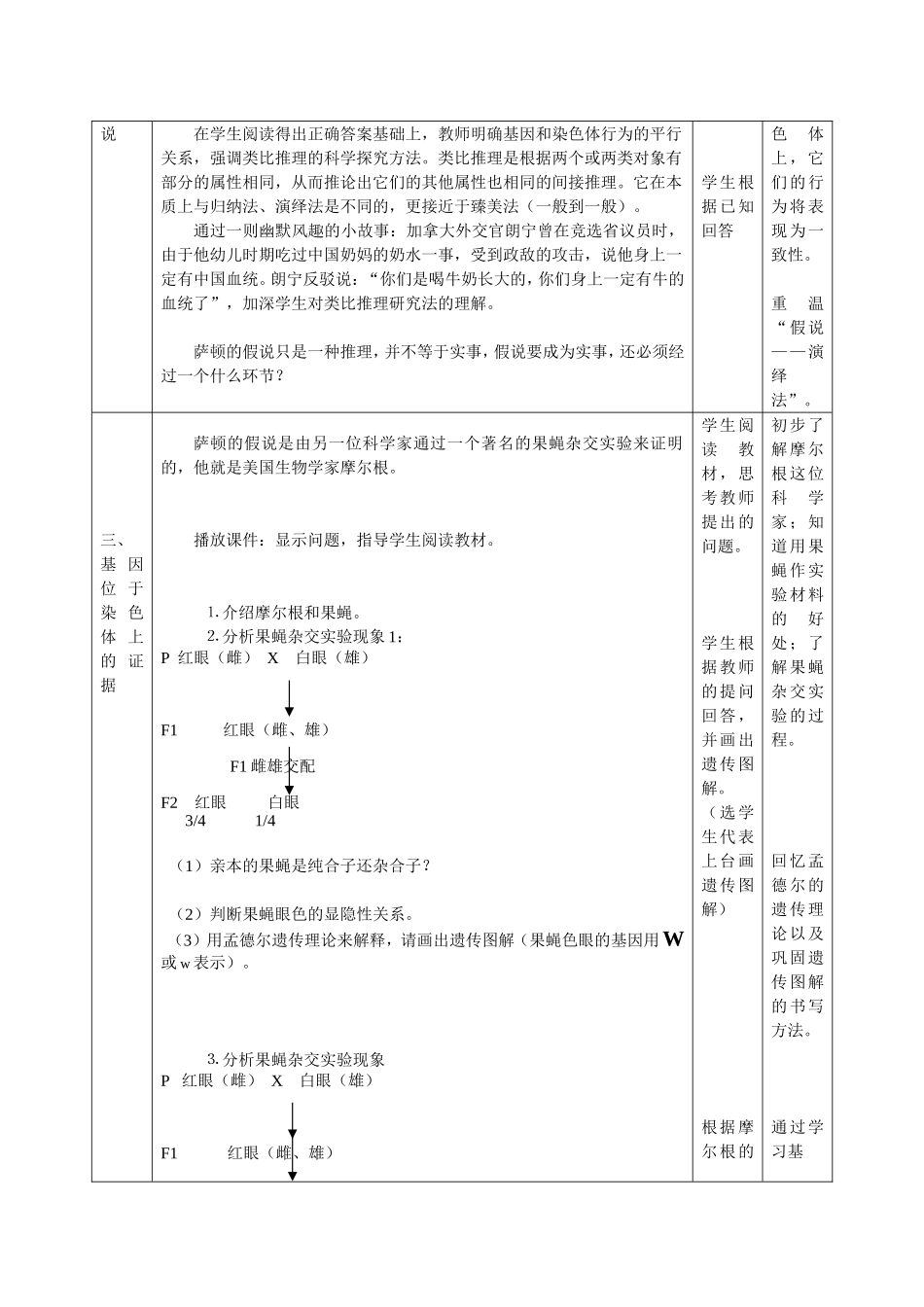

《基因在染色体上》教学设计一、设计思路三河一中陈丽华本节内容是总结人类对遗传物质的探索过程的一部分,内容包括“萨顿假说”、“基因在染色体的实验证据”、“孟德尔定律的现代解释”三部分知识点,本节内容是培养学生思维能力的好素材。我在教学设计充分挖掘教材的资源,对学生的思维进行训练。第一步:引导学生回顾豌豆杂交实验中基因的行为和减数分裂尝试提出问题和猜想,并关注染色体和基因的关系,体会类比推理的方法。介绍萨顿的假说。第二步:引导学生活动:完成P28的“思考与讨论”。体验萨顿的假说。第三步:教师介绍摩尔根实验,引导学生就实验提出问题并解答,从而认同基因在染色体上。第四步:通过P27问题探讨2引导学生探究基因和染色体之间的对应关系,并最终说明基因在染色体上呈线性排列。第五步:学生运用有关基因和染色体的知识解释和完善孟德尔遗传规律。第六步:引导学生小结。二、教材分析与学情分析⒈教材分析“基因在染色体上”是人教版高中《生物》(必修2)第2章第2节教学内容。本节是在学生学习第1章遗传因子的发现和第2章第1节减数分裂和受精作用的基础上,来了解科学家是如何通过对大量实验进行类比推理,通过怎样的实验来证明基因在染色体上,最后归纳出对孟德尔遗传规律的现代解释。为第3节伴性遗传打基础,又为第3章和第4章做铺垫。⒉学情分析本节的教学是建立在学生已了解了孟德尔豌豆杂交实验中基因的行为和减数分裂中染色体的行为基础上展开的。学生已经能够画分离定律和自由组合定律的遗传图解;减数分裂过程中染色体的行为变化。学生运用类比推理的方法,提出基因与染色体关系的假说应该是可以达到的。分析摩尔根等人的研究是难点,教师可在清晰表述摩尔根研究的同时,提出一系列问题,引导学生思考探究归纳,进而得出“基因在染色体上”的结论,可以突破难点。三、教学目标:㈠知识目标⒈说出基因在染色体上的假说。⒉说明证明基因在染色体上的实验证据。⒊尝试运用类比推理的方法,解释基因位于染色体上。⒋运用有关染色体的知识阐明孟德尔遗传定律的实质。㈡能力目标⒈通过学习萨顿的假说和推论,培养学生逻辑思维能力。⒉通过学习基因位于染色体上的实验证据,培养学生实验分析能力。㈢情感态度价值观目标⒈通过学习本节,让学生了解科学研究的一般过程。⒉养成实事求是的科学态度,培养不断探求新知识的合作精神。⒊通过学习“基因位于染色体上”这一假说的提出和实验验证过程,让学生(或再一次)感悟“类比推理和假说——演绎”的科学研究方法。四、教学重点和难点㈠教学重点⒈基因位于染色体上的理论假说和实验证据。⒉孟德尔遗传规律的现代解释。㈡教学难点⒈运用类比推理的方法,解释基因位于染色体上。⒉基因位于染色体上的实验证据。五、教学策略根据新课程理念,重点突出两点:一是科学的过程和方法;二是在染色体和基因水平上阐明分离定律和自由组合定律,以达到课程标准的要求。在课堂教学中向学生展示萨顿和摩尔根在人类对遗传物质的探索过程中做出的杰出贡献,以及他们经过缜密设计、严谨思考,并最终得出科学结论的独到研究方法。通过精心设计符合学生认知规律的问题,转换解答的形式,激发学生的学习动机,由学生自主完成探究和发现的过程。在探究科学之旅中,落实情感、态度、价值观的教学目标。六、教学方法:教师讲述、引导与学生观察、分析、讨论、练习相结合。七、教具准备:PPT课件八、教学流程⒈课前准备:教师准备:PPT课件学生准备:阅读P32科学家的故事;按本节聚焦预习课文内容⒉导入新课用“问题探讨”把分离定律中的遗传因子换成同源染色体,让学生讨论,是否可行。⒊教与学过程教学步骤教师活动学生活动设计意图一、问题探讨:基因和染色体的关系引言:基因和染色体是我们前面学习的两个重要概念,现在我们已经知道,基因和染色体都与生物的遗传有关,它们二者可能存在什么关系?播放课件:展示问题探讨⒈把分离定律中的成对的遗传因子换成同源染色体学生阅读⒉观察下面二图:分析染色体和基因的行为有没有共同之处?猜想它们可能存在的关系?学生阅读课件的内容,然后讨论,是否可行。启发学生联想“基因...