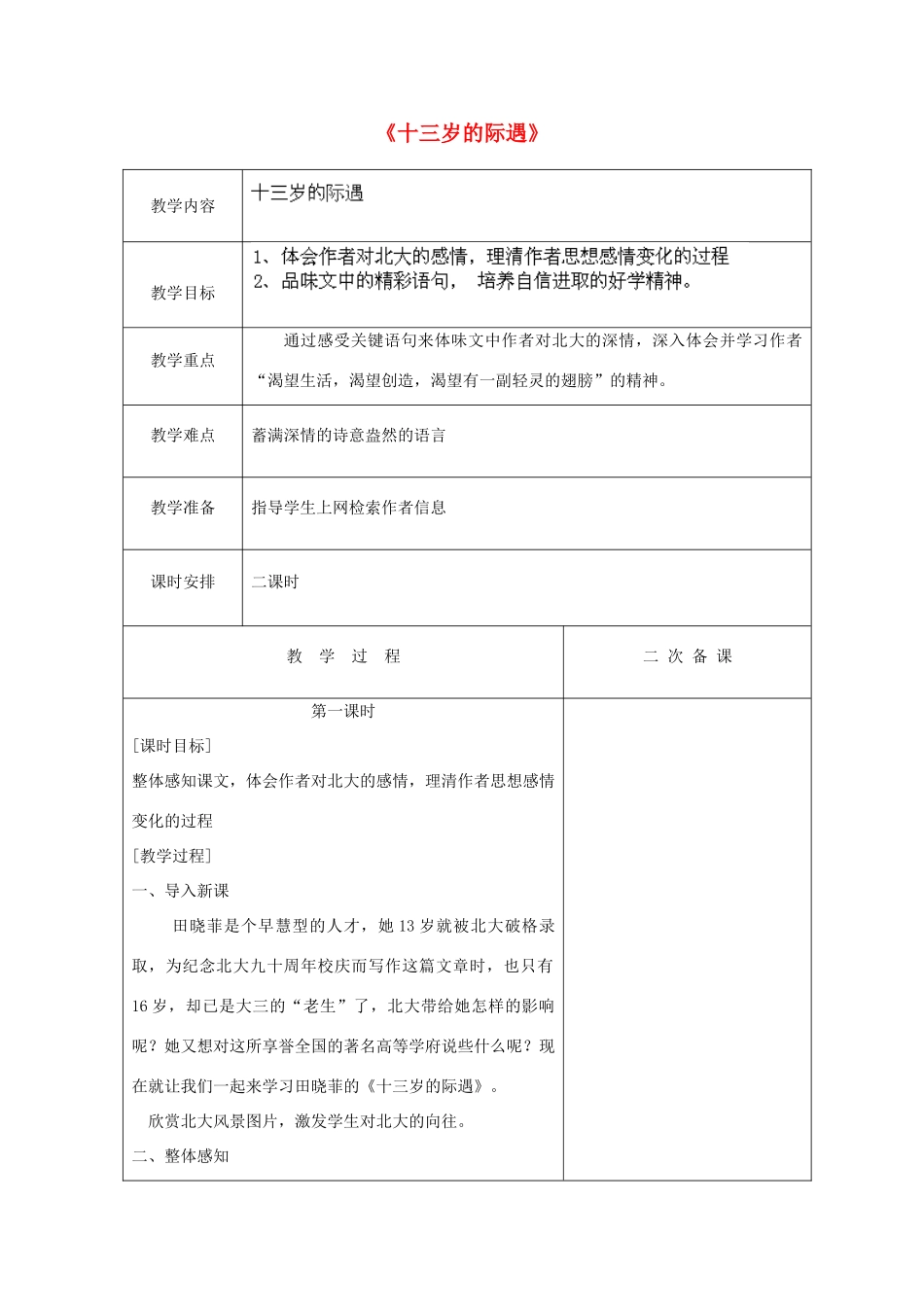

《十三岁的际遇》教学内容教学目标教学重点通过感受关键语句来体味文中作者对北大的深情,深入体会并学习作者“渴望生活,渴望创造,渴望有一副轻灵的翅膀”的精神。教学难点蓄满深情的诗意盎然的语言教学准备指导学生上网检索作者信息课时安排二课时教学过程二次备课第一课时[课时目标]整体感知课文,体会作者对北大的感情,理清作者思想感情变化的过程[教学过程]一、导入新课田晓菲是个早慧型的人才,她13岁就被北大破格录取,为纪念北大九十周年校庆而写作这篇文章时,也只有16岁,却已是大三的“老生”了,北大带给她怎样的影响呢?她又想对这所享誉全国的著名高等学府说些什么呢?现在就让我们一起来学习田晓菲的《十三岁的际遇》。欣赏北大风景图片,激发学生对北大的向往。二、整体感知1、组织学生小组合作学习课文,借助课文注释和工具书扫清字词障碍。2、自读课文,熟悉内容,了解作者及写作背景3、轻声读课文,整体把握课文内容。教学过程二次备课讨论:(1)集中注意力默读课文,想想课文若分为三部分该怎么分,为什么?第一部分(1—3):写“我”进了北大,实现了童年的梦想。第二部分(4—13):写“我”在北大三年里的学习和收获。第三部分(14-18):抒发“我”对北大的热爱之情。三个部分层次清楚,重点突出:从过去写到现在再写到未来;从初识写到进校,从校内的三年生活再写到对北大的赞美歌颂。这样分段,显得自然、合理。(2)文章分为独立的三个部分,用空行空开,那么第一部分是按什么顺序来写的?用一个词填在下列括号内:()(3)第一部分表现了作者回顾进北大两年的生活产生的哪些感受?(4)第二部分从哪些方面写去写北大的?北大的():(因为是知识的象征)北大的():同学、老师、我(因为是北大的主体)三、阅读分析第一部分自读课文时,思考:1、“我”第一次知道北大是什么时候?是怎样知道的?2、“我”十岁时,乘汽车从北大校门口经过,为什么固执地扭过头,不看呢?3、刚入校的田晓菲和两年后的她有什么变化吗?四.课堂小结。本文是一篇散文,重在抒写一种心境和情绪,字里行间流露出对北大的深情。在学习本文时,重在感受关键语句来体味文中作者蕴含的深情。五、课堂检测:见《导学案》设计教学过程二次备课第二课时[课时目标]品味文中的精彩语句,培养自信进取的好学精神[教学过程]一、默读全文,勾画词语:1、请同学们默读课文,分小组讨论:文中哪些内容或语句具体表达作者田晓菲对北大的深厚感情?用铅笔在书本上圈点批注出来。2、交流讨论二、体会本文语言优美淡雅充满诗意的特点1、朗读第8、9段,哪些语句写出了作者北大图书馆的感觉,是什幺样的感受呢?—惶恐于自己的无知,再次扣住()、感动之情。2、朗读10、11段,(1)第10段第一句话所起的作用是什么?(2)“更喜欢读北大的人”,“人”可以“读”吗?在这里“读”是什么意思?3、此文的作者又从北大的人身上读出了什么?4、佳句赏析:(1)理解“我常想,北大就是一条生命饱满的河流,它从九十年前的源头出发,------也有着代代相传的辛勤的舵手和船工”这个句子的内涵。分析:这是文中一个精彩的比喻。把北大比作“一条生命饱满的河流”,不仅写出了北大的丰富,也写出了北大精神与学术的流动;把北大的学生比作“渴望渡向美丽彼岸的船客”,把北大的老师比作“舵手与船工”,不但承接“河流”之喻,而且富有意蕴。(答案:从大建校到现在,再到未来,不管外界如何变化,北大莘莘学子都会在老师的指导下,永不停息地在知识的海洋里奋力前行。)(2)在第三部分课文中作者把自己比喻为“不系之舟”是什么意思?表达了什么情感?(仔细体味)明确:把自己比作“不系之舟”的意思是:作者是不会像永远靠在避风港湾的小船一样,而是要积极的驶向大海,去干一番大事业。这个比喻坚定无悔地表达了作者不懈进取的雄心和建功立业,报答母校的情怀。5、请再找出这样的句子读一读议一议。教学过程二次备课三、课堂小结:本文叙写了作者与北大的际遇以及自己在北大的怀抱中成长的经历,抒发了作者对北大的向往、热爱、感激和要为北大做出贡献的情意。十三岁正是一个充满渴望的年龄...