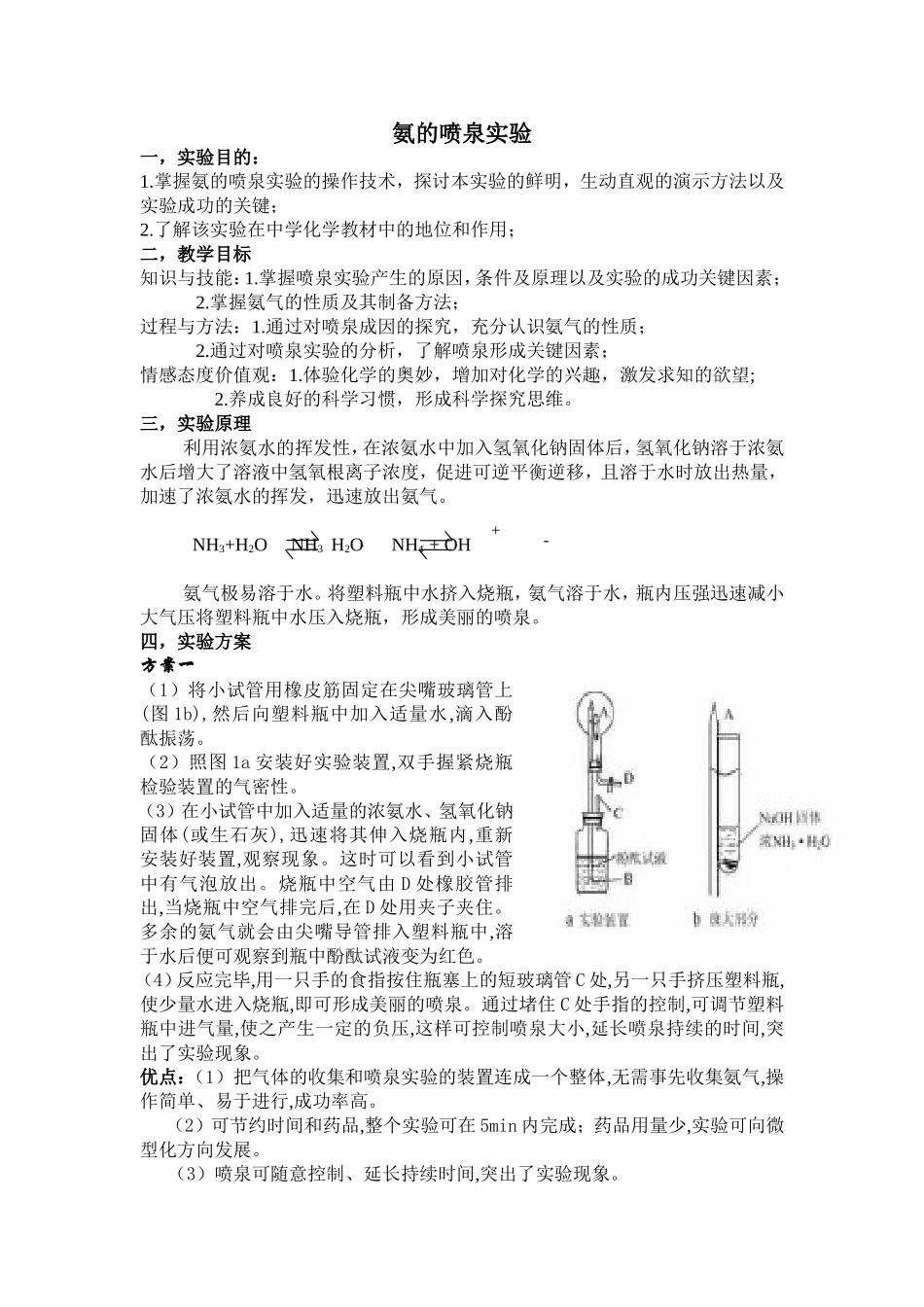

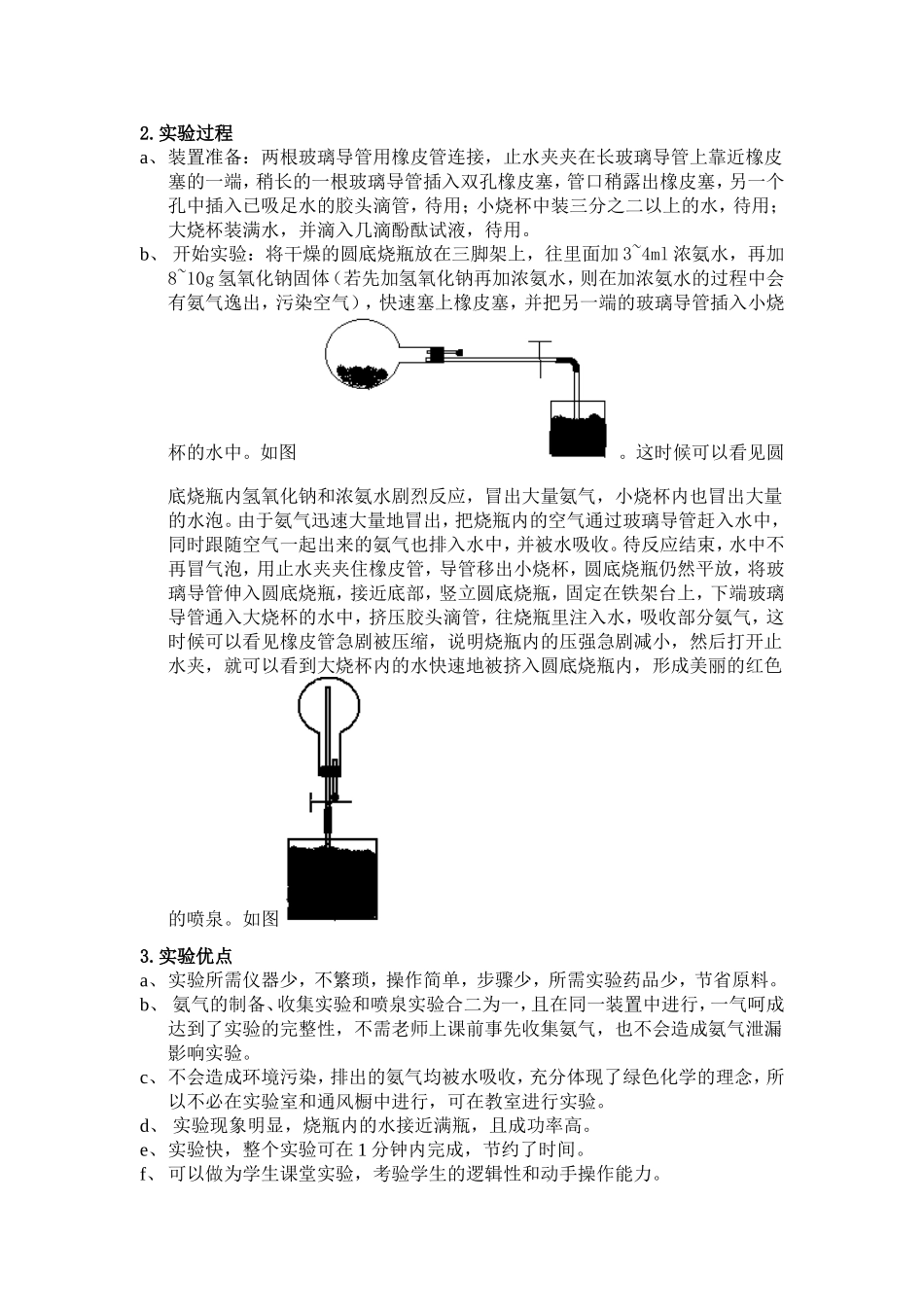

氨的喷泉实验一,实验目的:1.掌握氨的喷泉实验的操作技术,探讨本实验的鲜明,生动直观的演示方法以及实验成功的关键;2.了解该实验在中学化学教材中的地位和作用;二,教学目标知识与技能:1.掌握喷泉实验产生的原因,条件及原理以及实验的成功关键因素;2.掌握氨气的性质及其制备方法;过程与方法:1.通过对喷泉成因的探究,充分认识氨气的性质;2.通过对喷泉实验的分析,了解喷泉形成关键因素;情感态度价值观:1.体验化学的奥妙,增加对化学的兴趣,激发求知的欲望;2.养成良好的科学习惯,形成科学探究思维。三,实验原理利用浓氨水的挥发性,在浓氨水中加入氢氧化钠固体后,氢氧化钠溶于浓氨水后增大了溶液中氢氧根离子浓度,促进可逆平衡逆移,且溶于水时放出热量,加速了浓氨水的挥发,迅速放出氨气。NH3+H2ONH3H2ONH4+OH氨气极易溶于水。将塑料瓶中水挤入烧瓶,氨气溶于水,瓶内压强迅速减小大气压将塑料瓶中水压入烧瓶,形成美丽的喷泉。四,实验方案方案一(1)将小试管用橡皮筋固定在尖嘴玻璃管上(图1b),然后向塑料瓶中加入适量水,滴入酚酞振荡。(2)照图1a安装好实验装置,双手握紧烧瓶检验装置的气密性。(3)在小试管中加入适量的浓氨水、氢氧化钠固体(或生石灰),迅速将其伸入烧瓶内,重新安装好装置,观察现象。这时可以看到小试管中有气泡放出。烧瓶中空气由D处橡胶管排出,当烧瓶中空气排完后,在D处用夹子夹住。多余的氨气就会由尖嘴导管排入塑料瓶中,溶于水后便可观察到瓶中酚酞试液变为红色。(4)反应完毕,用一只手的食指按住瓶塞上的短玻璃管C处,另一只手挤压塑料瓶,使少量水进入烧瓶,即可形成美丽的喷泉。通过堵住C处手指的控制,可调节塑料瓶中进气量,使之产生一定的负压,这样可控制喷泉大小,延长喷泉持续的时间,突出了实验现象。优点:(1)把气体的收集和喷泉实验的装置连成一个整体,无需事先收集氨气,操作简单、易于进行,成功率高。(2)可节约时间和药品,整个实验可在5min内完成;药品用量少,实验可向微型化方向发展。(3)喷泉可随意控制、延长持续时间,突出了实验现象。+-·注意事项:(1)所加药品的量需根据烧瓶的大小适当调节。(2)药品的加入要迅速,避免生成的氨气大量外逸,污染教学环境。方案二:将课本中由氢氧化钙和氯化氨两种物质混合加热制取氨气,改为用浓氨水,不需要加热,利用其挥发性,得到氨气。利用5mL一次性注射器吸入浓氨水,可作氨的喷泉实验好几次。1、实验用品:铁架台、圆底烧瓶、烧杯、尖嘴导管、玻璃管、橡皮管、5mL注射器、一次性输液管插头、止水夹;水、浓氨水、酚酞试液。2、实验装置图(见图4)①一次性输液管插头②、⑥、⑦止水夹③水④5mL注射器⑤浓氨水图43、实验操作步骤(1)装置准备好后,在烧杯中加入适量水,并滴入酚酞试液。(2)在止水夹⑥的胶管上套上空注射器,关上止水夹②、⑦,打开止水夹⑥,往外抽动活塞至5mL刻度线处,关止水夹⑥,取下注射器推出空气,然后再套上,这样反复十来次。(3)接着套上装有5mL浓氨水的注射器,打开止水夹⑥,将浓氨水推入。(4)稍后关上止水夹⑥,再打开止水夹②,将水推入,接着,打开止水夹⑦,一会儿就可看到美丽的红色喷泉。(5)实验完毕后,若取下两个注射器,打开止水夹⑥、②,烧瓶中的液体会自动流出(用另一烧杯接住)。(6)再装上注射器,重复上述操作,可做几次氨的喷泉演示。4、实验优点(1)氨水用量少。(2)减少了加热制氨气所需的时间,避免了在加热条件下强碱对试管的破坏。(3)减少了氨气的污染。5、注意事项由于在步骤(2)中产生了负压,故在步骤(4)中关闭止水夹⑥之前,要消除负压,否则容易使学生误认为(2)中产生的负压形成的喷泉。方案三1.实验仪器和药品干燥的250ml圆底烧瓶一个、相配的双孔橡皮塞一个、两根长玻璃导管(至少有一根比圆底烧瓶长)、一根橡皮管、一个止水夹、一个胶头滴管、一个小烧杯、一个大烧杯、一个三脚架、一个铁架台、酚酞试液、氢氧化钠固体、18%~25%的浓氨水。2.实验过程a、装置准备:两根玻璃导管用橡皮管连接,止水夹夹在长玻璃导管上靠近橡皮塞的一端,稍长的一根玻璃导管插入双孔橡皮塞,管口稍露出橡皮塞,另一个孔中插入已吸足水的胶头滴管,...