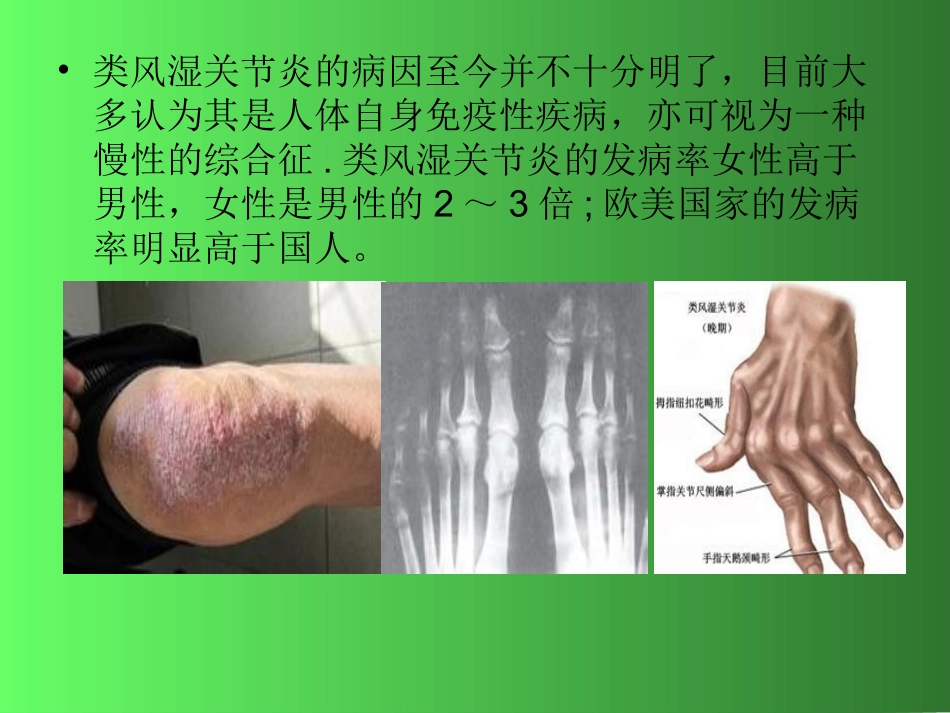

类风湿性关节炎定义:是一种以慢性侵蚀性关节炎为特征的全身性自身免疫病。表现为外周关节的非特异性炎症,此时患病关节及其周围组织呈现进行性破坏,滑膜炎持久反复发作,可导致关节内软骨和骨的破坏,关节功能障碍,甚至残废。血管炎病变累及全身各个器官,故本病又称为类风湿病。•类风湿关节炎的病因至今并不十分明了,目前大多认为其是人体自身免疫性疾病,亦可视为一种慢性的综合征.类风湿关节炎的发病率女性高于男性,女性是男性的2~3倍;欧美国家的发病率明显高于国人。病因•(一)细菌因素•(二)病毒因素:RA与病毒•(三)遗传因素•(四)性激素寒冷,潮湿,疲劳,营养不良,创伤,精神因素等,常为本病的诱发因素,但多数患者前常无明显诱因可查。发病机制发病机理尚未完全明确,认为RA是一种自身免疫性疾病已被普遍承认,具有HLA-DR4和DW4型抗原者,对外界环境条件,病毒,细菌,神经精神及内分泌因素的刺激具有较高的敏感性,当侵袭机体时,改变了HLA的抗原决定簇,使具有HLA的有核细胞成为免疫抑制的靶子,由于HLA基因产生可携带T细胞抗原受体和免疫相关抗原的特性,当外界刺激因子被巨噬细胞识别时,便产生T细胞激活及一系列免疫介质的释放,因而产生免疫反应。•.关节病变-----滑膜的改变、肉芽肿形成、关节软骨及软骨下骨的改变。---由于关节内长期反复积液,致关节囊及其周围韧带受到牵拉而延长松弛,再加上关节面和骨端的破坏,使关节间隙变窄,使关节韧带更为松弛,由于关节炎症及软骨面破坏,病人因疼痛常处于强迫体位,关节周围的肌肉发生保护性痉挛,关节周围的肌肉,肌腱,韧带和筋膜也受到病变侵犯而粘连,甚至断裂,最后导致关节脱位或畸形位骨性强直。•关节外表现-----类风湿性皮下结节、肌腱及腱鞘,滑囊炎症。•类风湿因子(RF)是一种抗变性IgG的自身抗体,通常为IgM类,多出现于类风湿关节炎患者血清或滑膜液。约90%类风湿关节炎(RA)患者的RF呈阳性。•IgA-RF与骨质破坏有关,早期IgA-RF升高常提示病情严重,预后不良;IgE-RF升高时,已属病情晚期。•某些自身免疫病,如冷球蛋白血证、进行性全身性硬化症、干燥综合症、SLE等患者都有较高的阳性率;一些其他疾病如血管炎、肝病、慢性感染也可出现RF。•RF在类风湿性关节炎患者中的检出率很高,RF阳性支持早期RA的倾向性诊断,如对年轻女性应进行RA和风湿热间的鉴别;而对非活动期RA的诊断,需参考病史。但RF也象ANA一样,并不是RA独有的特异性抗体。•在SLE病人均有50%RF阳性,在其他结缔组织病如SS、硬皮病、慢性活动性肝炎及老年人中均可有不同程度的阳性率。检查•抗透明质酸酶•免疫球蛋白检查(IgM,IgG)•抗核抗体测定•血沉•类风湿因子•血红蛋白四肢的骨和关节平片病理切片•1、滑膜:在急性关节炎的早期会导致滑膜增厚,充血和水肿,同时也会导致绒毛增生。在这一期间,血管翳(肉芽组织)开始从关节软骨边缘逐渐覆盖关节软骨,并会腐蚀骨质,导致滑液增多、变得稀薄、混浊,到晚期会出现血管翳机化,形成厚的纤维组织,最终也就会导致关节纤维性强直。•2、关节软骨:关节会被多种酶(胶原酶,蛋白酶、弹性蛋白酶)腐蚀而变得粗糙、变薄,然后会导致局限性坏死。这种现象与骨关节恰恰相反,这种疾病首先侵犯不负重的部分,然后并可继发增生性改变。•3、关节囊:在晚期,由于水肿和纤维化而增厚所导致的。•1.血细胞沉降率大多数患者血细胞沉降率增快,尤其是在急性期。•2.血红蛋白含量略低于正常,晚期病例则可出现轻度贫血,血红蛋白含量大多在8~10g之间。•3.抗链球菌溶血素O(ASO),类风湿因子(RF)典型的类风湿患者可以出现抗链球菌溶血素O试验阳性,类风湿因子多为阳性。•4.免疫球蛋白检查(IgM,IgG)大约70%的类风湿患者可以出现IgM异常,IgG多为阳性。X线检查•(1)软组织肿胀:显示关节囊阴影增大。•(2)关节间隙变窄:由于软骨受累及缺损所致。•(3)关节周围骨质疏松:显示关节周围骨质中的骨小梁减少,萎缩及变细。(RF)阳性就是(RA)吗?•1、成人RA患者中约75%阳性(IgM-RF)。•2、正常人接种或输血后亦可出现暂时性RF(+)。•3、正常人群中尤其是高龄者也可有5%呈阳性...