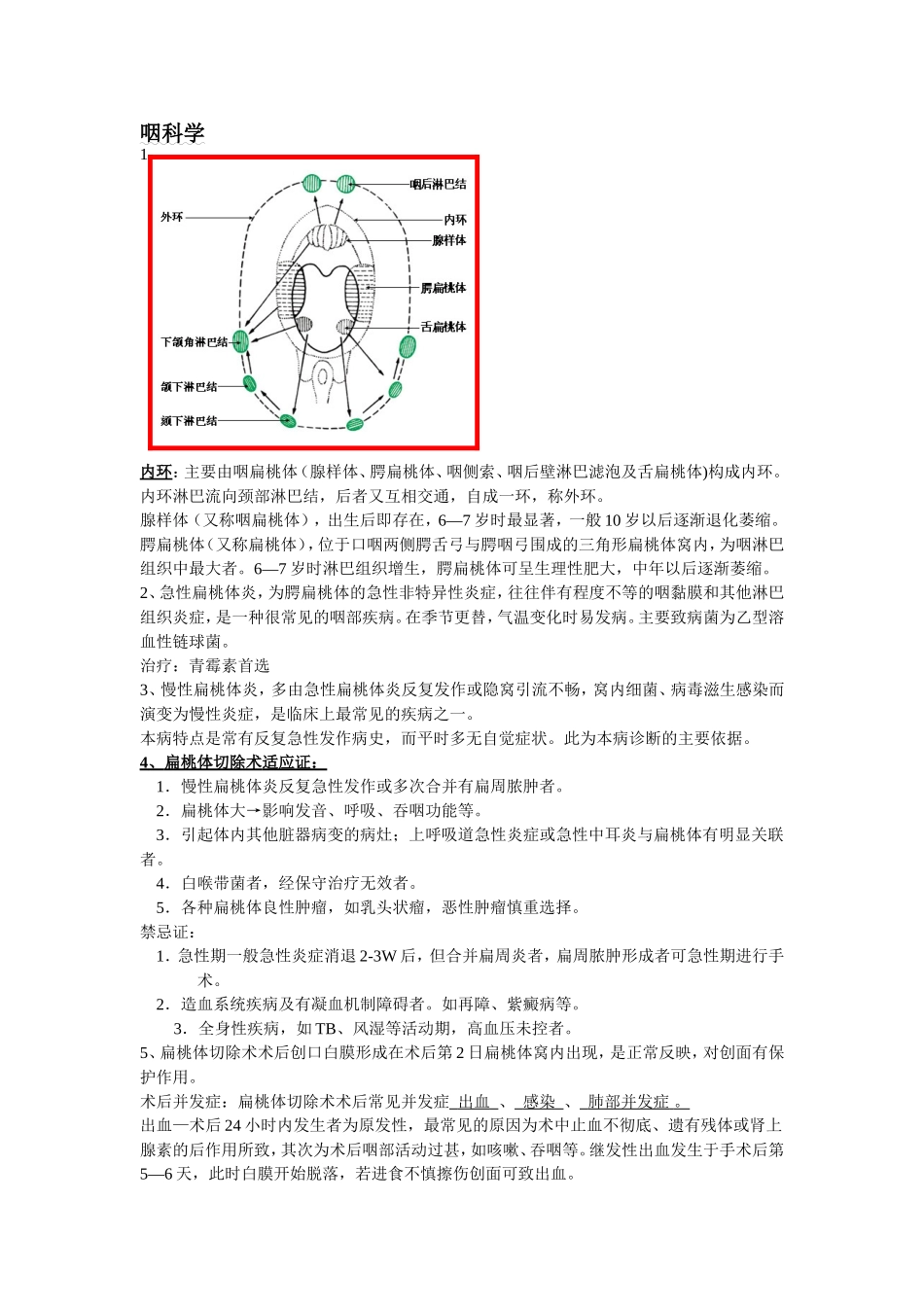

咽科学1内环:主要由咽扁桃体(腺样体、腭扁桃体、咽侧索、咽后壁淋巴滤泡及舌扁桃体)构成内环。内环淋巴流向颈部淋巴结,后者又互相交通,自成一环,称外环。腺样体(又称咽扁桃体),出生后即存在,6—7岁时最显著,一般10岁以后逐渐退化萎缩。腭扁桃体(又称扁桃体),位于口咽两侧腭舌弓与腭咽弓围成的三角形扁桃体窝内,为咽淋巴组织中最大者。6—7岁时淋巴组织增生,腭扁桃体可呈生理性肥大,中年以后逐渐萎缩。2、急性扁桃体炎,为腭扁桃体的急性非特异性炎症,往往伴有程度不等的咽黏膜和其他淋巴组织炎症,是一种很常见的咽部疾病。在季节更替,气温变化时易发病。主要致病菌为乙型溶血性链球菌。治疗:青霉素首选3、慢性扁桃体炎,多由急性扁桃体炎反复发作或隐窝引流不畅,窝内细菌、病毒滋生感染而演变为慢性炎症,是临床上最常见的疾病之一。本病特点是常有反复急性发作病史,而平时多无自觉症状。此为本病诊断的主要依据。4、扁桃体切除术适应证:1.慢性扁桃体炎反复急性发作或多次合并有扁周脓肿者。2.扁桃体大→影响发音、呼吸、吞咽功能等。3.引起体内其他脏器病变的病灶;上呼吸道急性炎症或急性中耳炎与扁桃体有明显关联者。4.白喉带菌者,经保守治疗无效者。5.各种扁桃体良性肿瘤,如乳头状瘤,恶性肿瘤慎重选择。禁忌证:1.急性期一般急性炎症消退2-3W后,但合并扁周炎者,扁周脓肿形成者可急性期进行手术。2.造血系统疾病及有凝血机制障碍者。如再障、紫癜病等。3.全身性疾病,如TB、风湿等活动期,高血压未控者。5、扁桃体切除术术后创口白膜形成在术后第2日扁桃体窝内出现,是正常反映,对创面有保护作用。术后并发症:扁桃体切除术术后常见并发症出血、感染、肺部并发症。出血—术后24小时内发生者为原发性,最常见的原因为术中止血不彻底、遗有残体或肾上腺素的后作用所致,其次为术后咽部活动过甚,如咳嗽、吞咽等。继发性出血发生于手术后第5—6天,此时白膜开始脱落,若进食不慎擦伤创面可致出血。6、腺样体又称咽扁桃体、增殖体。在儿童出生后就存在,6—7岁最为显著,10岁以后逐渐萎缩,到成人基本消失。扁桃体周脓肿(案例分析)扁桃体周围隙内的化脓性炎症。早期形成蜂窝织炎(称扁桃体周围炎),继之形成脓肿。临床表现:急性扁桃体炎3~4天后,发热仍持续或加重,一侧咽痛加重,可向同侧耳部放射,进而出现吞咽困难、张口受限等症状。需考虑扁桃体周围炎及扁桃体周围脓肿形成。诊断:超声诊断有助于鉴别扁桃体周炎和扁桃体周脓肿;穿刺抽脓可确诊。治疗:1.脓肿形成前的处理按急性扁桃体炎处理。足量抗生素及适量糖皮质激素控制炎症,对症处理。2.脓肿形成后的处理穿刺抽脓,切开排脓。确诊后,在抗生素的有效控制下,病侧扁桃体切除术,对多次脓肿发作者,应在炎症消退2周后,将其切除。7、鼻咽纤维血管瘤,为鼻咽部最常见的良性肿瘤,又称“男性、青春期、出血性、鼻咽血管纤维瘤”,常发生于10~25岁男性青年,瘤中含有丰富血管,易出血,25岁以后可停止生长,发病病因不明。富含有血管,且血管壁薄,缺乏弹性,损伤后不易收缩,故常引起出血,一般不作活检。最后确诊有赖于术后病理检查。8、鼻咽癌,病因学:1.遗传因素有种族及家族聚集倾向。2.病毒因素EB病毒,并不是唯一致病因素。3.环境因素环境中镍含量高。4.微量元素维生素A缺乏和性激素失调。以低分化鳞癌最为多见,高分化鳞癌、腺癌、泡状核细胞癌较少见。好发部位:咽隐窝。治疗:以放疗为首选。鼻科学1、外鼻的静脉主要由内眦静脉和面静脉汇入颈内静脉,内眦静脉又可经过眼上、下静脉与海绵窦想通。面部静脉无瓣膜,血液可双向流动,鼻部皮肤感染可造成致命的海绵窦血栓性静脉炎,临床上将鼻根部与上唇三角形区域称为“危险三角区”。2、窦口鼻道复合体(ostiomeatalcomplex,OMC)即以筛隐窝(ethmoidinfundibulum)为中心的解剖结构,包括中鼻甲、钩突、筛泡、半月裂,以及额窦、前组筛窦和上颌窦的自然开口等解剖结构。1、利特尔区:鼻腭动脉、筛前动脉、筛后动脉、上唇动脉和腭大动脉,在鼻中隔前下部的粘膜下交互吻合,形成动脉丛,称之为利特尔动脉丛,是临床...