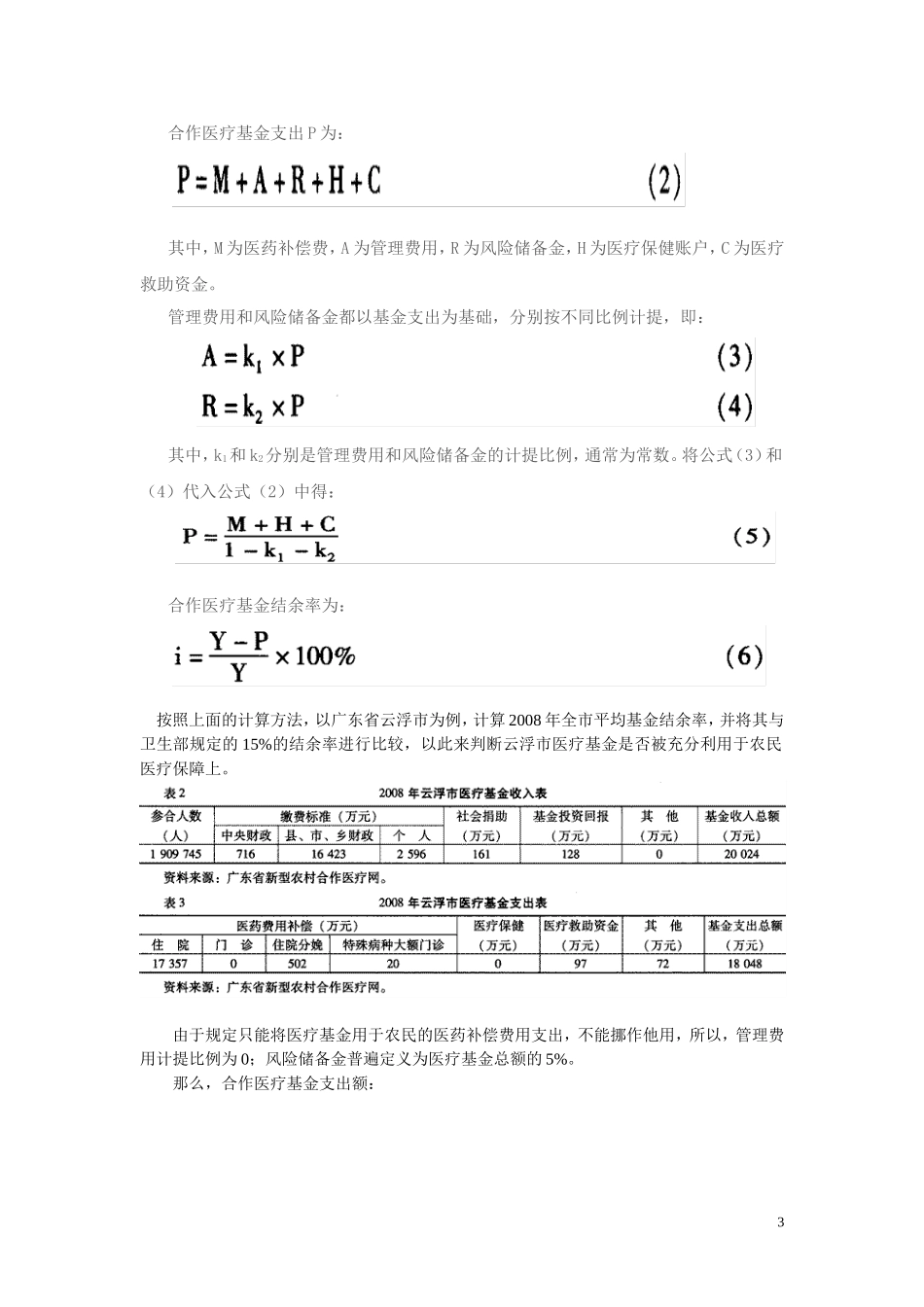

我国新型农村合作医疗制度改革研究2010-7-9摘要:我国农村最主要的医疗保障形式——新型农村合作医疗制度实施的好与坏直接关系到能否真正实现人民安康、社会稳定与和谐。但是,由于新型农村合作医疗制度的管理技术和风险管控技术差强人意,致使目前农村的医疗保障水平尚不能满足所有农民的医疗需求。本文运用精算原理、风险管理理论和经济学原理,着重分析了医疗基金结余问题、道德风险问题和多模式医疗服务供给问题,同时借鉴国外优秀的农村医疗经验,最终得出我国新型农村合作医疗应该从二次补偿、社会范围募集资金、改自愿原则为半强制原则和鼓励商业保险积极参与其中等方面进行改革和完善的结论。关键词:新型农村,合作医疗制度,医疗基金,结余率,道德风险追溯我国农村合作医疗制度的发展历程,从合作医疗制度的诞生,到传统农村合作医疗的发展,最终到现在的新型农村合作医疗(以下简称“新农合”)制度的形成,我们不难发现,在建立社会主义市场经济体制的改革中,历经50多年的合作医疗制度至今仍面临着严峻的挑战和不可多得的发展机遇。特别地,作为合作医疗高级形式的“新农合”制度在当下农村,乃至整个中国都有着重要的现实意义,它关系到中国社会的稳定、人民的安康和人民利益的实现。一、“新农合”发展中存在的问题从2003年开始试点到2008年,“新农合”制度已全面覆盖我国农村地区,2009年第一季度参合人数已达到8.3亿。这一制度的建立,使农村居民医疗负担得到减轻,卫生服务利用率得到提高,农民因病致贫、因病返贫的状况得到缓解。但是制度的实施中还存有很多不足之处,主要有以下几点:1.医疗基金结余率略高开展“新农合”的前3年由于工作刚刚开展,各方面管理体制不甚完善,因此,全国各地平均基金结余率波动比较大,平均基金结余率达到26.58%;随着工作的不断深入,2007年和2008年出现了平均基金结余率逐渐降低的趋势,但也均高于相关部门规定的“基金结余率不超过15%”的标准。这反映了存在逐渐减少基金结余的趋势和合理范围内减低的可能,但由于开展“新农合”时间较短、工作开展初期担心基金超支、制定补偿方案偏紧等原因,致使很多地区医疗基金结余率仍居高不下,以至于很难提高该地区农民的受益面和受益率。以辽宁省灯塔市为例,截至2008年底,全市共有34.6万农民参加了“新农合”,占全市常住人口的100%;共筹集“新农合”基金2898万元,支出“新农合”基金1719万元,“新农合”基金结余1179万元,当年基金结余率40.7%,医疗基金的使用非常不充分。2.道德风险与逆选择仍面临巨大挑战随着“新农合”工作的进行,逐渐显现的一个非常严重问题是:道德风险引发医疗基金压力。道德风险的持续存在与扩张对“新农合”基金形成越来越大的压力,使其最终成为“新农合”持续运行的一个微观障碍。当合作医疗需求方参合后,通常认为风险费用已转移给合作医疗管理方,从而增加对医疗服务的使用;甚至某些需求方品行不端,为了获取赔款故意制造医疗事件,增加了赔偿的机会;而医疗服务提供方也故意诱导需求方扩大医疗需求和索要过高的医药价格,以上道德风险都影响了合作医疗运行机制的有效性[1]。另外,我国“新农合”政策主张“投保自愿”的原则,但是从保险学风险管理的角度来考虑,这无疑会造成过多次标准体按普通费率投保,甚至还会发生拒保体参保的情况。因此,过多的逆选择行为使风险分散不足,无法满足大数法则的要求,最终造成“新农合”偿付能力不足、损害被保险人利益的后果。3.单一医疗供给模式不能满足各地区农民的医疗需求在表1中,通过对东部、中部和西部地区“新农合”参合情况的比较,我们可以发现不1同地域面临的情况是不同的。由于东部经济发展水平较高,因此2007年东部“新农合”工作的各项指标均位于全国之首,特别是在参合人数、补偿受益人次、年度筹资总额和人均筹资四个方面。值得一提的是,东部人均70.2元的筹资额比全国人均58.9元的筹资水平高出11.3元。相比之下,西部和中部在以上四个方面都要低一些。以西部为例,其人均筹资水平为51.9元,比全国人均筹资水平58.9元还要低7元,在当前的医疗水平下,人均50元左右的合作医疗筹资只能解决...