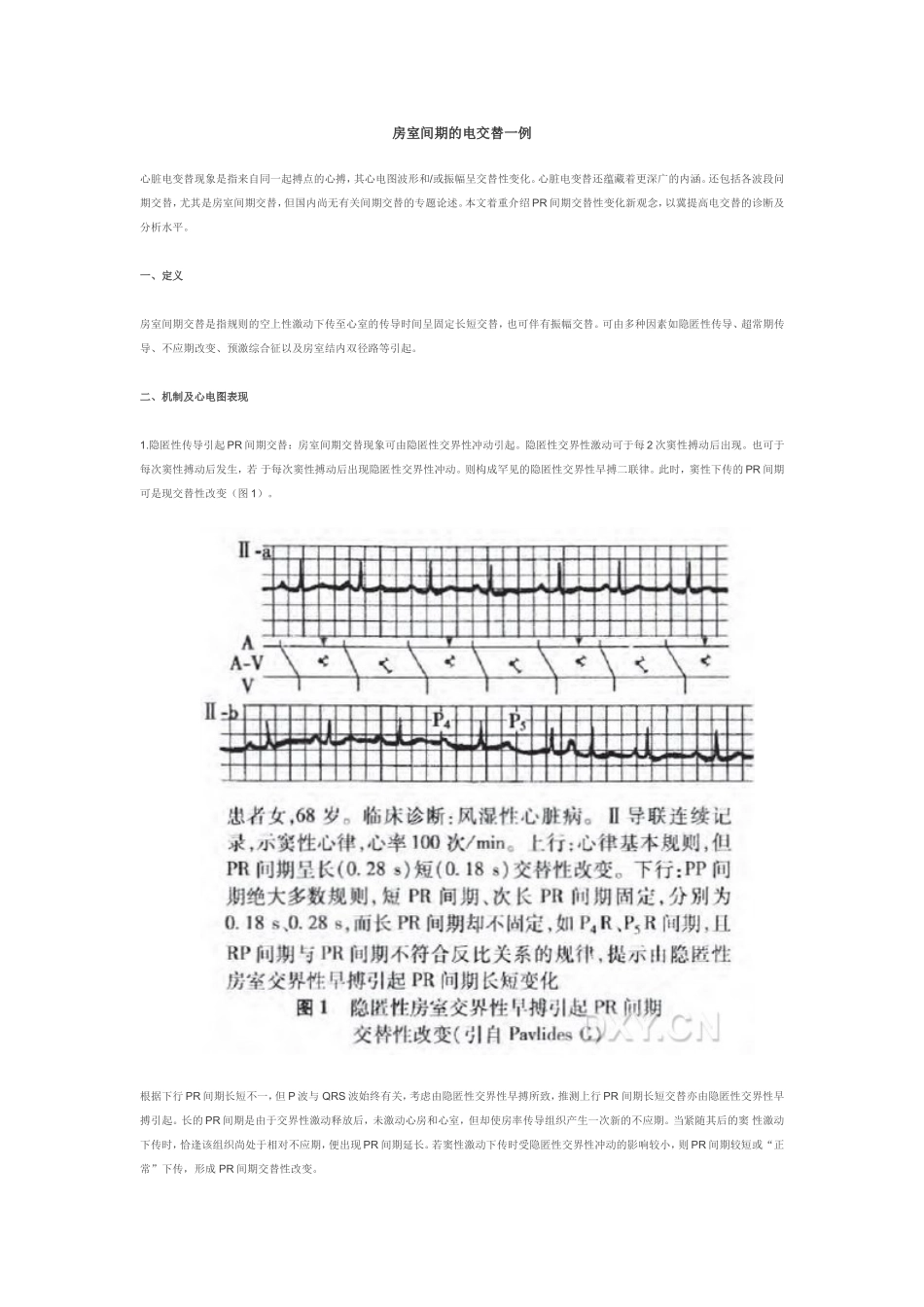

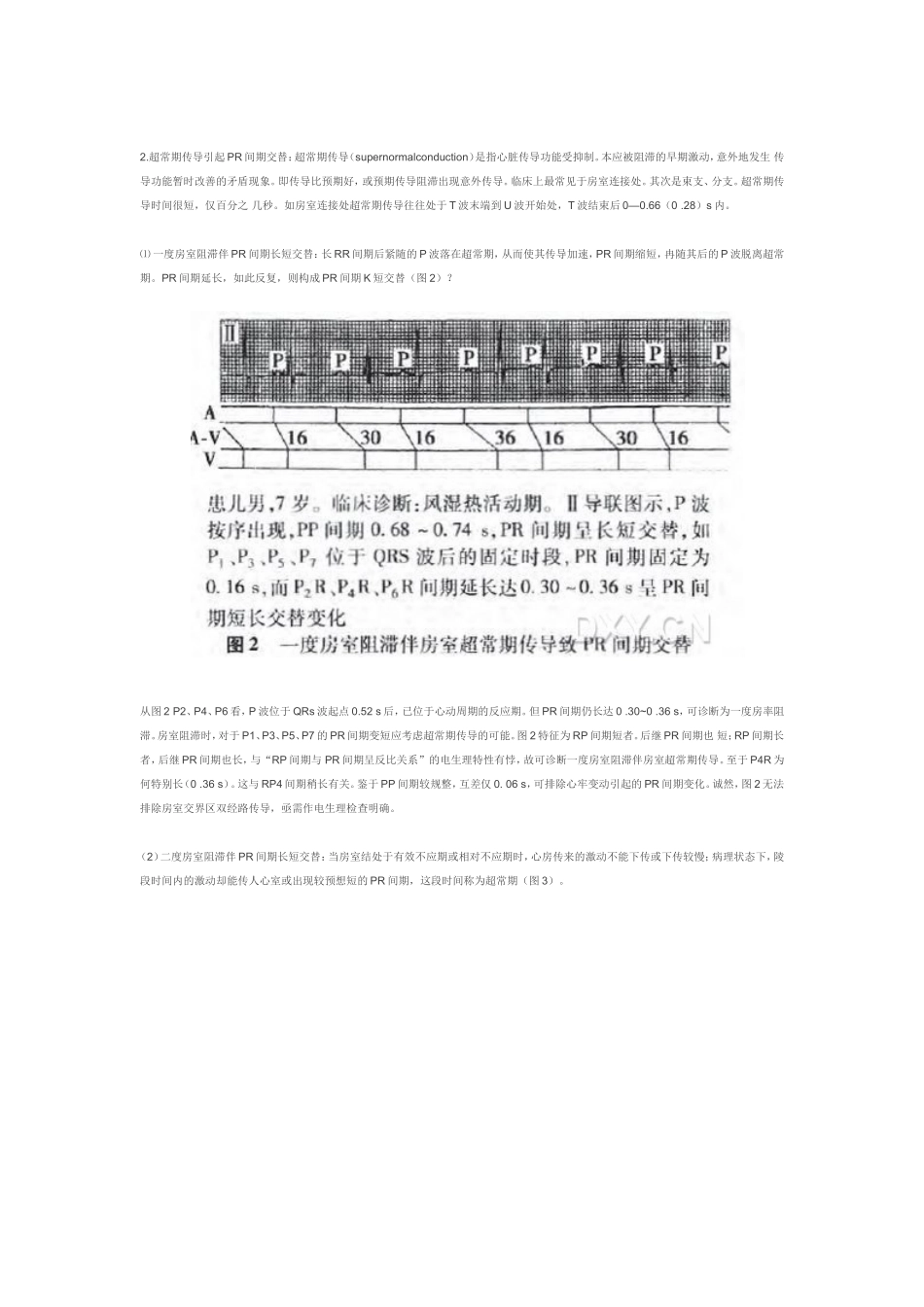

房室间期的电交替一例心脏电变替现象是指来自同一起搏点的心搏,其心电图波形和/或振幅呈交替性变化。心脏电变替还蕴藏着更深广的内涵。还包括各波段问期交替,尤其是房室间期交替,但国内尚无有关间期交替的专题论述。本文着重介绍PR间期交替性变化新观念,以冀提高电交替的诊断及分析水平。一、定义房室间期交替是指规则的空上性激动下传至心室的传导时间呈固定长短交替,也可伴有振幅交替。可由多种因素如隐匿性传导、超常期传导、不应期改变、预激综合征以及房室结内双径路等引起。二、机制及心电图表现1.隐匿性传导引起PR间期交替:房室间期交替现象可由隐匿性交界性冲动引起。隐匿性交界性激动可于每2次窦性搏动后出现。也可于每次窦性搏动后发生,若于每次窦性搏动后出现隐匿性交界性冲动。则构成罕见的隐匿性交界性早搏二联律。此时,窦性下传的PR间期可是现交替性改变(图1)。根据下行PR间期长短不一,但P波与QRS波始终有关,考虑由隐匿性交界性早搏所致,推测上行PR间期长短交替亦由隐匿性交界性早搏引起。长的PR间期是由于交界性激动释放后,未激动心房和心室,但却使房率传导组织产生一次新的不应期。当紧随其后的窦性激动下传时,恰逢该组织尚处于相对不应期,便出现PR间期延长。若窦性激动下传时受隐匿性交界性冲动的影响较小,则PR间期较短或“正常”下传,形成PR间期交替性改变。2.超常期传导引起PR间期交替:超常期传导(supernormalconduction)是指心脏传导功能受抑制。本应被阻滞的早期激动,意外地发生传导功能暂时改善的矛盾现象。即传导比预期好,或预期传导阻滞出现意外传导。临床上最常见于房室连接处。其次是束支、分支。超常期传导时间很短,仅百分之几秒。如房室连接处超常期传导往往处于T波末端到U波开始处,T波结束后0—0.66(0.28)s内。⑴一度房室阻滞伴PR间期长短交替:长RR间期后紧随的P波落在超常期,从而使其传导加速,PR间期缩短,冉随其后的P波脱离超常期。PR间期延长,如此反复,则构成PR间期K短交替(图2)?从图2P2、P4、P6看,P波位于QRs波起点0.52s后,已位于心动周期的反应期。但PR间期仍长达0.30~0.36s,可诊断为一度房率阻滞。房室阻滞时,对于P1、P3、P5、P7的PR间期变短应考虑超常期传导的可能。图2特征为RP间期短者。后继PR间期也短;RP间期长者,后继PR间期也长,与“RP间期与PR间期呈反比关系”的电生理特性有悖,故可诊断一度房室阻滞伴房室超常期传导。至于P4R为何特别长(0.36s)。这与RP4间期稍长有关。鉴于PP间期较规整,互差仅0.06s,可排除心牢变动引起的PR间期变化。诚然,图2无法排除房室交界区双经路传导,亟需作电生理检查明确。(2)二度房室阻滞伴PR间期长短交替:当房室结处于有效不应期或相对不应期时,心房传来的激动不能下传或下传较慢;病理状态下,陵段时间内的激动却能传人心室或出现较预想短的PR间期,这段时间称为超常期(图3)。电生理研究中,当激动落在心脏传导组织的绝对不应期转变为相对不应期的过渡阶段(临界相)时最易发生隐匿性传导。此隐匿性传导不但可产生新的不应期,且由于新的相对不应期与不应期之问存在传导的超常期,使下一次窦性或异位冲动传导适逢传导的超常期。可发生超常期传导,从而促进传导加速,PR间期缩短,反复不已,形成PR间期长、短交替变化。健康者心脏传导超常期仅见于心脏传导阻滞者。超常期传导本身并不引起特殊症状,但出现超常传导是心脏病变的一种征象。3.房室束支、分支阻滞引起房室间期电交替:房室传导左束支粗而短,由双侧冠状动脉分支供血,不易发生传导阻滞;右束支细长,由右冠状动脉分支供血,且不应期较左束支长,故传导阻滞比左束支多见。同样左前分支较细长,仅由左冠状动脉前降支的穿隔支供血;而左后分支较粗短。有如左束支主于直接延续,且由前降支第2、3前穿支及右冠状动脉第3、4穿支双重供血,一般不易因缺血受损。一旦发生阻滞临床意义较大,则较易发展为三分支阻滞。通常,通过左束支的传导时间比右束支略快0.01s,左后分支的传导亦比左前分支快。PR间期包括激动通过心房、房室结、房室束、束支、分支和浦肯野纤维至QRs波前的所有传导时间。故当...