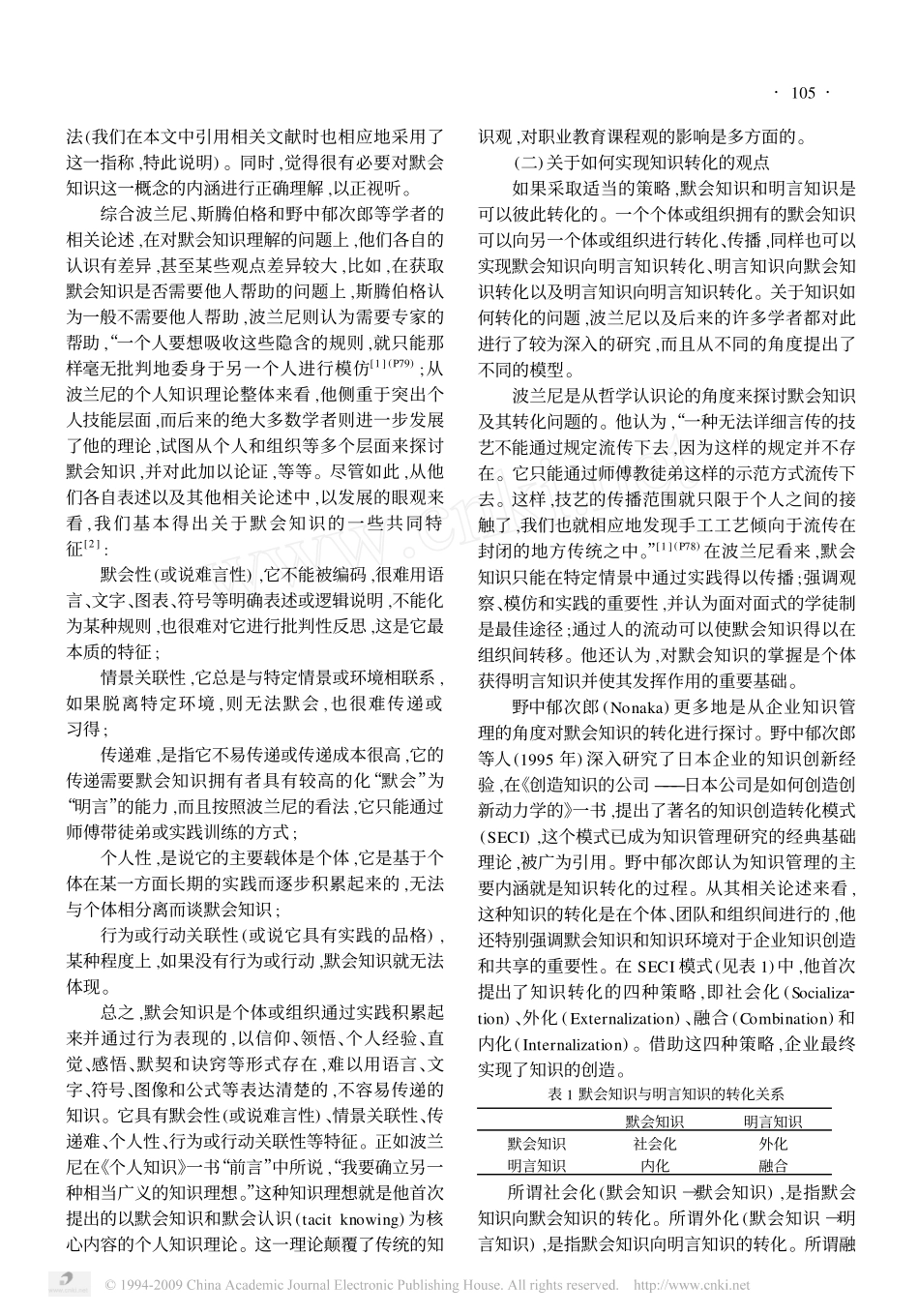

默会知识论视野中的职业教育课程变革董仁忠(江苏省职业技术教育科学研究中心,江苏常州213001)摘要:从默会知识论视角探讨职教课程变革具有重要的理论价值和实践意义。默会知识论的相关观点可以带给职教课程变革诸多有益的启示。借鉴默会知识分类的一般认识并根据职教的特点,对职业院校中的默会知识进行合理分类。要实现职教课程开发的知识观基础转型;促进职教课程实施中默会知识的转化和共享;加大有特色的职教潜在课程开发的力度;充分发挥技术专家作用,推进职教师资队伍建设的改革。关键词:默会知识论;职业教育课程;变革中图分类号:G710文献标识码:A文章编号:1009Ο413X(2007)01Ο0104Ο09一、引言波兰尼(MichaelPolanyi,1891-1976年)是第一个提出默会知识(tacitknowledge)概念的哲学家。他在1958年出版的《个人知识》(PersonalKnowl2edge)和1966年出版的《默会维度》(TheTacitDi2mension)中对默会知识(tacitknowledge)和默会认识进行了较为系统、深入地研究。波兰尼的个人知识理论自诞生之日起,一直受到包括哲学在内的其他一些社会科学领域的极大关注和广泛认同。就默会知识在知识总量中所占的比例和重要性而言,与明言知识(explicitknowledge)相比,国内外诸多从事默会知识理论研究的专家认为,默会知识在知识总量中所占的比例和重要性更为突出,是一个组织能否具有竞争优势的关键所在。从这一角度看,对默会知识的占有和传播程度,也是职业教育能否具有比较优势的关键。然而,在职业教育课程理论研究方面,相关研究者似乎漠视波兰尼的个人知识理论及其与职业教育课程理论的关联性。因此,从默会知识论角度反思和重构职业教育课程理论可以为我们提供一个新的视野,为我国当前的职业教育实践提供重要的指导。本文中,“职业教育”侧重于学校形态的职业教育而言;对“课程”的理解也不拘泥于一般意义上的具体课程文本或具体的课程开发环节,而是一个大课程概念;用“变革”而不用“改革”一词,旨在突出课程变化的力度之大,涉及到课程原有某些属性的根本性改变,而不是仅作局部的改进。二、关于默会知识论的基本观点(一)默会知识的内涵及其特征国内学者对默会知识和明言知识有多种不同的译法,而且在理解上也经常各持一端。默会知识也常被译作难言知识、隐性知识、意会知识、内隐知识、默然知识、不可言传知识、隐含知识和缄默知识等;相应地,明言知识常被译为明确知识、显性知识、可言传知识、外显知识、明晰知识和可言表知识等等。这里,我们无意对各种不同指称进行形式上的无益辨析,文中一以贯之采用默会知识和明言知识的译收稿日期:2006Ο11Ο14作者简介:董仁忠(1969Ο),男,湖南怀化人,江苏省职业技术教育科学研究中心科研人员,华东师范大学职成所博士,主要从事职成教基本理论、职教课程和比较职教研究。2007年1月第9卷/第1期/河北师范大学学报/教育科学版/JOURNALOFHEBEINORMALUNIVERSITY/EducationalScienceEdition/Jan.2007Vol.9No.1法(我们在本文中引用相关文献时也相应地采用了这一指称,特此说明)。同时,觉得很有必要对默会知识这一概念的内涵进行正确理解,以正视听。综合波兰尼、斯腾伯格和野中郁次郎等学者的相关论述,在对默会知识理解的问题上,他们各自的认识有差异,甚至某些观点差异较大,比如,在获取默会知识是否需要他人帮助的问题上,斯腾伯格认为一般不需要他人帮助,波兰尼则认为需要专家的帮助,“一个人要想吸收这些隐含的规则,就只能那样毫无批判地委身于另一个人进行模仿[1](P79);从波兰尼的个人知识理论整体来看,他侧重于突出个人技能层面,而后来的绝大多数学者则进一步发展了他的理论,试图从个人和组织等多个层面来探讨默会知识,并对此加以论证,等等。尽管如此,从他们各自表述以及其他相关论述中,以发展的眼观来看,我们基本得出关于默会知识的一些共同特征[2]:默会性(或说难言性),它不能被编码,很难用语言、文字、图表、符号等明确表述或逻辑说明,不能化为某种规则,也很难对它进行批判性反思,这是它最本质的特征;情景关联性,它总是与特定情景或环境相联系,如果脱离特定环境,则无法默会,也很难传递或习得;传递难,是指它不易传递或传递成本很高,它的传递需要默会知识拥有者具有较高的...