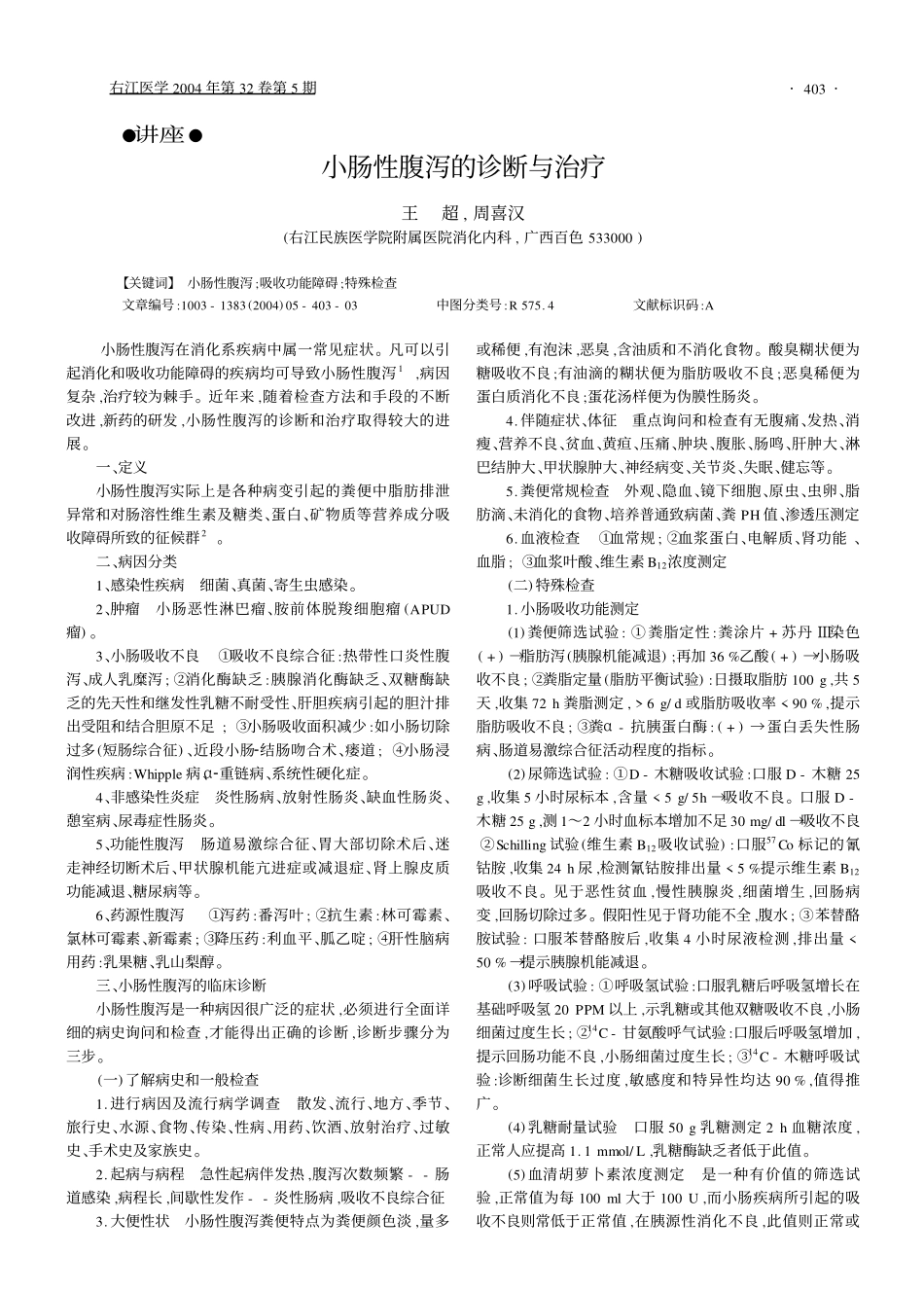

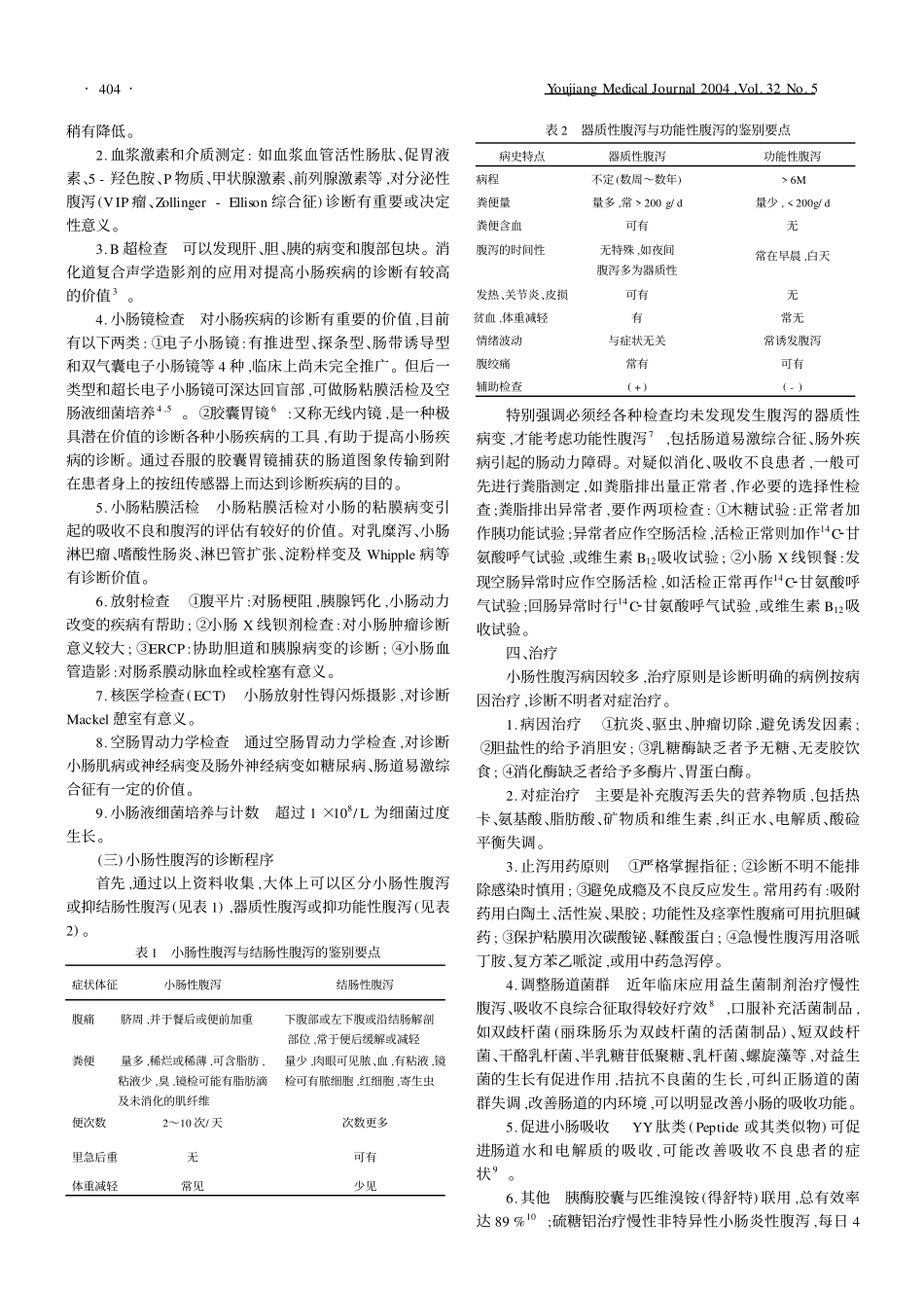

●讲座●小肠性腹泻的诊断与治疗王超,周喜汉(右江民族医学院附属医院消化内科,广西百色533000)【关键词】小肠性腹泻;吸收功能障碍;特殊检查文章编号:1003-1383(2004)05-403-03中图分类号:R575.4文献标识码:A小肠性腹泻在消化系疾病中属一常见症状。凡可以引起消化和吸收功能障碍的疾病均可导致小肠性腹泻1,病因复杂,治疗较为棘手。近年来,随着检查方法和手段的不断改进,新药的研发,小肠性腹泻的诊断和治疗取得较大的进展。一、定义小肠性腹泻实际上是各种病变引起的粪便中脂肪排泄异常和对肠溶性维生素及糖类、蛋白、矿物质等营养成分吸收障碍所致的征候群2。二、病因分类1、感染性疾病细菌、真菌、寄生虫感染。2、肿瘤小肠恶性淋巴瘤、胺前体脱羧细胞瘤(APUD瘤)。3、小肠吸收不良①吸收不良综合征:热带性口炎性腹泻、成人乳糜泻;②消化酶缺乏:胰腺消化酶缺乏、双糖酶缺乏的先天性和继发性乳糖不耐受性、肝胆疾病引起的胆汁排出受阻和结合胆原不足;③小肠吸收面积减少:如小肠切除过多(短肠综合征)、近段小肠2结肠吻合术、瘘道;④小肠浸润性疾病:Whipple病、α2重链病、系统性硬化症。4、非感染性炎症炎性肠病、放射性肠炎、缺血性肠炎、憩室病、尿毒症性肠炎。5、功能性腹泻肠道易激综合征、胃大部切除术后、迷走神经切断术后、甲状腺机能亢进症或减退症、肾上腺皮质功能减退、糖尿病等。6、药源性腹泻①泻药:番泻叶;②抗生素:林可霉素、氯林可霉素、新霉素;③降压药:利血平、胍乙啶;④肝性脑病用药:乳果糖、乳山梨醇。三、小肠性腹泻的临床诊断小肠性腹泻是一种病因很广泛的症状,必须进行全面详细的病史询问和检查,才能得出正确的诊断,诊断步骤分为三步。(一)了解病史和一般检查1.进行病因及流行病学调查散发、流行、地方、季节、旅行史、水源、食物、传染、性病、用药、饮酒、放射治疗、过敏史、手术史及家族史。2.起病与病程急性起病伴发热,腹泻次数频繁--肠道感染,病程长,间歇性发作--炎性肠病,吸收不良综合征3.大便性状小肠性腹泻粪便特点为粪便颜色淡,量多或稀便,有泡沫,恶臭,含油质和不消化食物。酸臭糊状便为糖吸收不良;有油滴的糊状便为脂肪吸收不良;恶臭稀便为蛋白质消化不良;蛋花汤样便为伪膜性肠炎。4.伴随症状、体征重点询问和检查有无腹痛、发热、消瘦、营养不良、贫血、黄疸、压痛、肿块、腹胀、肠鸣、肝肿大、淋巴结肿大、甲状腺肿大、神经病变、关节炎、失眠、健忘等。5.粪便常规检查外观、隐血、镜下细胞、原虫、虫卵、脂肪滴、未消化的食物、培养普通致病菌、粪PH值、渗透压测定6.血液检查①血常规;②血浆蛋白、电解质、肾功能、血脂;③血浆叶酸、维生素B12浓度测定(二)特殊检查1.小肠吸收功能测定(1)粪便筛选试验:①粪脂定性:粪涂片+苏丹Ⅲ染色(+)→脂肪泻(胰腺机能减退);再加36%乙酸(+)→小肠吸收不良;②粪脂定量(脂肪平衡试验):日摄取脂肪100g,共5天,收集72h粪脂测定,>6g/d或脂肪吸收率<90%,提示脂肪吸收不良;③粪α-抗胰蛋白酶:(+)→蛋白丢失性肠病、肠道易激综合征活动程度的指标。(2)尿筛选试验:①D-木糖吸收试验:口服D-木糖25g,收集5小时尿标本,含量<5g/5h→吸收不良。口服D-木糖25g,测1~2小时血标本增加不足30mg/dl→吸收不良②Schilling试验(维生素B12吸收试验):口服57Co标记的氰钴胺,收集24h尿,检测氰钴胺排出量<5%提示维生素B12吸收不良。见于恶性贫血,慢性胰腺炎,细菌增生,回肠病变,回肠切除过多。假阳性见于肾功能不全,腹水;③苯替酪胺试验:口服苯替酪胺后,收集4小时尿液检测,排出量<50%→提示胰腺机能减退。(3)呼吸试验:①呼吸氢试验:口服乳糖后呼吸氢增长在基础呼吸氢20PPM以上,示乳糖或其他双糖吸收不良,小肠细菌过度生长;②14C-甘氨酸呼气试验:口服后呼吸氢增加,提示回肠功能不良,小肠细菌过度生长;③14C-木糖呼吸试验:诊断细菌生长过度,敏感度和特异性均达90%,值得推广。(4)乳糖耐量试验口服50g乳糖测定2h血糖浓度,正常人应提高1.1mmol/L,乳糖酶缺乏者低于此值。(5)血清胡萝卜素浓度测定是一种有价值的筛选试验,正常值为每100ml大于100U,而小肠疾病所引起的吸收不良则常低于正常值,在胰源性消化不良,此值则正常或·304·右江医学2004年第32...