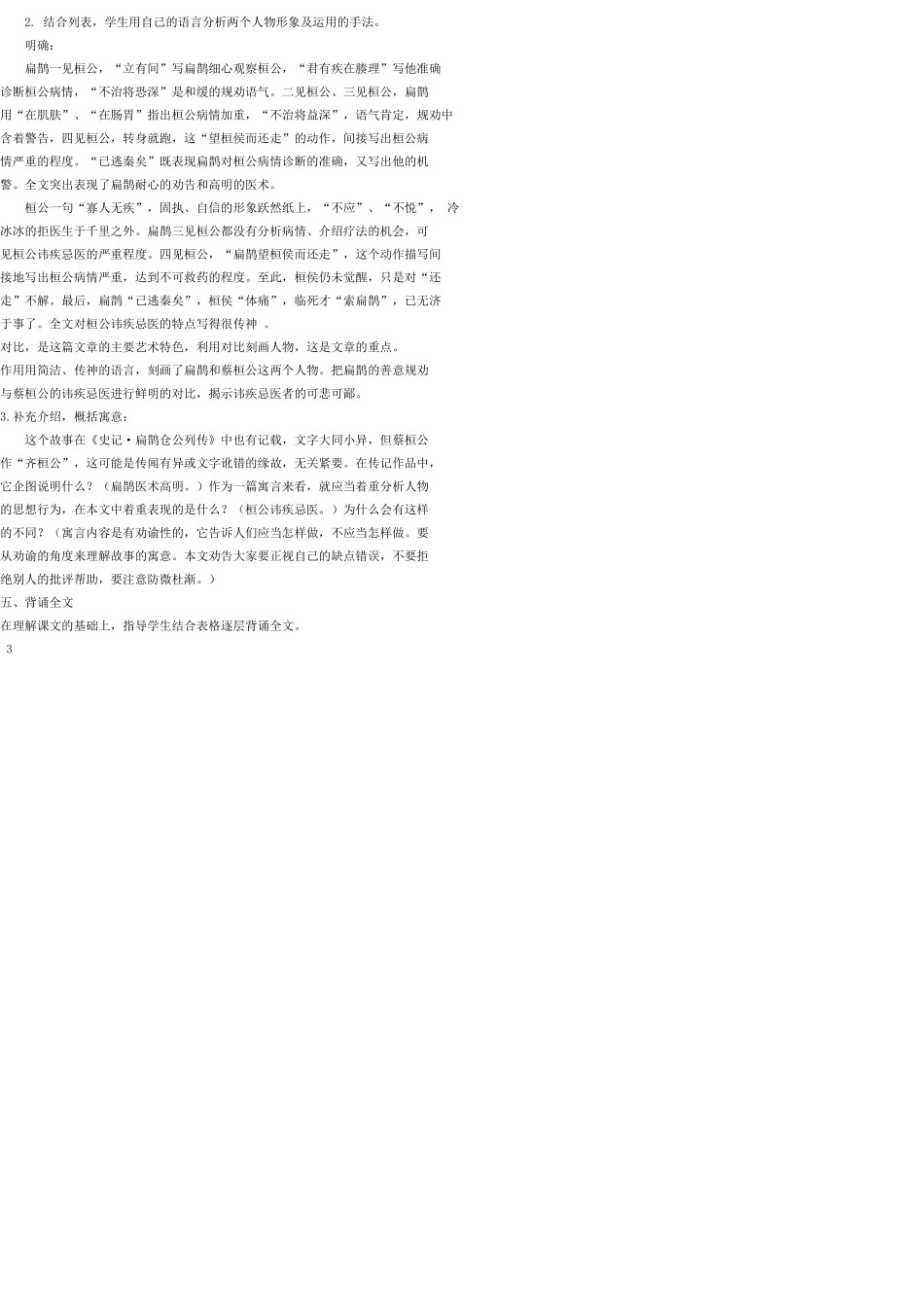

22.扁鹊见蔡桓公教学目标(一)引导学生理解课文内容及寓意。(二)提高学生借助工具书及注释阅读浅显文言文的能力。(三)帮助学生认识讳疾忌医的严重危害,理解防微杜渐的重要意义。教学课时一课时教学过程一、导入新课韩非,是战国末年韩国人。著名思想家,法家学派的主要代表人物。《史记》说他“为人口吃,不能道说,而善著书”。他的主要著作《韩非子》是后人搜集其遗著并加入他人论述韩非的文章而编成的,是集法家学说之大成的著作。虽是一部论文集,可其中却有许多生动的寓言故事,都是用来说明事理的,例如“守株待兔”“自相矛盾”“郑人买履”等历来为人们熟悉。今天我们再来学习《韩非子》中一则有名的寓言故事——讳疾忌医。二、初读课文1.学生阅读注释一,了解寓言中两个主要的人物:扁鹊和蔡桓公。2.结合注释,为生字注音。3.自由朗读全文。1三、理解文意1.结合书下注释和其他工具书,学生各自口头翻译全文。2.指名翻译,其他学生将有误之处做上标记。3.矫正翻译。常见有误之处有:A.医之好治不病以为功。(译:医生喜欢给没病的人治病,把(治好“病”)作为(自己的)功劳。)B.扁鹊望桓侯而还走。(译:扁鹊远远地的望见桓侯转身就跑。)C.桓侯故使人问之。(译:桓侯特意派人问他。)D.在骨髓,司命之所属,无奈何也。(译:(病)在骨髓里,(那是)司命所管的,(医药)已经没办法了。)E.臣是以无请也。(译:我因此就不再问了。)四、体会寓意1.完成表格扁鹊桓侯拜见时间观察过程明断病情预言后果行为表现一见立有间疾在腠理将恐深无疾(居十日)二见\病在肌肤将益深不应,不悦(居十日)三见\病在肠胃将益深又不应,又不悦(居十日)四见望而还走在骨髓无奈何使人问(居五日)已逃秦索扁鹊,遂死22.结合列表,学生用自己的语言分析两个人物形象及运用的手法。明确:扁鹊一见桓公,“立有间”写扁鹊细心观察桓公,“君有疾在腠理”写他准确诊断桓公病情,“不治将恐深”是和缓的规劝语气。二见桓公、三见桓公,扁鹊用“在肌肤”、“在肠胃”指出桓公病情加重,“不治将益深”,语气肯定,规劝中含着警告,四见桓公,转身就跑,这“望桓侯而还走”的动作,间接写出桓公病情严重的程度。“已逃秦矣”既表现扁鹊对桓公病情诊断的准确,又写出他的机警。全文突出表现了扁鹊耐心的劝告和高明的医术。桓公一句“寡人无疾”,固执、自信的形象跃然纸上,“不应”、“不悦”,冷冰冰的拒医生于千里之外。扁鹊三见桓公都没有分析病情、介绍疗法的机会,可见桓公讳疾忌医的严重程度。四见桓公,“扁鹊望桓侯而还走”,这个动作描写间接地写出桓公病情严重,达到不可救药的程度。至此,桓侯仍未觉醒,只是对“还走”不解。最后,扁鹊“已逃秦矣”,桓侯“体痛”,临死才“索扁鹊”,已无济于事了。全文对桓公讳疾忌医的特点写得很传神。对比,是这篇文章的主要艺术特色,利用对比刻画人物,这是文章的重点。作用用简洁、传神的语言,刻画了扁鹊和蔡桓公这两个人物。把扁鹊的善意规劝与蔡桓公的讳疾忌医进行鲜明的对比,揭示讳疾忌医者的可悲可鄙。3.补充介绍,概括寓意:这个故事在《史记·扁鹊仓公列传》中也有记载,文字大同小异,但蔡桓公作“齐桓公”,这可能是传闻有异或文字讹错的缘故,无关紧要。在传记作品中,它企图说明什么?(扁鹊医术高明。)作为一篇寓言来看,就应当着重分析人物的思想行为,在本文中着重表现的是什么?(桓公讳疾忌医。)为什么会有这样的不同?(寓言内容是有劝谕性的,它告诉人们应当怎样做,不应当怎样做。要从劝谕的角度来理解故事的寓意。本文劝告大家要正视自己的缺点错误,不要拒绝别人的批评帮助,要注意防微杜渐。)五、背诵全文在理解课文的基础上,指导学生结合表格逐层背诵全文。3六、迁移延伸1.继续背诵,并完成课后练习。2.阅读《韩非子》中的一则寓言故事,完成习题。买椟还珠(《韩非子·外储说左上》)楚人有卖某珠于郑者。为木兰之柜(1),熏以桂椒(2),缀以珠玉,饰以玫瑰(3),缉(4)以翡翠。郑人买其椟而还(5)其珠。此可谓善卖椟者,未可谓善鬻珠也。【注释】(1)[木兰]一种香木。[柜]这里指小匣子。(2)[桂...