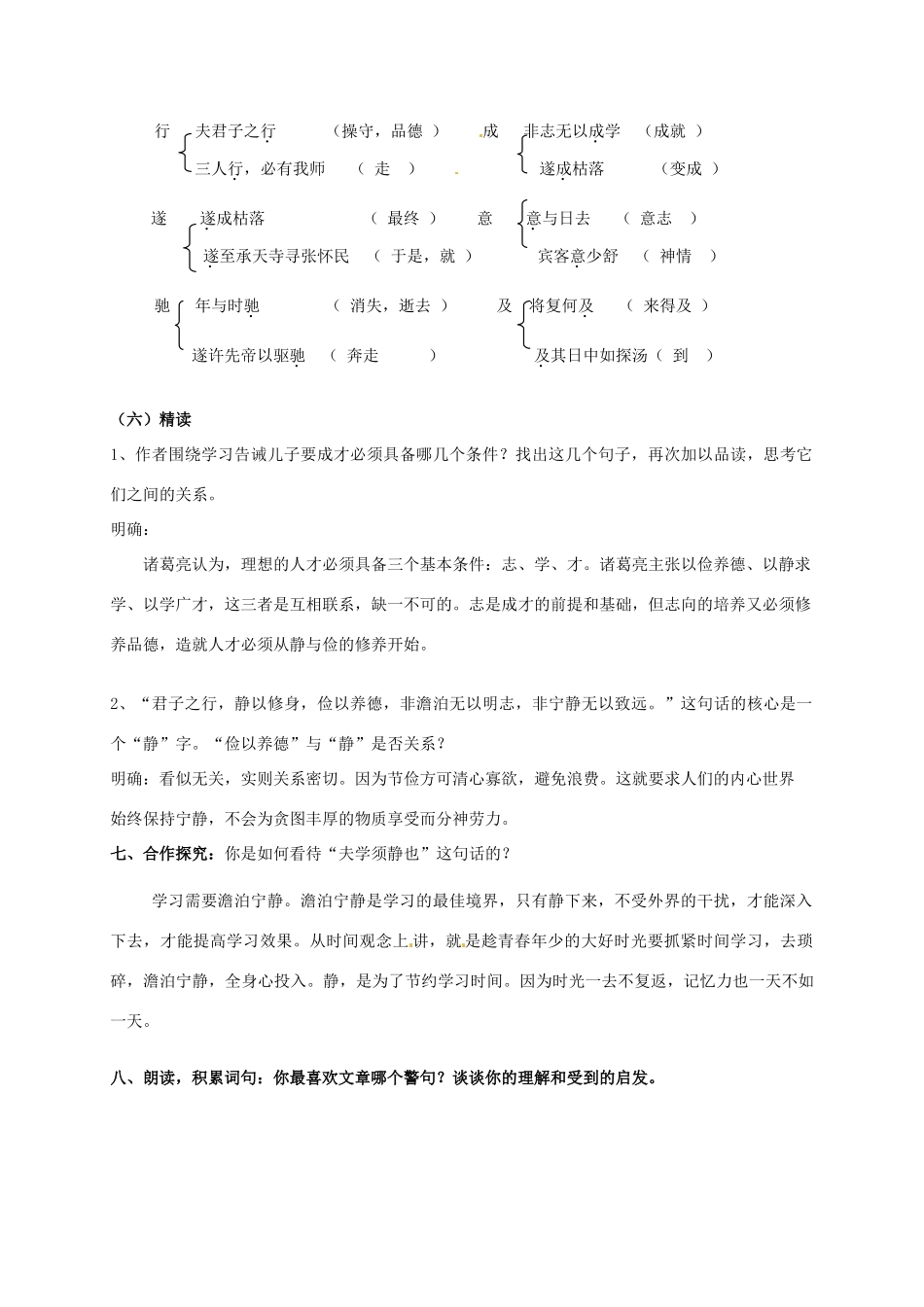

《诫子书》【教学目标】1知识和能力:积累文言实词,熟读成诵,培养文言语感。2过程和方法:反复朗读,理解课文内容,把握文章脉络,学习诸葛亮严密的论证。3情感态度和价值观:通过品读课文,感受诸葛亮的人格魅力,教育学生读书修身,静心养德。做有抱负有智慧有胆识的人。【教学重点】背诵课文,积累警句;理解主旨:勤学励志,修身养性【教学难点】体会作者情感,赏析精彩妙点【课时安排】一课时【教学方法】提问法讨论分析法【教学过程】(一)导入新课教师提问:三国时期,群雄并起,问鼎逐鹿。请问,你最喜欢哪位英雄?为什么?(通过提问调动学生的积极性,使他们的思维迅速活跃起来。)然后出示课件:杜甫《蜀相》中的诗句:“三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。”提问,诗中写的人是谁?――诸葛亮。我们学过他的哪些文章?――《出师表》、《隆中对》。这两篇文章中的诸葛亮给你留下了怎样的印象?请你用富有表现力的词语来概括一下。(找生谈。明确:赏罚分明、知人善任、忠心耿耿、深谋远虑、足智多谋等)。教师总结:千古良相诸葛亮,他一生立志“兴复汉室,还于旧都”,为此鞠躬尽瘁,死而后已;他更以淡泊明志,宁静致远的高风亮节言传身教,惠及子女。今天让我们一起走进他的《诫子书》聆听他对子女的谆谆教诲。(二)初读,读熟课文:1、解题:《诫子书》,告诫儿子的一封家书。2、播放录音,学生听读,完成下列任务:(1)标记生字注音。(2)注意词句停顿。3、师范读,提示长句停顿。示例:非澹泊/无以明志,非宁静/无以致远……非学/无以广才,非志/无以成学。(指定学生诵读,余生纠正,后齐读)4、学生自由朗读,互读。5、指定优、中、困学生各一名朗读,听者点评(从字音、停顿两方面)。6、再次播放录音,学生轻声跟读,注意体味语调、语速的变化,揣摩作者情感。7、学生自由散读。(三)精读,疏通文意1、夫(fú)君子之行,静以修身,俭以养德。君子的操守,(应该)用恬静来修善自身,用俭朴来淳养品德2、非淡泊(澹泊)无以明志,非宁静无以致远。不看轻世俗的名利就不能明确自己的志向,不宁静就不能高瞻远瞩。3、夫(fú)学须静也,才须学也。学习必须静心,才识需要学习4、非学无以广才,非志无以成学。不学习无从拓广才识,不立志不能学习成功。5、淫慢则不能励精,险躁则不能冶性。沉迷滞迟就不能励精求进,偏狭躁进就不能冶炼性情6、年与时驰,意与日去,遂成枯落,年年岁岁时日飞驰,意志也随光阴一日日逝去,于是渐渐枯零凋落,7、多不接世,悲守穷庐,将复何及!大多不能融入社会,可悲地守着贫寒的居舍,那时(后悔)哪来得及!(四)古今异义:序号句子古义今义(1)淫慢则不能励精懈怠、懒惰速度低、缓慢(2)险躁则不能治性陶冶治理(3)意与日去岁月天(4)悲守穷庐破旧简陋不富裕(五)一词多义行夫君子之行(操守,品德)成非志无以成学(成就)三人行,必有我师(走)遂成枯落(变成)遂遂成枯落(最终)意意与日去(意志)遂至承天寺寻张怀民(于是,就)宾客意少舒(神情)驰年与时驰(消失,逝去)及将复何及(来得及)遂许先帝以驱驰(奔走)及其日中如探汤(到)(六)精读1、作者围绕学习告诫儿子要成才必须具备哪几个条件?找出这几个句子,再次加以品读,思考它们之间的关系。明确:诸葛亮认为,理想的人才必须具备三个基本条件:志、学、才。诸葛亮主张以俭养德、以静求学、以学广才,这三者是互相联系,缺一不可的。志是成才的前提和基础,但志向的培养又必须修养品德,造就人才必须从静与俭的修养开始。2、“君子之行,静以修身,俭以养德,非澹泊无以明志,非宁静无以致远。”这句话的核心是一个“静”字。“俭以养德”与“静”是否关系?明确:看似无关,实则关系密切。因为节俭方可清心寡欲,避免浪费。这就要求人们的内心世界始终保持宁静,不会为贪图丰厚的物质享受而分神劳力。七、合作探究:你是如何看待“夫学须静也”这句话的?学习需要澹泊宁静。澹泊宁静是学习的最佳境界,只有静下来,不受外界的干扰,才能深入下去,才能提高学习效果。从时间观念上讲,就是趁青春年少的大好时...