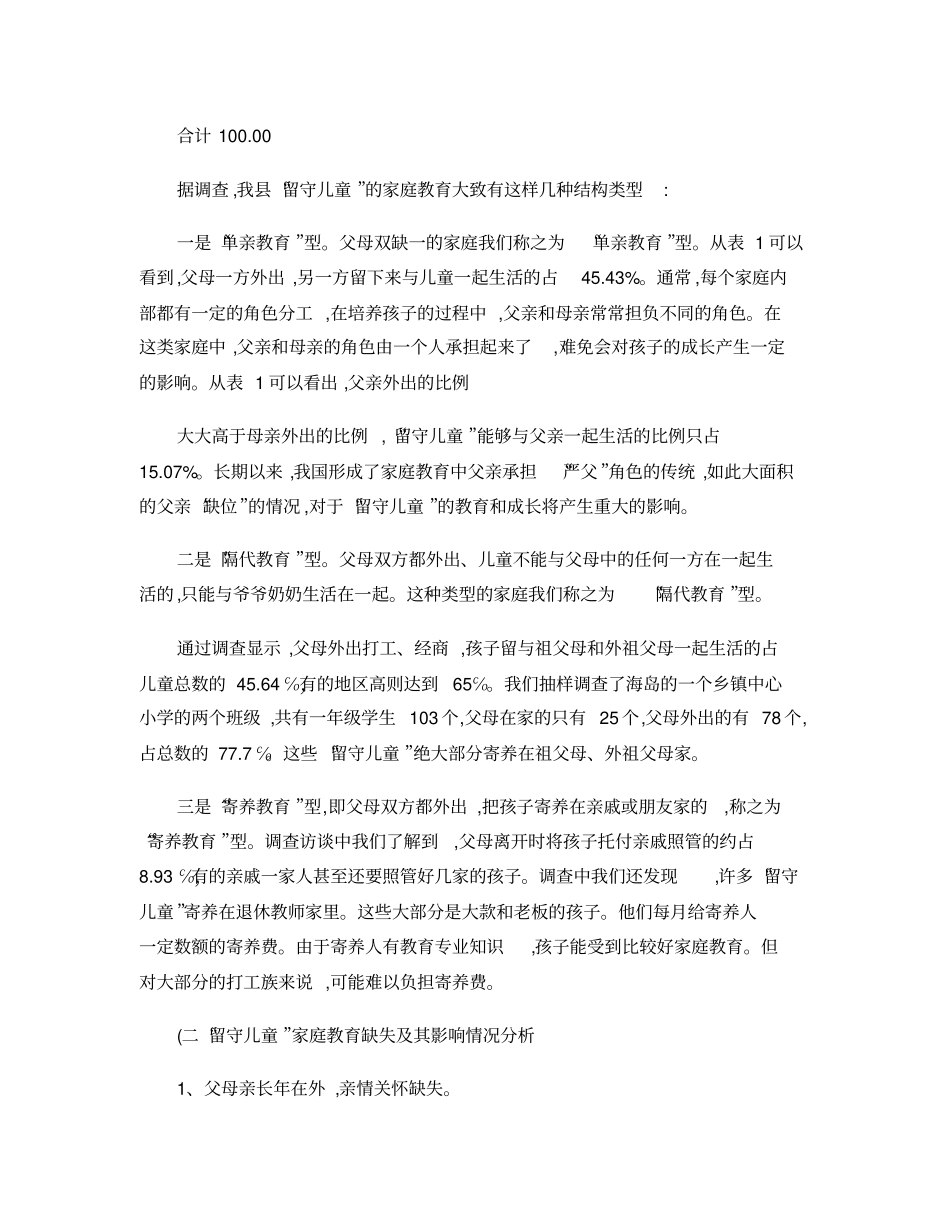

农村“留守儿童”家庭教育现状的调查与对策【内容摘要】本文通过调查分析得出,我县“留守儿童”的家庭教育大致存在着三种结构类型:一是“单亲教育”型;二是“隔代教育”型;三是“寄养教育”型。“留守儿童”在三种新型家庭中所受的家庭教育是粗放的、残缺不全的,主要存在两大缺失:1、父母亲长年在外,亲情关怀缺失;2、监护人素质偏低,家庭教育缺失,一方面是监管人监管不力,表现在:(1祖辈监管力不从心;(2亲戚监管责任不到位;(3单亲教育精力不到位。另一方面是父母思想认识有偏差。结果导致“留守儿童”不仅是学习上的“后进生”,而且是心理、行为上的“问题生”,情况令人担忧。根据实际情况有针对性地提出了“六大”对策:1、架设“心桥”,加强亲子间的沟通和交流;2、举办“特色家长学校”,提高监护人的素质;3、建立“托管所”,为“留守儿童”重组一个临时的家;4、实施“代理家长制”,让亲情伴随“留守儿童”成长;5、加速农村工业、企业发展,让农民就地、就近就业;6、实施“温馨工程”,鼓励“留守儿童”随父母进城入学。【关键词】留守儿童家庭教育现状对策在改革开放和市场经济大潮的冲击下,农村数以万计的农民远离家乡,纷纷涌入城市经商、打工,而在他们身后,却出现了一个个“空巢”家庭。他们的子女则留在家里,交给爷爷、奶奶、外公、外婆或亲戚抚养。这些脱离父母(或脱离其中一方的被留在家里的孩子,我们称之为“留守儿童”。“留守儿童”由于远离父母,失去亲情,缺乏正常的家庭教育,他们的综合素质、道德教育和人格培养等方面都出现了很大的问题,情况令人担忧。如何做好农村“留守儿童”的家庭教育,使他们健康成长,已成为一个不容忽视的社会问题。在建设“和谐社会”和提倡“教育均衡”发展的今天,在重视“三农”和加强未成年人思想道德教育的时候,农村“留守儿童”---这一特殊群体的家庭教育问题不得不引起我们的关注和深思。一、调查方法及对象1、调查方法此次调查采用问卷和个别访谈的方法进行,由课题组自编调查问卷,从以下三个方面了解和把握农村“留守儿童”的亲情及家庭教育状况:(1农村“留守儿童”家庭教育的结构类型和基本情况。(2农村“留守儿童”亲情及家庭教育缺失情况。(3农村“留守儿童”学习、心理、品行表现情况。2、调查对象此次调查我们通过分层、随机、整群抽样确定了我县西部山区的2个镇(省级贫困乡镇、半山区1个镇及海岛1个乡的“留守儿童”比较集中的农村地区,开展问卷抽样调查及个别访谈。本次调查共发放问卷500份,收回问卷465份,回收率为93%,其中有效问卷458份,有效率为98.5%,走访家庭96个,个别访谈125人次。二、调查结果与分析(一“留守儿童”的家庭教育类型分析表1农村留守儿童的家庭类型情况留守儿童的家庭类型在全部留守儿童家庭中所占比率与母亲单独在一起30.36%与父亲单独在一起15.07%与爷爷奶奶在一起45.64%与叔叔伯伯在一起7.14%与其他亲戚在一起1.79%合计100.00据调查,我县“留守儿童”的家庭教育大致有这样几种结构类型:一是“单亲教育”型。父母双缺一的家庭我们称之为“单亲教育”型。从表1可以看到,父母一方外出,另一方留下来与儿童一起生活的占45.43%。通常,每个家庭内部都有一定的角色分工,在培养孩子的过程中,父亲和母亲常常担负不同的角色。在这类家庭中,父亲和母亲的角色由一个人承担起来了,难免会对孩子的成长产生一定的影响。从表1可以看出,父亲外出的比例大大高于母亲外出的比例,“留守儿童”能够与父亲一起生活的比例只占15.07%。长期以来,我国形成了家庭教育中父亲承担“严父”角色的传统,如此大面积的父亲“缺位”的情况,对于“留守儿童”的教育和成长将产生重大的影响。二是“隔代教育”型。父母双方都外出、儿童不能与父母中的任何一方在一起生活的,只能与爷爷奶奶生活在一起。这种类型的家庭我们称之为“隔代教育”型。通过调查显示,父母外出打工、经商,孩子留与祖父母和外祖父母一起生活的占儿童总数的45.64℅,有的地区高则达到65℅。我们抽样调查了海岛的一个乡镇中心小学的两个班级,共有一年级学生103个,父母在家的只有25个,父母外出的有78个,占总数的77.7℅。这些“留守儿童”绝大部分寄养在祖父母、外祖父母家。三是“寄养...