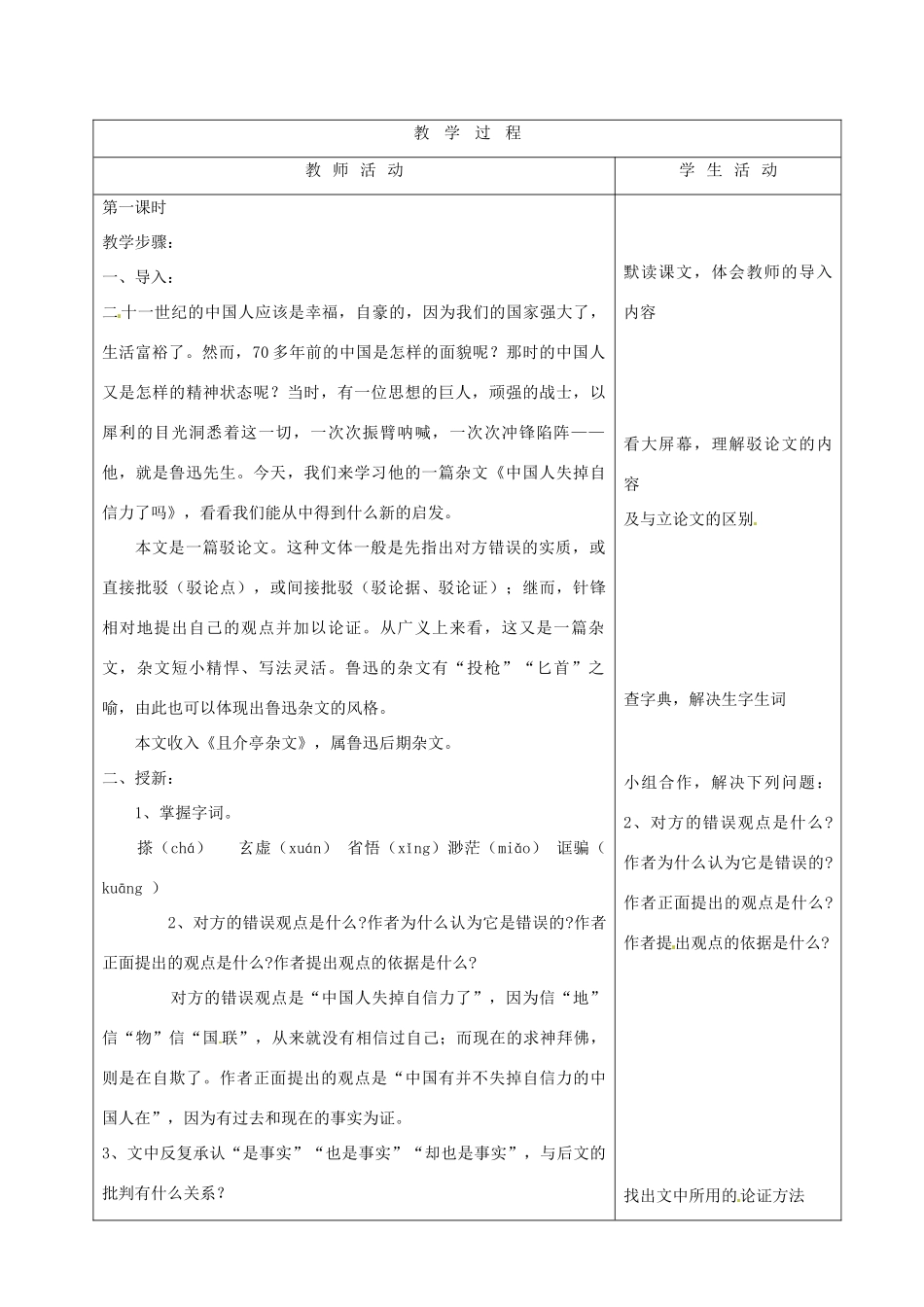

烟台二十中中国人失掉自信力了吗课时教学设计课题中国人失掉自信力了吗课型新授教学目标知识与能力1、了解驳论文的特点,学习驳论文的写法过程与方法2、理解重要语句的深层含义。情感态度与价值观3、体会鲁迅先生的忧患意识和爱国精神,弘扬爱国主义精神,增强民族民主意识,增强民族自信心,自豪感。教学重点1、体会鲁迅的忧患意识和爱国精神。2、理解重要语句的深层含义。教学难点学习文章的写作技巧。教学方法小组合作讨论法教学用具多媒体板书设计国民党发动政客、御用文人中国共产党及领导的广大民中国人失掉自信力了吗鲁迅信地物、信国联、求神佛中国人失掉自信力了早失他信力、发展自欺力{不失掉自信力的中国人在古代有现代多自信力有无不看状元宰相——看地底下教学过程教师活动学生活动第一课时教学步骤:一、导入:二十一世纪的中国人应该是幸福,自豪的,因为我们的国家强大了,生活富裕了。然而,70多年前的中国是怎样的面貌呢?那时的中国人又是怎样的精神状态呢?当时,有一位思想的巨人,顽强的战士,以犀利的目光洞悉着这一切,一次次振臂呐喊,一次次冲锋陷阵——他,就是鲁迅先生。今天,我们来学习他的一篇杂文《中国人失掉自信力了吗》,看看我们能从中得到什么新的启发。本文是一篇驳论文。这种文体一般是先指出对方错误的实质,或直接批驳(驳论点),或间接批驳(驳论据、驳论证);继而,针锋相对地提出自己的观点并加以论证。从广义上来看,这又是一篇杂文,杂文短小精悍、写法灵活。鲁迅的杂文有“投枪”“匕首”之喻,由此也可以体现出鲁迅杂文的风格。本文收入《且介亭杂文》,属鲁迅后期杂文。二、授新:1、掌握字词。搽(chá)玄虚(xuán)省悟(xǐng)渺茫(miǎo)诓骗(kuāng)2、对方的错误观点是什么?作者为什么认为它是错误的?作者正面提出的观点是什么?作者提出观点的依据是什么?对方的错误观点是“中国人失掉自信力了”,因为信“地”信“物”信“国联”,从来就没有相信过自己;而现在的求神拜佛,则是在自欺了。作者正面提出的观点是“中国有并不失掉自信力的中国人在”,因为有过去和现在的事实为证。3、文中反复承认“是事实”“也是事实”“却也是事实”,与后文的批判有什么关系?默读课文,体会教师的导入内容看大屏幕,理解驳论文的内容及与立论文的区别查字典,解决生字生词小组合作,解决下列问题:2、对方的错误观点是什么?作者为什么认为它是错误的?作者正面提出的观点是什么?作者提出观点的依据是什么?找出文中所用的论证方法先确认敌论据的真实性,但这真实的论据不能证明其论点,为后文的驳论证奠定基础。4、“失掉了他信力,就会疑,一个转身,也许能够只相信了自己,倒是一条新生路。”这里的“新生路”指什么?新生路指相信自己的力量,号召全国民众团结起来抗日救亡。5、文章如何驳论证的?(1)自夸“地大物博”是信“地”信“物”并非“自信”。(2)希望国联是“他信”不是“自信”。(3)求神拜佛是“自欺”。这些批驳证明失掉的不是“自信力”而是“他信力”,发展着“自欺力”。说明敌方的论据不能证明其论点。这就是批驳的突破口”。三、小结四、布置作业:参照课后练习自读课文。第二课时一、复习巩固二、授新:继续分析课文1、作者怎么证明正面论点的?作者历数从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,…作为事实论据证明他们都是没有失掉自信力的中国人。2、“中国的脊梁”指什么人?为什么他们的牺牲不能为“大家”所知道?作者为什么赞扬他们“这就是中国的脊梁”?“中国的脊梁”是指脚踏实地地为民族的进步而奋斗的人们,他们是使中国挺立起来的“脊梁”,他们往往来自下层或代表着广大民众的利益。由于中国长期的专制奴役统治,近代以来的许多社会变革多缺乏对广大民众的宣传发动,这样一来,对于为他们的自由尊严而牺牲的课后记:本文就中国学生的现状,指出格物致知的重要性和真正意义,希望听记作业朗读课文,小组讨论下列问题体会课后记的内容小组讨论,解决下列问题:状元宰相”、“地底下”的含义分别是什么?体会教师的小结我...