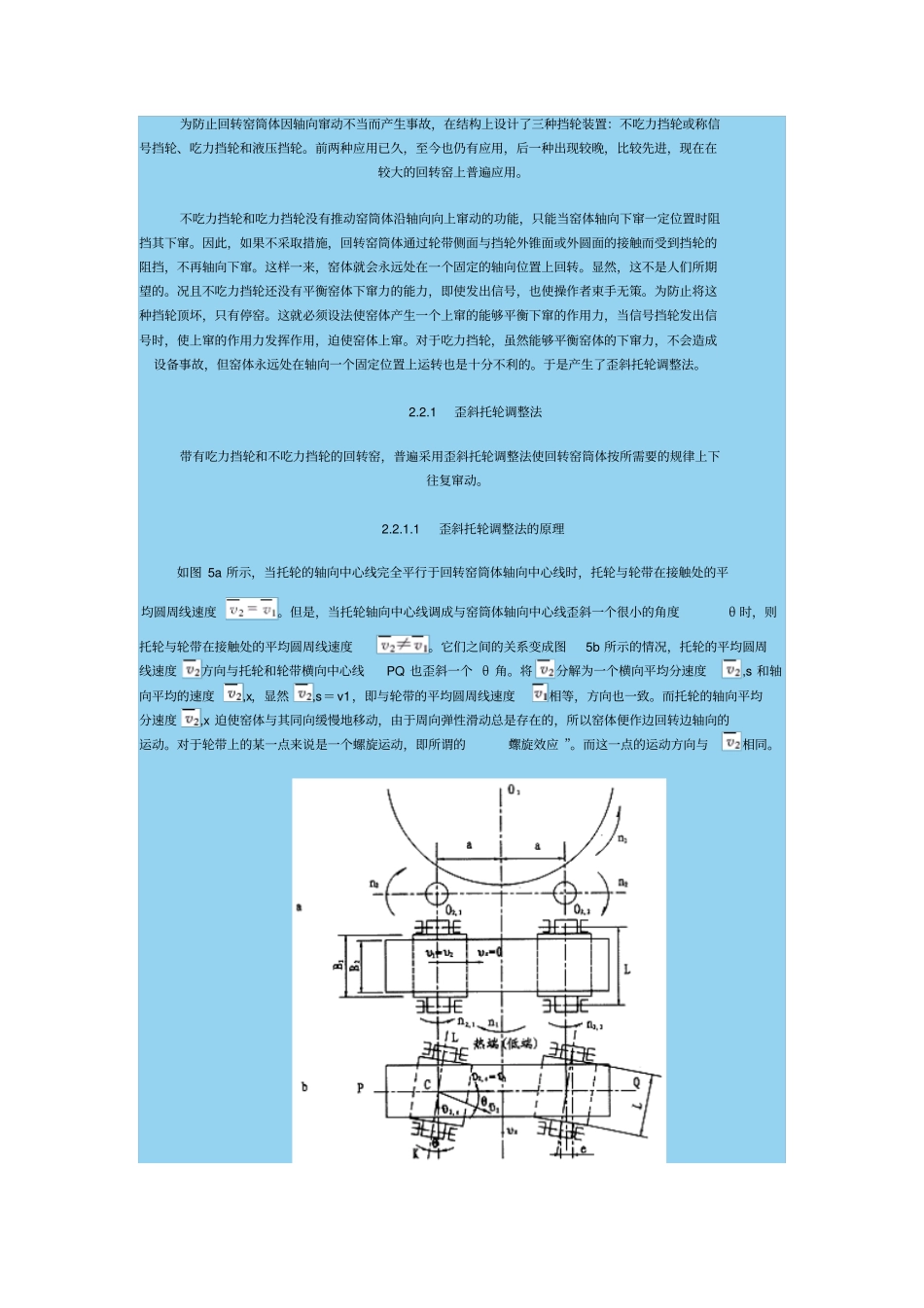

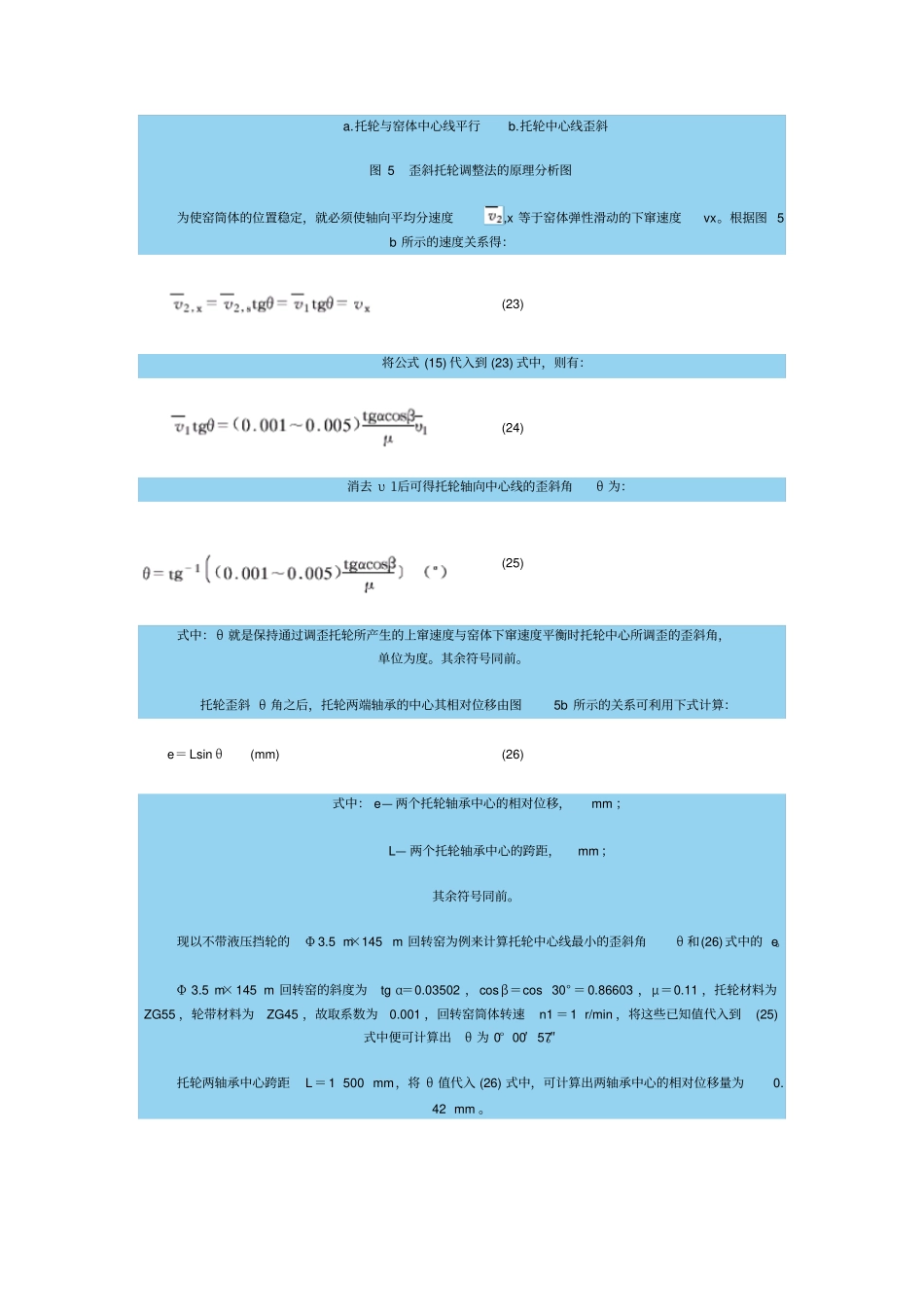

回转窑托轮的调整(二)默认分类2009-09-0319:12阅读157评论0字号:大中小引用万机书的回转窑托轮的调整(二)2回转窑筒体轴向窜动的控制由前所述,回转窑筒体因倾斜放置,在运转时发生沿轴向下窜是必然的。如果不加控制就会发生掉窑或窑体下炕的重大设备事故。这种事故确实在一些水泥厂中发生过,如抚顺水泥厂。但是,如果采取一定的措施,使回转窑筒体在运转时不发生窜动是完全可能的。可是这样做会导致托轮和轮带表面的磨损不均,表面母线出现凹凸现象,大小齿轮两侧很快出现台棱,有时由此会引发不应有的事故。因此必须对窑体的窜动进行控制。2.1回转窑筒体轴向窜动控制的要求为了保证回转窑筒体能够有规律地作上下往复窜动,控制的核心是窜动速度。由上文对Φ3.5m×145m回转窑筒体窜动的实例分析中可见:如果不加控制,其下窜速度是很大的,每分钟达3.8mm。显然,这样大的窜动速度必然会加剧托轮、轮带和大小齿轮的磨损,有害无益。长期的使用经验表明,回转窑筒体上下一个周期往复窜动时间,对传统窑型,即1r/min左右的回转窑筒体控制在24h左右就能有效地避免轮带和托轮表面以及大小齿轮磨损不均。这就是说,在保证托轮、轮带和大小齿轮沿宽度方向磨损均匀的前提下,窑体的窜动速度越少越好。经讨论认为:窑体上窜的时间为8h,下窜时间为16h较为恰当。在以前设计的回转窑,窑体往复窜动的距离为50mm左右。因此,窑体的上窜速度为vs=50/8=6.25mm/h,即窑体每转一转上窜为0.104mm左右;窑体的下窜速度为vd=50/16=3.125mm/h,即窑体每转一转下窜为0.05mm左右。对于新型干法预分解窑,窑筒体转速n1=3~4r/min,即是传统窑型的3~4倍。使用的时间还不算太长,这方面的经验还没有总结出来。不过从磨损速率保持相当来看,窑体上下往复一个周期的时间应该缩短,为传统窑型的1/3~1/4,即8~6h,平均为7h,上窜时间控制在2.5~3.0h,下窜时间控制在4.5~5.0h左右。这样上下窜动的速度也就同时增大了3~4倍。窑体上下窜动的距离近来有减小的趋势发展。以前一般都设计在50mm左右,而现在有设计为10~15mm的。这样,托轮和小齿轮的宽度就都可以减小,不必像以前托轮比轮带、小齿轮比大齿圈起码宽50mm以上。同时也会简化窑头和窑尾密封的结构,从而大大改善其密封效果,还会减轻托轮和小齿轮两侧出现凸肩、轮带和大齿圈两侧出现压延卷边的现象,从而可延长它们的使用寿命。2.2回转窑筒体轴向窜动控制的方法为防止回转窑筒体因轴向窜动不当而产生事故,在结构上设计了三种挡轮装置:不吃力挡轮或称信号挡轮、吃力挡轮和液压挡轮。前两种应用已久,至今也仍有应用,后一种出现较晚,比较先进,现在在较大的回转窑上普遍应用。不吃力挡轮和吃力挡轮没有推动窑筒体沿轴向向上窜动的功能,只能当窑体轴向下窜一定位置时阻挡其下窜。因此,如果不采取措施,回转窑筒体通过轮带侧面与挡轮外锥面或外圆面的接触而受到挡轮的阻挡,不再轴向下窜。这样一来,窑体就会永远处在一个固定的轴向位置上回转。显然,这不是人们所期望的。况且不吃力挡轮还没有平衡窑体下窜力的能力,即使发出信号,也使操作者束手无策。为防止将这种挡轮顶坏,只有停窑。这就必须设法使窑体产生一个上窜的能够平衡下窜的作用力,当信号挡轮发出信号时,使上窜的作用力发挥作用,迫使窑体上窜。对于吃力挡轮,虽然能够平衡窑体的下窜力,不会造成设备事故,但窑体永远处在轴向一个固定位置上运转也是十分不利的。于是产生了歪斜托轮调整法。2.2.1歪斜托轮调整法带有吃力挡轮和不吃力挡轮的回转窑,普遍采用歪斜托轮调整法使回转窑筒体按所需要的规律上下往复窜动。2.2.1.1歪斜托轮调整法的原理如图5a所示,当托轮的轴向中心线完全平行于回转窑筒体轴向中心线时,托轮与轮带在接触处的平均圆周线速度。但是,当托轮轴向中心线调成与窑筒体轴向中心线歪斜一个很小的角度θ时,则托轮与轮带在接触处的平均圆周线速度。它们之间的关系变成图5b所示的情况,托轮的平均圆周线速度方向与托轮和轮带横向中心线PQ也歪斜一个θ角。将分解为一个横向平均分速度,s和轴向平均的速度,x,显然,s=v1,即与轮带的平均圆周线速度相等,...