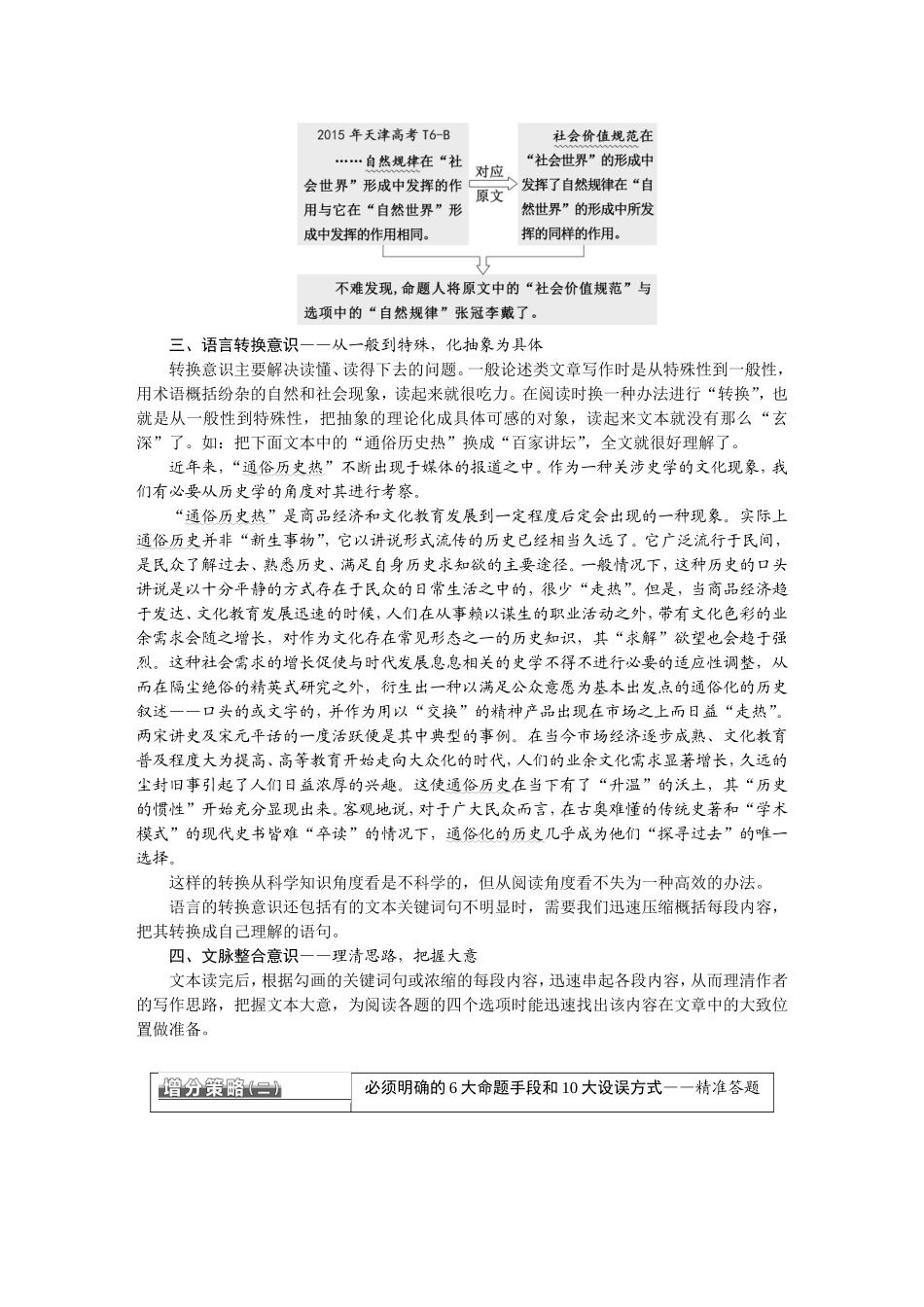

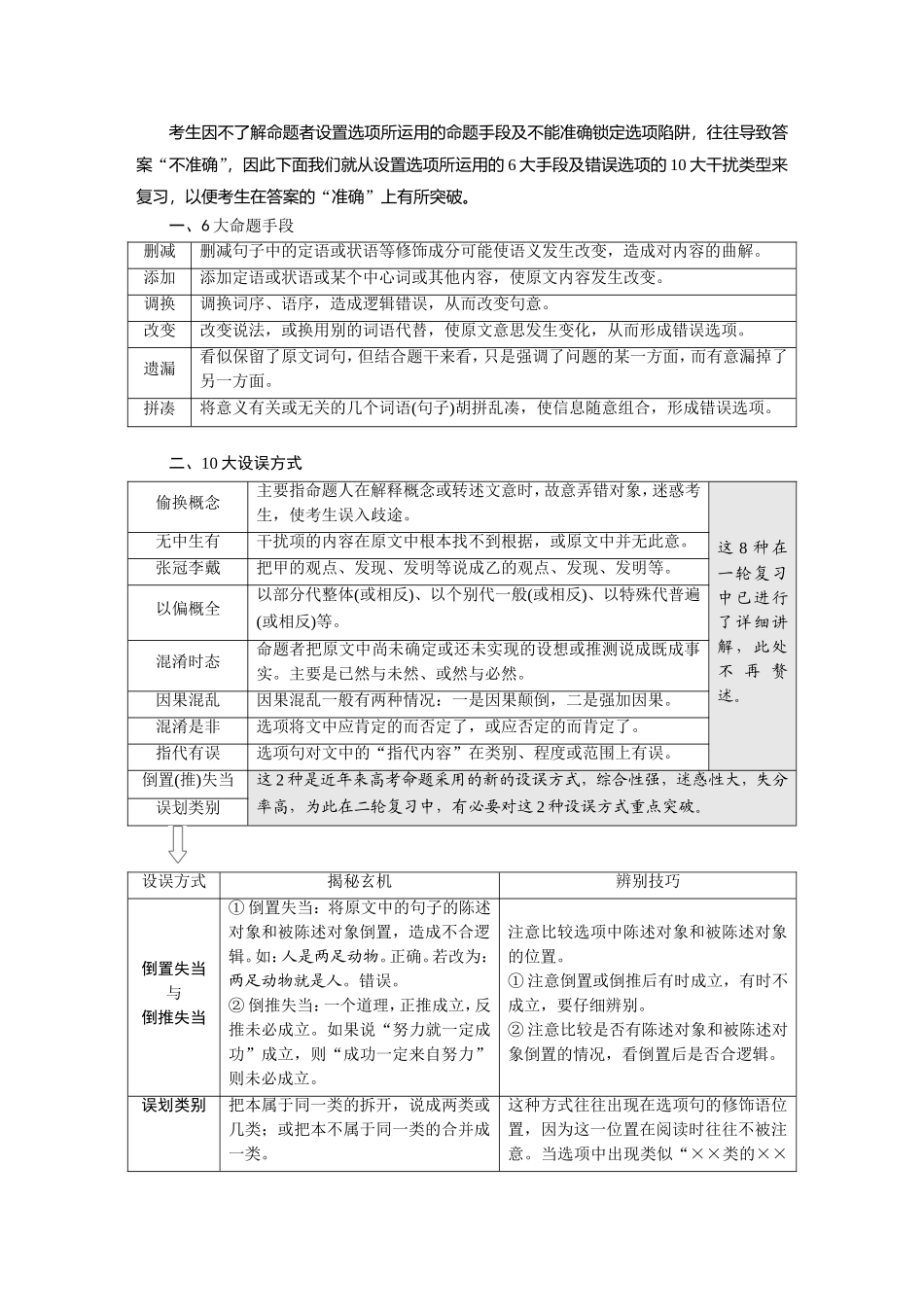

必须贯彻的4种读文意识——快速读文平时的阅读是为了汲取知识,怡情养性,所以需要把文章读完读懂;而应试时的阅读是为了准确快速地解题得分,所以阅读时抓住关键信息点才是最重要的。平时的阅读,时间不是问题,可以悠着来;而高考时间有限,没法慢慢看。因此两者对阅读习惯和阅读顺序的要求不可能相同,按常规去应试,必然吃力不讨好。考生在应试时的阅读应该有以下4种意识:一、逆向阅读意识——从试题到文本选文的篇幅一般都超过1000字,涉及的内容往往超出学生的知识面,如果先读文章,读了也记不住,读了也不懂,做题的时候还得回过头来再读,很耽误时间。所以不能再按常规去阅读,而先从题目入手,边读边分析,然后带着题目去阅读文本,阅读就会很有针对性,能够很快达到目的。这就是逆向阅读的好处。所以考生必须适应应试阅读的特殊情况,具有逆向阅读意识,养成“从试题到文本”的逆向阅读习惯。二、筛选勾画意识——勾画关键词、关键句在文本的阅读过程中,也要根据试题题干中的关键词,具有“筛选勾画意识”。就是在阅读文本过程中,边阅读边筛选勾画关键词句。1.关键词文章重点阐述的概念、术语、人名、时间词以及顺序词、关联词、指代词、范围词(主要、基本)、程度词(可能、也许)等。2.关键句(1)从内容上来看,能体现作者观点、态度、倾向的句子;(2)从表达上来看,议论抒情性的句子,“可见”“因此”“所以”“由此可见”等作为语言标志的语句;(3)从结构上来看,揭示行文脉络的句子,如起始句、过渡句、收束句、指代句等。勾画出的这些关键词句,既能帮助我们迅速把握文意,甚至会出现某个选项的内容刚好与我们勾画的词句相对应的情况,加快我们判断选项正误的速度。三、语言转换意识——从一般到特殊,化抽象为具体转换意识主要解决读懂、读得下去的问题。一般论述类文章写作时是从特殊性到一般性,用术语概括纷杂的自然和社会现象,读起来就很吃力。在阅读时换一种办法进行“转换”,也就是从一般性到特殊性,把抽象的理论化成具体可感的对象,读起来文本就没有那么“玄深”了。如:把下面文本中的“通俗历史热”换成“百家讲坛”,全文就很好理解了。近年来,“通俗历史热”不断出现于媒体的报道之中。作为一种关涉史学的文化现象,我们有必要从历史学的角度对其进行考察。“通俗历史热”是商品经济和文化教育发展到一定程度后定会出现的一种现象。实际上通俗历史并非“新生事物”,它以讲说形式流传的历史已经相当久远了。它广泛流行于民间,是民众了解过去、熟悉历史、满足自身历史求知欲的主要途径。一般情况下,这种历史的口头讲说是以十分平静的方式存在于民众的日常生活之中的,很少“走热”。但是,当商品经济趋于发达、文化教育发展迅速的时候,人们在从事赖以谋生的职业活动之外,带有文化色彩的业余需求会随之增长,对作为文化存在常见形态之一的历史知识,其“求解”欲望也会趋于强烈。这种社会需求的增长促使与时代发展息息相关的史学不得不进行必要的适应性调整,从而在隔尘绝俗的精英式研究之外,衍生出一种以满足公众意愿为基本出发点的通俗化的历史叙述——口头的或文字的,并作为用以“交换”的精神产品出现在市场之上而日益“走热”。两宋讲史及宋元平话的一度活跃便是其中典型的事例。在当今市场经济逐步成熟、文化教育普及程度大为提高、高等教育开始走向大众化的时代,人们的业余文化需求显著增长,久远的尘封旧事引起了人们日益浓厚的兴趣。这使通俗历史在当下有了“升温”的沃土,其“历史的惯性”开始充分显现出来。客观地说,对于广大民众而言,在古奥难懂的传统史著和“学术模式”的现代史书皆难“卒读”的情况下,通俗化的历史几乎成为他们“探寻过去”的唯一选择。这样的转换从科学知识角度看是不科学的,但从阅读角度看不失为一种高效的办法。语言的转换意识还包括有的文本关键词句不明显时,需要我们迅速压缩概括每段内容,把其转换成自己理解的语句。四、文脉整合意识——理清思路,把握大意文本读完后,根据勾画的关键词句或浓缩的每段内容,迅速串起各段内容,从而理清作者的写作思路,把握文本大意,为阅读各题的四个选项...