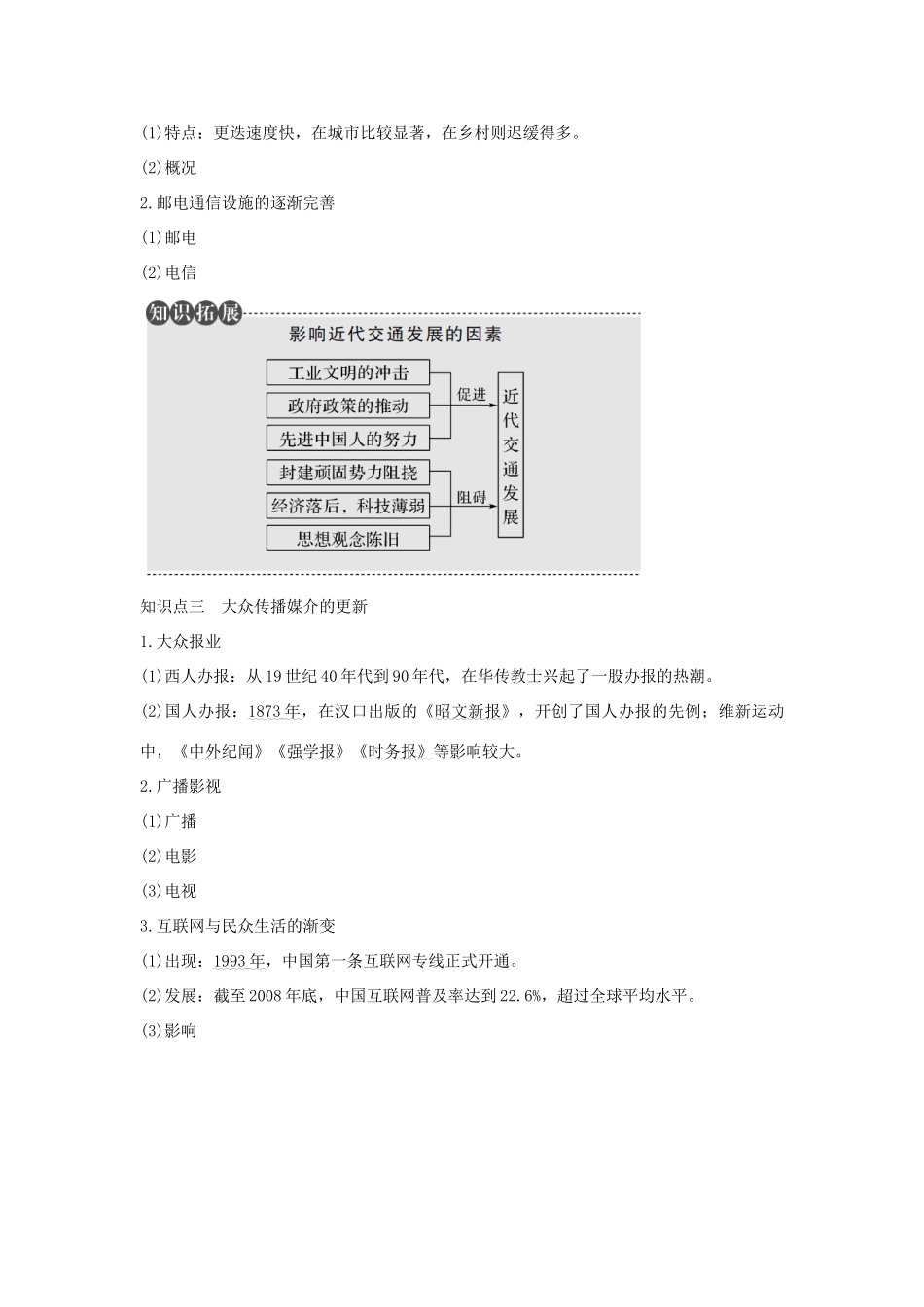

第22讲中国近现代社会生活的变迁江苏考试说明1.物质生活和社会习俗的变迁:近代以来物质生活和社会习俗变化的表现及其影响因素。2.交通、通讯工具的进步:(1)近代以来铁路公路的建设;(2)交通和通讯工具的变革与发展。3.大众传媒的发展:(1)近代以来具有代表性的报刊及其对中国社会发展所起的作用;(2)影视事业的发展;(3)互联网的兴起。知识点一物质生活和社会习俗的变迁(一)变化中的男女服饰1.趋势:由拘谨、保守、呆板、等级森严向美观、开放适体、方便、平民化转变。2.表现(1)近代(2)现代(二)饮食与居室的演进1.并行于世的中西餐(1)中餐:四大菜系,即鲁菜、粤菜、川菜、淮扬菜。(2)西餐:鸦片战争后,西餐传入中国,出现了中西餐并行于世的局面。2.居室建筑(1)传统居室:四合院是北方地区的典型民居。(2)西式住房:鸦片战争后,在租界等外国人集中居住区,西式住房开始大量出现;20世纪30年代前后,京、津等地开始出现完全欧化的新式住宅。(三)习俗风尚的变革1.背景:辛亥革命、新文化运动、新中国的成立以及改革开放等。2.表现(1)婚丧礼俗:清末民初,新青年男女开始反对包办婚姻,主张婚姻自由,仿效西方的新式婚礼。新中国成立后,开始用火葬代替土葬。(2)社交礼仪:民国成立后,点头鞠躬握手取代了传统的跪拜作揖。(3)思想观念:女子获得受教育权利并步入社会。知识点二交通、通信工具的进步1.交通工具的更新(1)特点:更迭速度快,在城市比较显著,在乡村则迟缓得多。(2)概况2.邮电通信设施的逐渐完善(1)邮电(2)电信知识点三大众传播媒介的更新1.大众报业(1)西人办报:从19世纪40年代到90年代,在华传教士兴起了一股办报的热潮。(2)国人办报:1873年,在汉口出版的《昭文新报》,开创了国人办报的先例;维新运动中,《中外纪闻》《强学报》《时务报》等影响较大。2.广播影视(1)广播(2)电影(3)电视3.互联网与民众生活的渐变(1)出现:1993年,中国第一条互联网专线正式开通。(2)发展:截至2008年底,中国互联网普及率达到22.6%,超过全球平均水平。(3)影响考向一近现代社会生活变迁的特点及影响[史料研读]史料一天津通商后不出十年,租界里中国人的时髦打扮已变成“短衫窄裤,头戴小草帽口衔烟卷,时辰表链,特挂胸前”。甲午战争前,即便是内地甚至某些乡村,日用洋货也有所流行。洋货成为某些人生活的必需品,原先的“扬气”“今则竟曰‘洋气’了”。史料二近代礼仪的变化史料三父母之命这句话固然视为天经地义不可改易的,但是我们现在做父母的应该要晓得,这几千年来的礼教风俗到了今天决计行不通……做父母的应该要明白些现在世界的大势!闭关自守,做不到了;农业经济组织下的状态,保不住了。——陆秋心《婚姻问题的三个时期》(1920年)1.史料一反映了西方生活方式伴随西方侵略传入中国,尤其是甲午战争前,中国内地或农村西方生活习俗已是相当普遍,如“洋货成为某些人生活的必需品”。2.史料二反映了近代礼仪由跪拜礼到鞠躬礼,再到握手礼,表面是一种礼仪的变迁,实质上反映了中国社会由等级森严到社会地位平等的变化。3.史料三反映了从小农经济到近代工商业的发展,经济基础的变化冲击了旧的习俗。1.史料一中的“洋气”是指什么?结合所学知识,分析从“扬气”变为“洋气”的原因。提示:西方式生活时尚。原因:西方列强的入侵,西方商品的输入,西方文化的影响。2.根据以上史料,概括影响近代社会生活变迁的主要因素有哪些?提示:根本原因:西方生产、生活方式的冲击。政治上:政府、重大社会变革运动和仁人志士的推动。思想上:西方民主、平等思想的传播。经济上:近代工商业的发展。[史论归纳]近代社会生活变迁的特点及社会影响1.特点(1)从地域看:由通商口岸城市、沿海城市向内地和市镇推进,存在着严重的不平衡性。(2)从过程看:从西方引进,有较强的殖民地色彩,且中西、新旧并存,甚至中西合璧、相互渗透。(3)从水平看:断发运动迅速,且彻底。不缠足运动虽然起步早,可是进展缓慢,并且沿海和内地水平不一。(4)从动力看:每一次服饰、习俗等方面的变化都与当时社会运动的推动有关。2.影响:客观上促进了近代社会的文明与进步。(1)政治上,有利于中国反封...