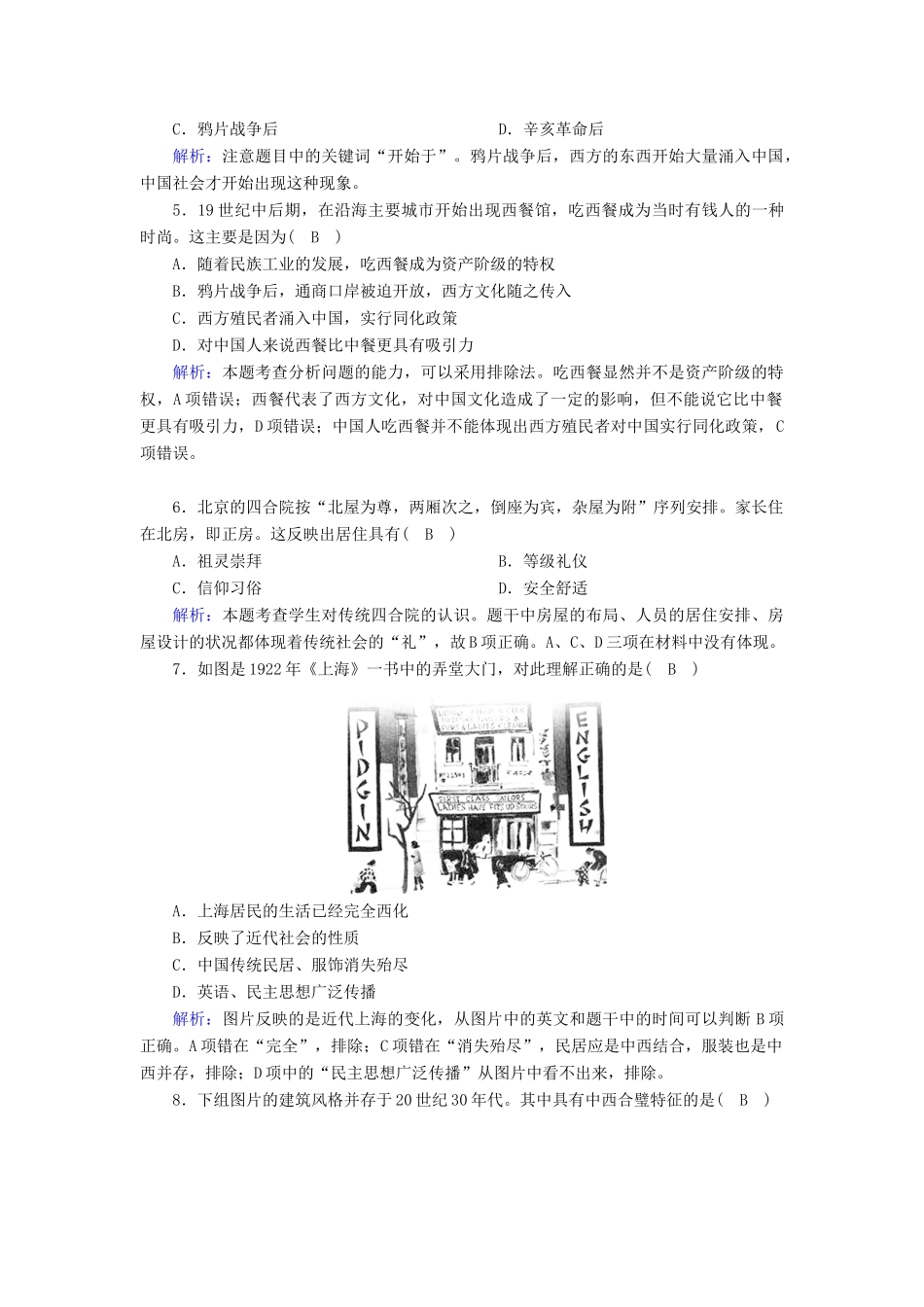

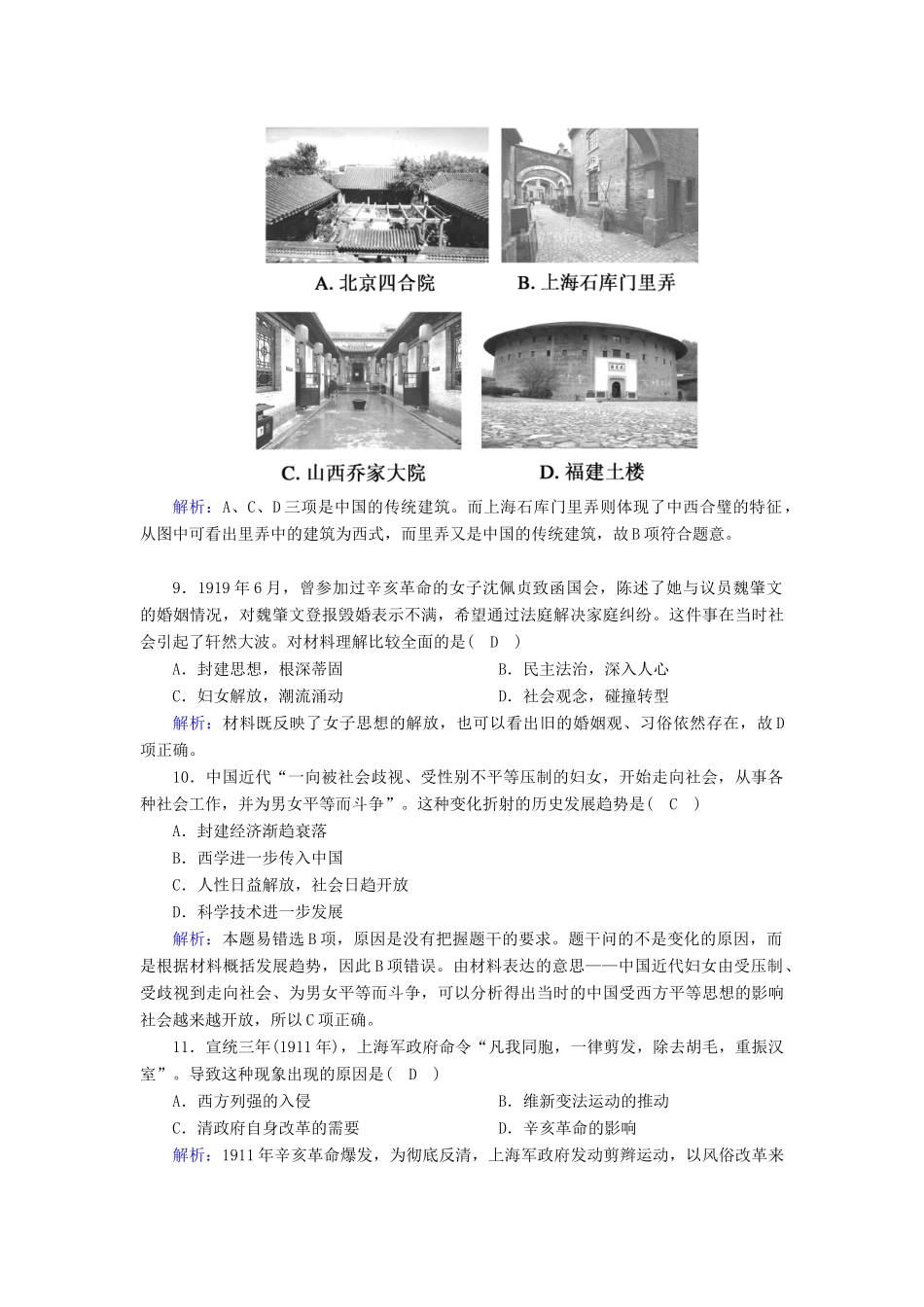

物质生活和社会习俗的变迁一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)1.19世纪60年代末,某地中国人的时髦打扮开始变为“短衫窄裤,头戴小草帽,口衔烟卷,时辰表链,特挂胸前”。该地最有可能是(A)A.厦门的租界B.杭州的断桥C.北京的街头D.重庆的学堂解析:材料讲的是19世纪60年代末中国社会服饰的变化,西式服饰应出现于这个时候开放的通商口岸,即厦门。所以答案选A项。2.下列图片反映了近代以来中国女子服饰的变化,产生这一变化的原因不包括(C)A.“欧风美雨”的影响B.社会变革的推动C.服装款式的变化D.思想观念的解放解析:C项是变化的表现,不是变化的原因,故选C项。3.民国初年,参议院公布的男女礼服分为中西两类,中式即长袍马褂。民间衣着更为自由,上海《申报》称:帝制取消后,“人士趋改洋服洋帽,其为数不知凡几”。由此可知民国初年(D)A.服饰文化颠覆了传统B.崇洋媚外之风开始盛行C.民众普遍接受西式服饰D.服饰变革带有时代色彩解析:“民国初年,参议院公布的男女礼服分为中西两类,中式即长袍马褂。民间衣着更为自由”表明服饰的变化受时代的影响,故D项正确。4.“凡物之极贵重者,皆谓之洋。重楼曰洋楼,彩轿曰洋轿,挂灯曰洋灯,火锅名为洋锅……大江南北,莫不以洋为尚……”中国社会出现这种现象开始于(C)A.明末清初B.鸦片战争前C.鸦片战争后D.辛亥革命后解析:注意题目中的关键词“开始于”。鸦片战争后,西方的东西开始大量涌入中国,中国社会才开始出现这种现象。5.19世纪中后期,在沿海主要城市开始出现西餐馆,吃西餐成为当时有钱人的一种时尚。这主要是因为(B)A.随着民族工业的发展,吃西餐成为资产阶级的特权B.鸦片战争后,通商口岸被迫开放,西方文化随之传入C.西方殖民者涌入中国,实行同化政策D.对中国人来说西餐比中餐更具有吸引力解析:本题考查分析问题的能力,可以采用排除法。吃西餐显然并不是资产阶级的特权,A项错误;西餐代表了西方文化,对中国文化造成了一定的影响,但不能说它比中餐更具有吸引力,D项错误;中国人吃西餐并不能体现出西方殖民者对中国实行同化政策,C项错误。6.北京的四合院按“北屋为尊,两厢次之,倒座为宾,杂屋为附”序列安排。家长住在北房,即正房。这反映出居住具有(B)A.祖灵崇拜B.等级礼仪C.信仰习俗D.安全舒适解析:本题考查学生对传统四合院的认识。题干中房屋的布局、人员的居住安排、房屋设计的状况都体现着传统社会的“礼”,故B项正确。A、C、D三项在材料中没有体现。7.如图是1922年《上海》一书中的弄堂大门,对此理解正确的是(B)A.上海居民的生活已经完全西化B.反映了近代社会的性质C.中国传统民居、服饰消失殆尽D.英语、民主思想广泛传播解析:图片反映的是近代上海的变化,从图片中的英文和题干中的时间可以判断B项正确。A项错在“完全”,排除;C项错在“消失殆尽”,民居应是中西结合,服装也是中西并存,排除;D项中的“民主思想广泛传播”从图片中看不出来,排除。8.下组图片的建筑风格并存于20世纪30年代。其中具有中西合璧特征的是(B)解析:A、C、D三项是中国的传统建筑。而上海石库门里弄则体现了中西合璧的特征,从图中可看出里弄中的建筑为西式,而里弄又是中国的传统建筑,故B项符合题意。9.1919年6月,曾参加过辛亥革命的女子沈佩贞致函国会,陈述了她与议员魏肇文的婚姻情况,对魏肇文登报毁婚表示不满,希望通过法庭解决家庭纠纷。这件事在当时社会引起了轩然大波。对材料理解比较全面的是(D)A.封建思想,根深蒂固B.民主法治,深入人心C.妇女解放,潮流涌动D.社会观念,碰撞转型解析:材料既反映了女子思想的解放,也可以看出旧的婚姻观、习俗依然存在,故D项正确。10.中国近代“一向被社会歧视、受性别不平等压制的妇女,开始走向社会,从事各种社会工作,并为男女平等而斗争”。这种变化折射的历史发展趋势是(C)A.封建经济渐趋衰落B.西学进一步传入中国C.人性日益解放,社会日趋开放D.科学技术进一步发展解析:本题易错选B项,原因是没有把握题干的要求。题干问的不是变化的原因,而是根据材料概括发展趋势,因此B项错误。由材料表...