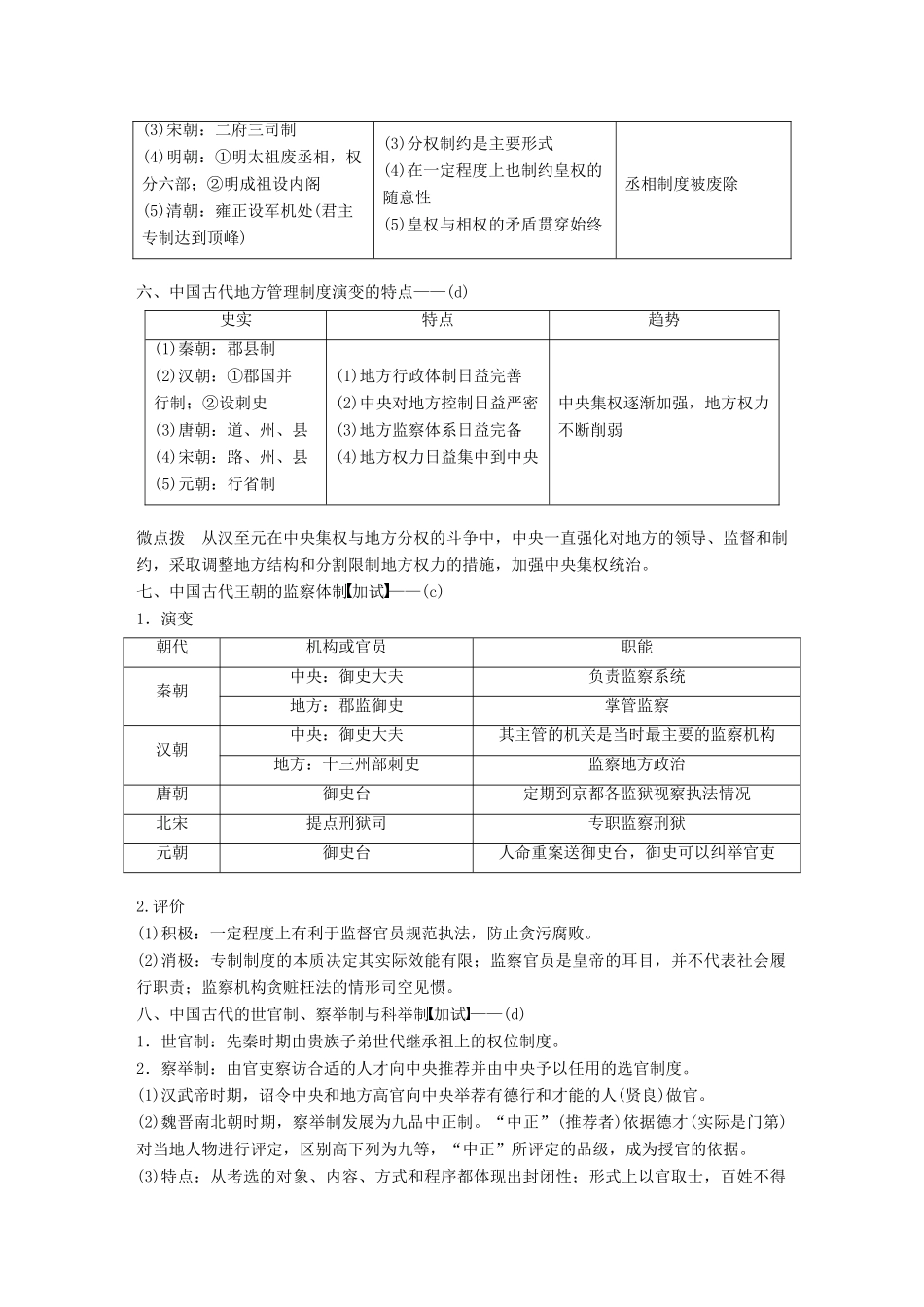

考点3君主专制政体的演进与强化一、汉朝州刺史的设置——(b)1.设置:汉武帝时期,全国被划分为13个监察区域,称为十三州部,每州设刺史一人,监察地方高官和诸侯王。其职责是监察地方政治。2.目的:加强中央对地方的控制。3.演变:东汉后演变为地方行政机构。二、唐朝三省六部制——(b)1.机构与职能:唐代中央设中书省(起草)、门下省(审核)和尚书省(执行),三省最高长官都是宰相。尚书省设吏、户、礼、兵、刑、工六部。2.特点:相权一分为三、互相牵制;各司其职、分工合作。3.影响:相权一分为三,有利于加强皇权;三省分工明确,既有合作,又相互牵制和监督,有利于科学决策,提高行政效率;标志着中国古代中央官僚制度的完善,为后世所沿用。微点拨隋唐时期确立的三省体制,使相权一分为三,皇权得以加强,标志着君主专制制度的成熟。三、宋朝分割相权的措施——(b)1.行政权:设中书门下(政事堂)掌管,长官称“同中书门下平章事”(简称同平章事),职务相当于宰相,增设参知政事为副宰相。2.军事权:设枢密院管军事,长官为枢密使。3.财政权:设三司总理财政,长官为三司使。四、元朝行省制度——(b)1.设置(1)以行中书省作为常设地方行政机构,全国分设十个行中书省(行省)。行省行使权力时受中央的节制,行政官员不能更改赋税征收制度,不得调动军队。(2)两个单列的行政区划,即中书省直辖的“腹里”和宣政院管辖的西藏、四川和青海部分地区(宣政院是管理全国佛教和藏族军民政教事务的中央官署)。2.意义便利了中央对地方的管理,加强了中央集权;有利于调整中央与地方的关系,为明清所沿用,成为我国行省制的开端。微点拨1在古代,中书省的职权并不完全相同。唐朝的中书省是三省中的一省,是决策机构,元代的中书省则为最高行政机构。2元代并不是所有地区都由行省管辖,如河北、山西、山东由中央直辖中书省,边远民族地区设宣慰司,西藏由宣政院管理。五、中国古代中央政治制度的特点——(d)史实特点趋势(1)秦朝:三公九卿制(2)唐朝:三省六部制(1)相权逐渐被分散、削弱(2)皇权逐渐增强专制皇权日益强化,相权日益被分散直至(3)宋朝:二府三司制(4)明朝:①明太祖废丞相,权分六部;②明成祖设内阁(5)清朝:雍正设军机处(君主专制达到顶峰)(3)分权制约是主要形式(4)在一定程度上也制约皇权的随意性(5)皇权与相权的矛盾贯穿始终丞相制度被废除六、中国古代地方管理制度演变的特点——(d)史实特点趋势(1)秦朝:郡县制(2)汉朝:①郡国并行制;②设刺史(3)唐朝:道、州、县(4)宋朝:路、州、县(5)元朝:行省制(1)地方行政体制日益完善(2)中央对地方控制日益严密(3)地方监察体系日益完备(4)地方权力日益集中到中央中央集权逐渐加强,地方权力不断削弱微点拨从汉至元在中央集权与地方分权的斗争中,中央一直强化对地方的领导、监督和制约,采取调整地方结构和分割限制地方权力的措施,加强中央集权统治。七、中国古代王朝的监察体制加试——(c)1.演变朝代机构或官员职能秦朝中央:御史大夫负责监察系统地方:郡监御史掌管监察汉朝中央:御史大夫其主管的机关是当时最主要的监察机构地方:十三州部刺史监察地方政治唐朝御史台定期到京都各监狱视察执法情况北宋提点刑狱司专职监察刑狱元朝御史台人命重案送御史台,御史可以纠举官吏2.评价(1)积极:一定程度上有利于监督官员规范执法,防止贪污腐败。(2)消极:专制制度的本质决定其实际效能有限;监察官员是皇帝的耳目,并不代表社会履行职责;监察机构贪赃枉法的情形司空见惯。八、中国古代的世官制、察举制与科举制加试——(d)1.世官制:先秦时期由贵族子弟世代继承祖上的权位制度。2.察举制:由官吏察访合适的人才向中央推荐并由中央予以任用的选官制度。(1)汉武帝时期,诏令中央和地方高官向中央举荐有德行和才能的人(贤良)做官。(2)魏晋南北朝时期,察举制发展为九品中正制。“中正”(推荐者)依据德才(实际是门第)对当地人物进行评定,区别高下列为九等,“中正”所评定的品级,成为授官的依据。(3)特点:从考选的对象、内容、方式和程序都体现出封闭性;形式上以官取士,百姓不得参与,无法促进社会各阶...