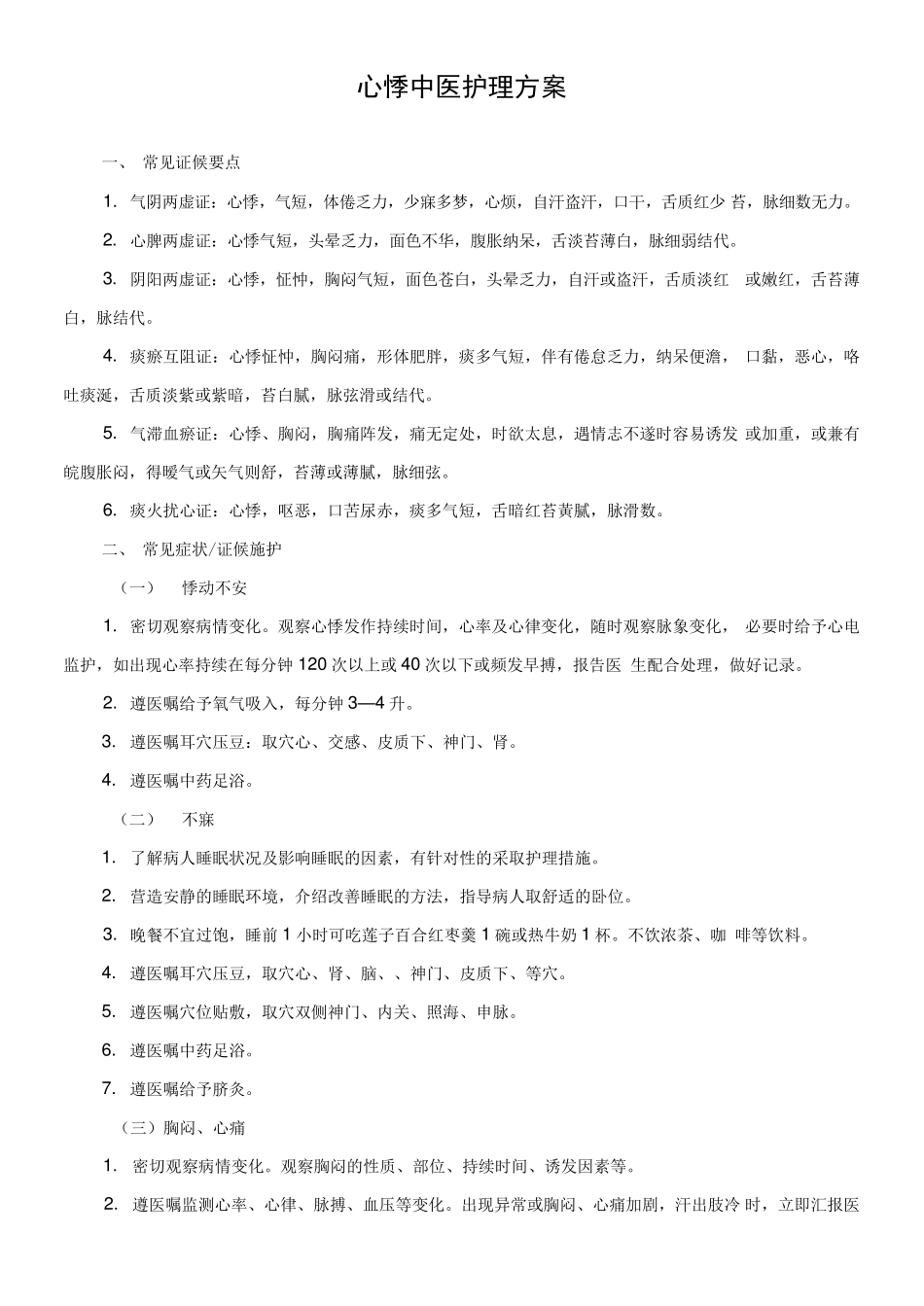

心悸中医护理方案 一、 常见证候要点 1. 气阴两虚证:心悸,气短,体倦乏力,少寐多梦,心烦,自汗盗汗,口干,舌质红少 苔,脉细数无力。 2. 心脾两虚证:心悸气短,头晕乏力,面色不华,腹胀纳呆,舌淡苔薄白,脉细弱结代。 3. 阴阳两虚证:心悸,怔忡,胸闷气短,面色苍白,头晕乏力,自汗或盗汗,舌质淡红 或嫩红,舌苔薄白,脉结代。 4. 痰瘀互阻证:心悸怔忡,胸闷痛,形体肥胖,痰多气短,伴有倦怠乏力,纳呆便澹, 口黏,恶心,咯吐痰涎,舌质淡紫或紫暗,苔白腻,脉弦滑或结代。 5. 气滞血瘀证:心悸、胸闷,胸痛阵发,痛无定处,时欲太息,遇情志不遂时容易诱发 或加重,或兼有皖腹胀闷,得暧气或矢气则舒,苔薄或薄腻,脉细弦。 6. 痰火扰心证:心悸,呕恶,口苦尿赤,痰多气短,舌暗红苔黃腻,脉滑数。 二、 常见症状/证候施护 (一) 悸动不安 1. 密切观察病情变化。观察心悸发作持续时间,心率及心律变化,随时观察脉象变化, 必要时给予心电监护,如出现心率持续在每分钟120 次以上或40 次以下或频发早搏,报告医 生配合处理,做好记录。 2. 遵医嘱给予氧气吸入,每分钟3—4 升。 3. 遵医嘱耳穴压豆:取穴心、交感、皮质下、神门、肾。 4. 遵医嘱中药足浴。 (二) 不寐 1. 了解病人睡眠状况及影响睡眠的因素,有针对性的采取护理措施。 2. 营造安静的睡眠环境,介绍改善睡眠的方法,指导病人取舒适的卧位。 3. 晚餐不宜过饱,睡前1 小时可吃莲子百合红枣羹1 碗或热牛奶1 杯。不饮浓茶、咖 啡等饮料。 4. 遵医嘱耳穴压豆,取穴心、肾、脑、、神门、皮质下、等穴。 5. 遵医嘱穴位贴敷,取穴双侧神门、内关、照海、申脉。 6. 遵医嘱中药足浴。 7. 遵医嘱给予脐灸。 (三)胸闷、心痛 1. 密切观察病情变化。观察胸闷的性质、部位、持续时间、诱发因素等。 2. 遵医嘱监测心率、心律、脉搏、血压等变化。出现异常或胸闷、心痛加剧,汗出肢冷 时,立即汇报医师。 3. 发作时绝对卧床休息,必要时给予氧气,氧流量为3—4 升/min。 4. 遵医嘱舌下含服速效救心丸,必要时舌下含服硝酸甘油,并观察疗效。 5. 遵医嘱耳穴压豆:取穴心、神门、交感、内分泌、肾等穴位。 6. 体针治疗 三、 中医特色治疗护理: (-)内服中药(详见附录1) (二)特色技术(详见附录2) 1. 耳穴压豆 2. 中药足浴 根据患者辩证选用中药制剂。 3. 穴位贴敷 选穴:选用具有安神定...