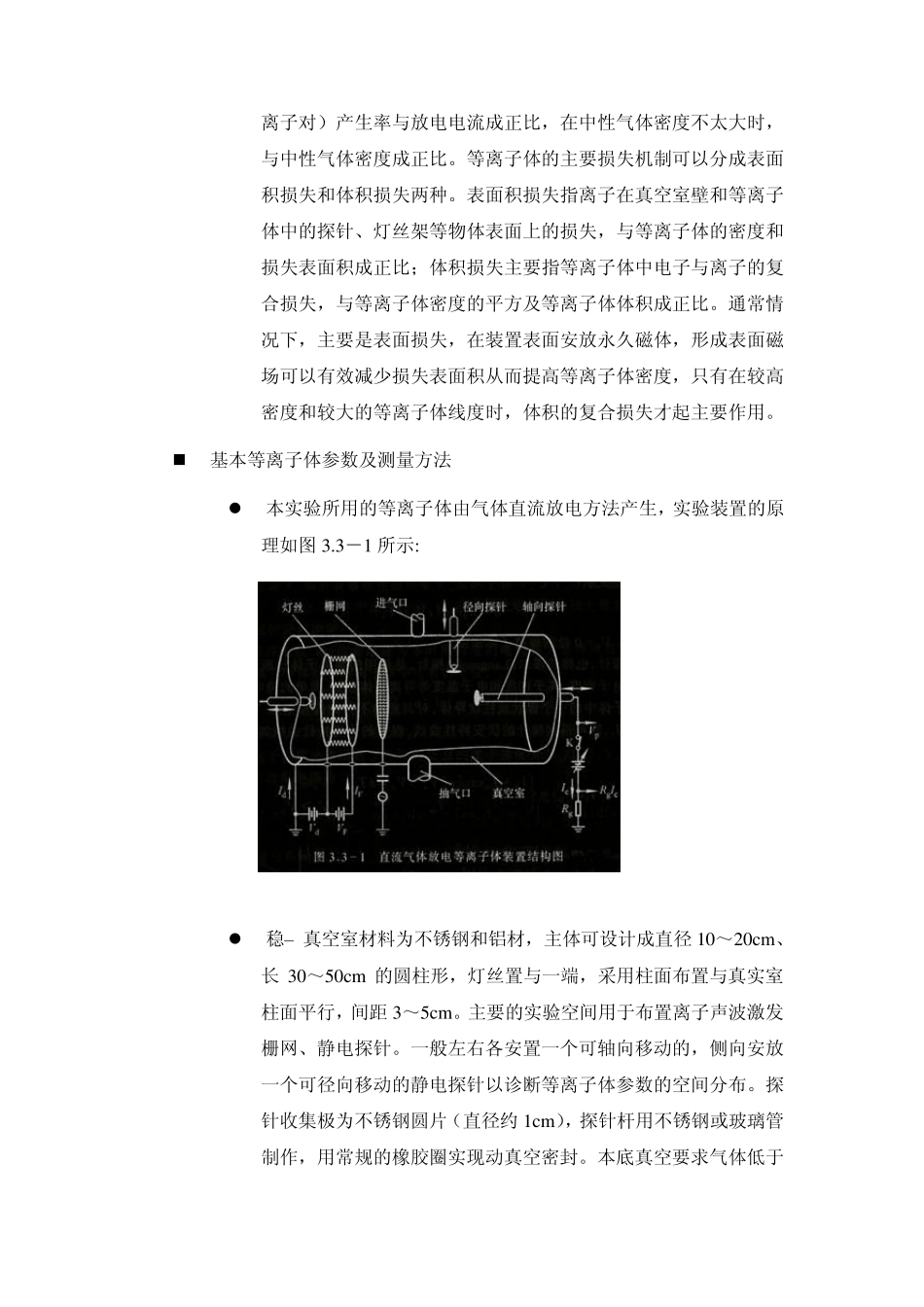

实验简介 等离子体是由大量的带电粒子组成的非束缚态体系,是继固体、液体、气体之后物质的第四种聚集状态。等离子体有别于其他物态的主要特点是其中长程的电磁相互作用起支配作用,等离子体中粒子与电磁场耦合会产生丰富的集体现象。气体放电是产生等离子体的一种常见形式,在低温等离子体材料表面改性、刻蚀、化学气相沉积、等离子体发光等方面有广泛的应用,同时也是实验室等离子体物态特性研究的重要对象。气体放电实现的方式可以千差万别,但产生放电的基本过程是利用外(电)场加速电子使之碰撞中性原子(分子)来电离气体。 本实验的目的是领会气体放电的基本原理和过程;掌握常规的静电探针诊断方法;了解等离子体中离子声波的激发、传播、阻尼等基本特性。 实验原理 气体放电原理与实验装置 利用电子对中性气体的轰击使气体电离是产生等离子体的一种常见的方法。在直流放电情况下,当灯丝(钨、鉭)达到足够高的温度时,许多电子会克服表面脱出功而被发射出来。这些初始电子在外加的直流电场中加速,获得足够的能量与中性气体碰撞并使之电离。室温下大多数常用气体的第一电离能在 20eV 左右,故而施加于阴极(灯丝)与阳极(本实验中为真空室壁)之间的电位差必须高于 20V。遭轰击而被剥离的电子称为次级电子,与初始电子相比,次级电子的能量较低。等离子体中大多数电子是次级电子。电子碰撞电离截面在能量为几十电子伏左右达到最大,通常在阴极与阳极之间施加30~ 100V电压就可以形成稳定的直流放电。 有几种因素限制了电极间产生的放电电流的大小。首先是阴极的电子发射能力的限制,阴极表面的发射电流密度由理查森(Richardson)定律给出: (1) 其中 T 和 W 分别是灯丝的温度合材料的脱出功,k 为波尔兹曼常数。A的理论值为,实际中 A 的数值在 ,之间。对钨来说, ,W=4.5eV,在 T=2000K(熔点 3650K)时,。 其次是空间电荷效应的限制。在中性原子稀少的情况下(如真空管中),电极之间的电流不会太大,电流受到限制的原因是积累在阴极附近的电子阻止了新的发射电子。在放电电极为平行板的模型下,空间电荷限制的发射电流由查尔德-朗缪尔(Child-Langmu ir)定律给出: (2) 其中 是放电电压,d 是电极之间的距离。若 =100V,d=0.05m,则 。但在气体放电的情况下,等离子体中的离子会部分中和电子产生的空间电荷,从而可以允许较大的放电电流。最终在阴极附近形成(离子)鞘层,...