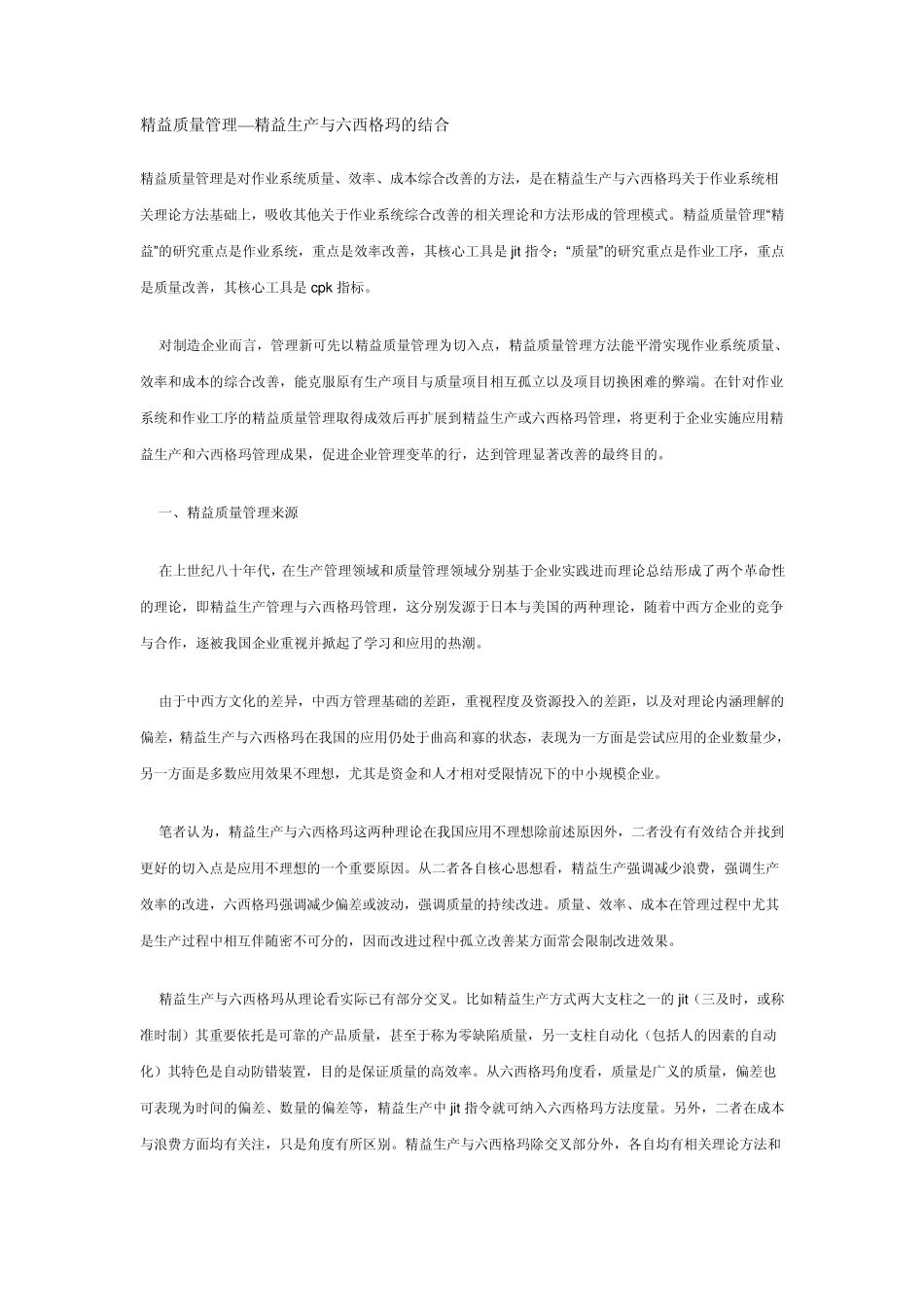

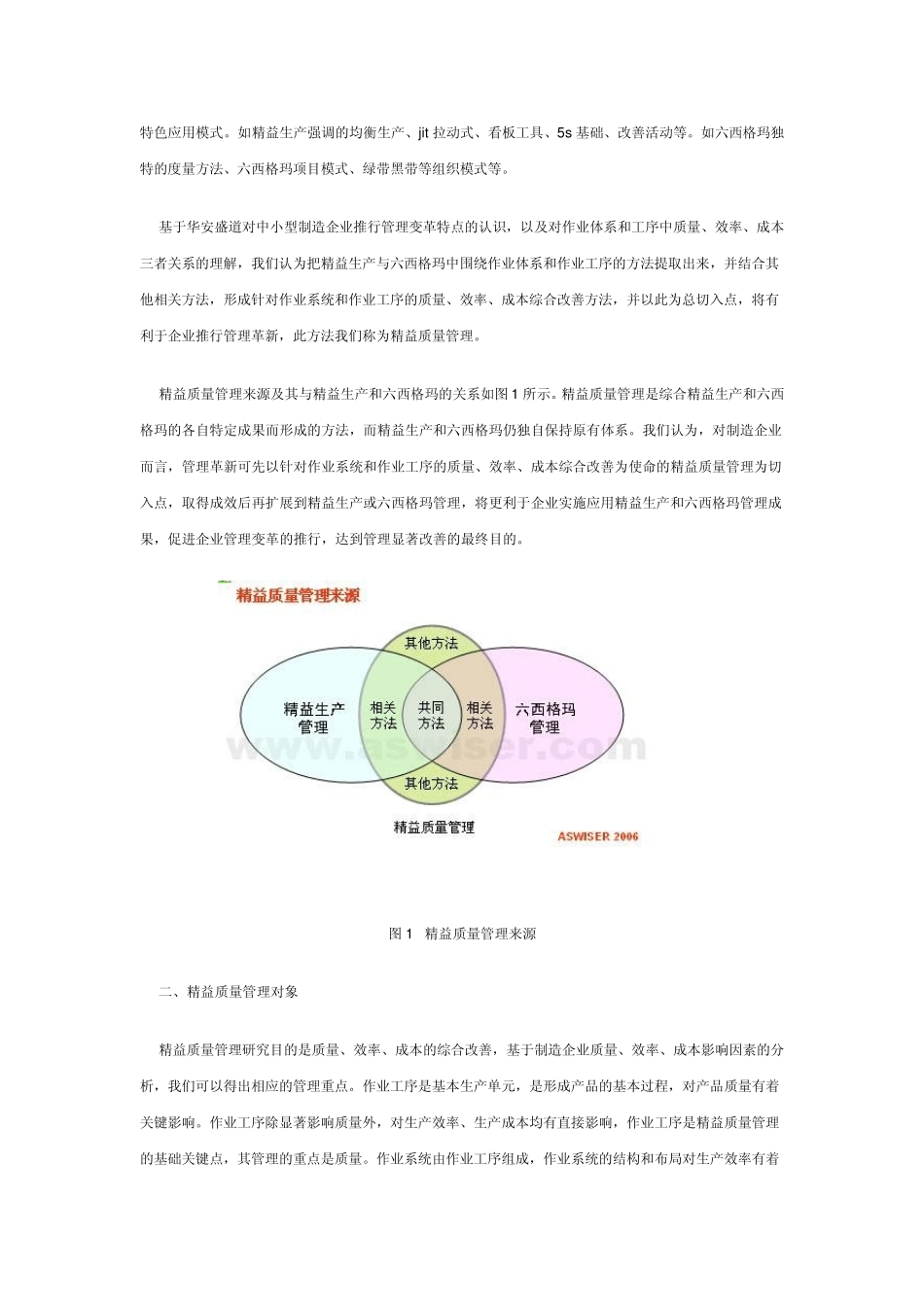

精益质量管理—精益生产与六西格玛的结合 精益质量管理是对作业系统质量、效率、成本综合改善的方法,是在精益生产与六西格玛关于作业系统相关理论方法基础上,吸收其他关于作业系统综合改善的相关理论和方法形成的管理模式。精益质量管理“精益”的研究重点是作业系统,重点是效率改善,其核心工具是jit指令;“质量”的研究重点是作业工序,重点是质量改善,其核心工具是cpk 指标。 对制造企业而言,管理新可先以精益质量管理为切入点,精益质量管理方法能平滑实现作业系统质量、效率和成本的综合改善,能克服原有生产项目与质量项目相互孤立以及项目切换困难的弊端。在针对作业系统和作业工序的精益质量管理取得成效后再扩展到精益生产或六西格玛管理,将更利于企业实施应用精益生产和六西格玛管理成果,促进企业管理变革的行,达到管理显著改善的最终目的。 一、精益质量管理来源 在上世纪八十年代,在生产管理领域和质量管理领域分别基于企业实践进而理论总结形成了两个革命性的理论,即精益生产管理与六西格玛管理,这分别发源于日本与美国的两种理论,随着中西方企业的竞争与合作,逐被我国企业重视并掀起了学习和应用的热潮。 由于中西方文化的差异,中西方管理基础的差距,重视程度及资源投入的差距,以及对理论内涵理解的偏差,精益生产与六西格玛在我国的应用仍处于曲高和寡的状态,表现为一方面是尝试应用的企业数量少,另一方面是多数应用效果不理想,尤其是资金和人才相对受限情况下的中小规模企业。 笔者认为,精益生产与六西格玛这两种理论在我国应用不理想除前述原因外,二者没有有效结合并找到更好的切入点是应用不理想的一个重要原因。从二者各自核心思想看,精益生产强调减少浪费,强调生产效率的改进,六西格玛强调减少偏差或波动,强调质量的持续改进。质量、效率、成本在管理过程中尤其是生产过程中相互伴随密不可分的,因而改进过程中孤立改善某方面常会限制改进效果。 精益生产与六西格玛从理论看实际已有部分交叉。比如精益生产方式两大支柱之一的jit(三及时,或称准时制)其重要依托是可靠的产品质量,甚至于称为零缺陷质量,另一支柱自动化(包括人的因素的自动化)其特色是自动防错装置,目的是保证质量的高效率。从六西格玛角度看,质量是广义的质量,偏差也可表现为时间的偏差、数量的偏差等,精益生产中 jit指令就可纳入六西格玛方法度量。另外,二者在成本与浪费方面均有关注,只是角度有所区别。精益...