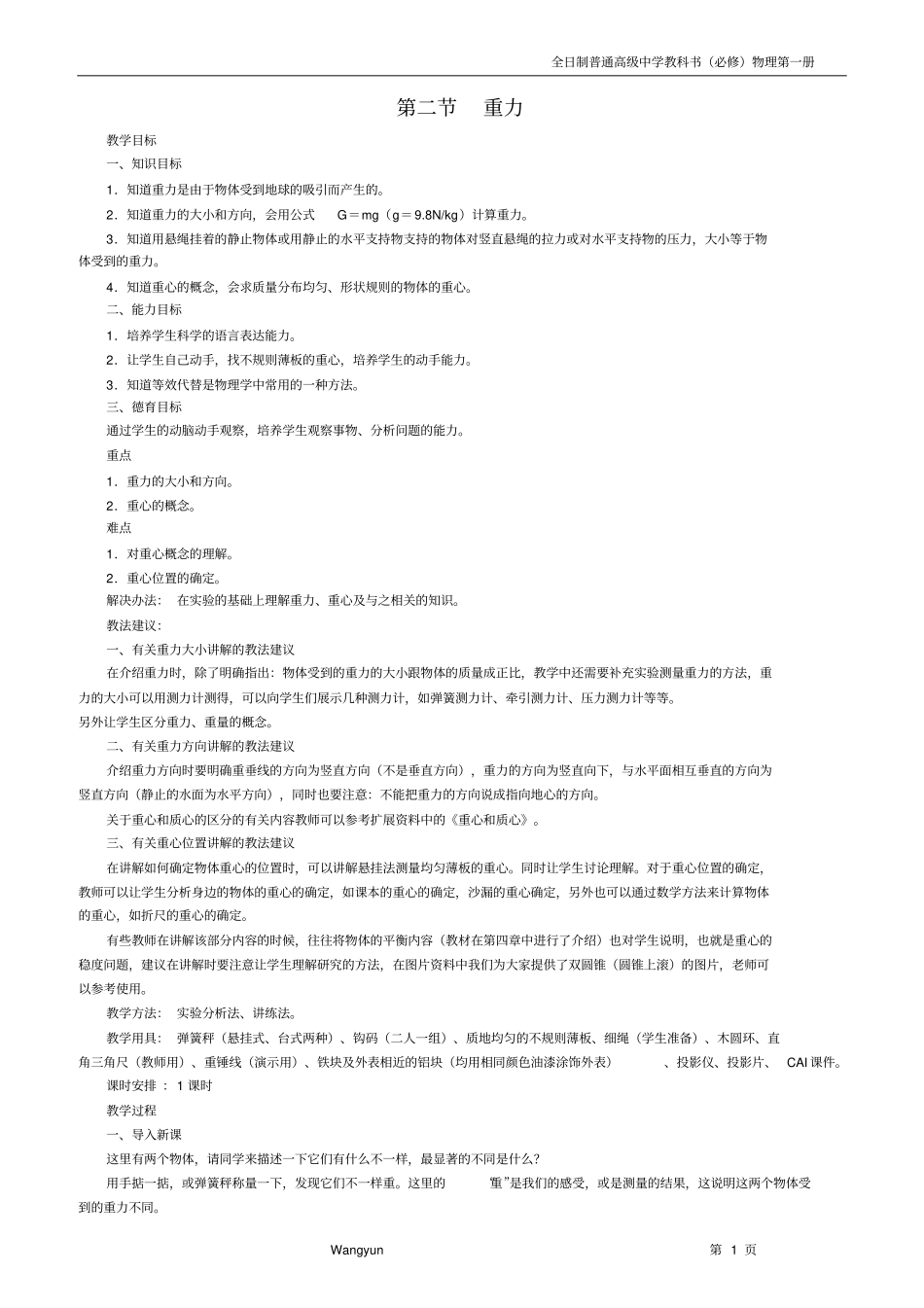

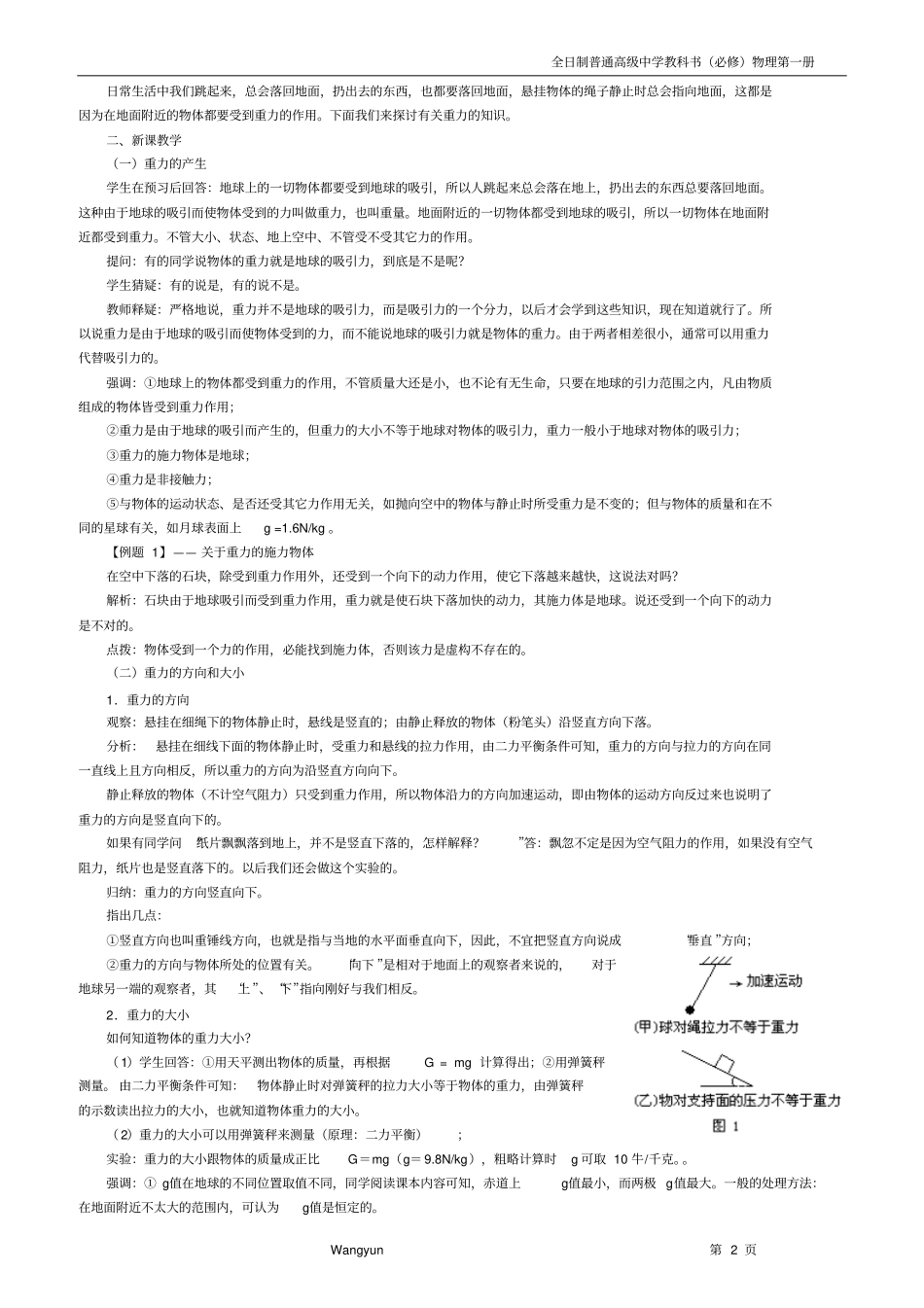

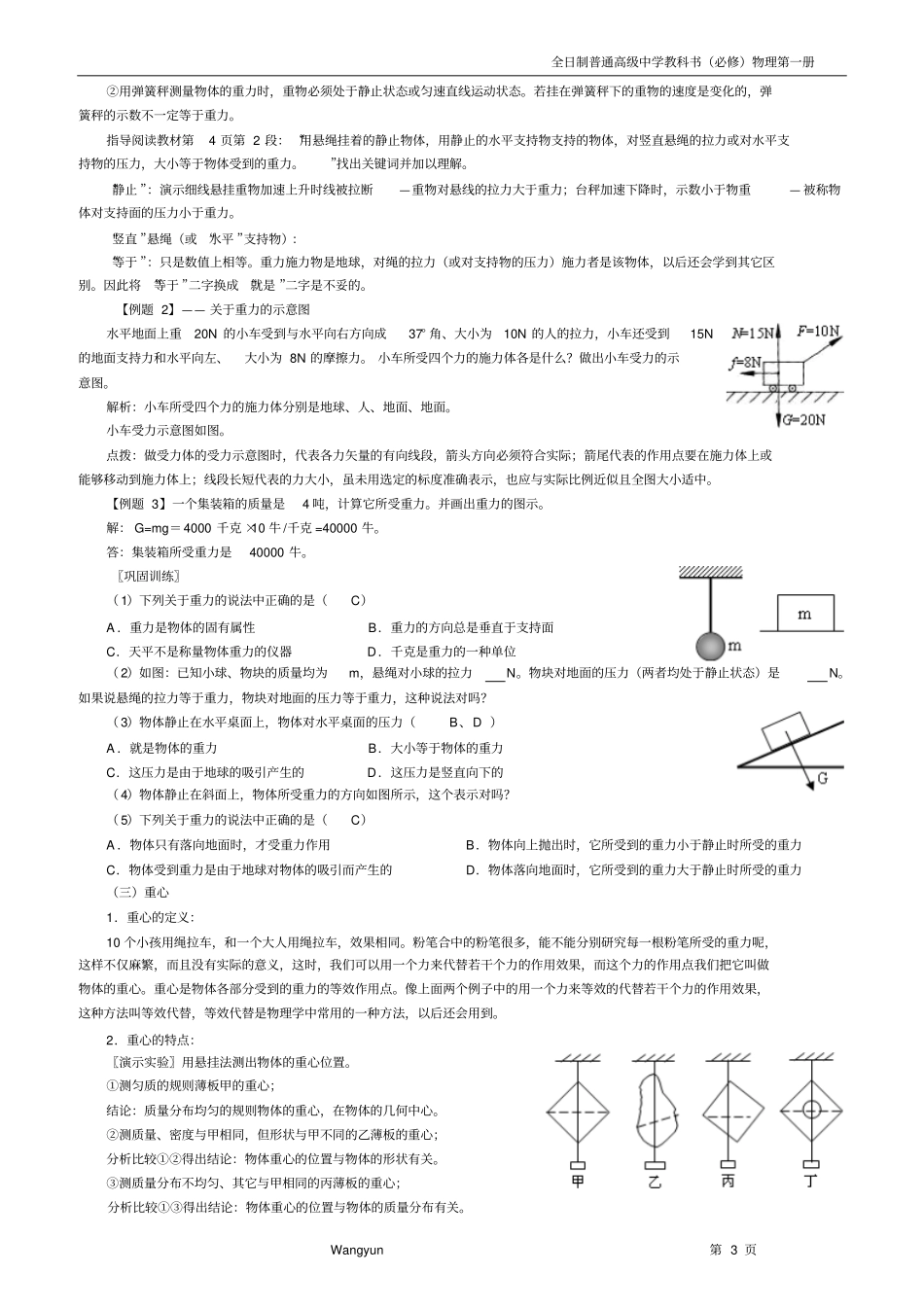

全日制普通高级中学教科书(必修)物理第一册Wangyun 第 1 页第二节重力教学目标一、知识目标1.知道重力是由于物体受到地球的吸引而产生的。2.知道重力的大小和方向,会用公式G=mg(g= 9.8N/kg)计算重力。3.知道用悬绳挂着的静止物体或用静止的水平支持物支持的物体对竖直悬绳的拉力或对水平支持物的压力,大小等于物体受到的重力。4.知道重心的概念,会求质量分布均匀、形状规则的物体的重心。二、能力目标1.培养学生科学的语言表达能力。2.让学生自己动手,找不规则薄板的重心,培养学生的动手能力。3.知道等效代替是物理学中常用的一种方法。三、德育目标通过学生的动脑动手观察,培养学生观察事物、分析问题的能力。重点1.重力的大小和方向。2.重心的概念。难点1.对重心概念的理解。2.重心位置的确定。解决办法: 在实验的基础上理解重力、重心及与之相关的知识。教法建议:一、有关重力大小讲解的教法建议在介绍重力时,除了明确指出:物体受到的重力的大小跟物体的质量成正比,教学中还需要补充实验测量重力的方法,重力的大小可以用测力计测得,可以向学生们展示几种测力计,如弹簧测力计、牵引测力计、压力测力计等等。另外让学生区分重力、重量的概念。二、有关重力方向讲解的教法建议介绍重力方向时要明确重垂线的方向为竖直方向(不是垂直方向),重力的方向为竖直向下,与水平面相互垂直的方向为竖直方向(静止的水面为水平方向),同时也要注意:不能把重力的方向说成指向地心的方向。关于重心和质心的区分的有关内容教师可以参考扩展资料中的《重心和质心》。三、有关重心位置讲解的教法建议在讲解如何确定物体重心的位置时,可以讲解悬挂法测量均匀薄板的重心。同时让学生讨论理解。对于重心位置的确定,教师可以让学生分析身边的物体的重心的确定,如课本的重心的确定,沙漏的重心确定,另外也可以通过数学方法来计算物体的重心,如折尺的重心的确定。有些教师在讲解该部分内容的时候,往往将物体的平衡内容(教材在第四章中进行了介绍)也对学生说明,也就是重心的稳度问题,建议在讲解时要注意让学生理解研究的方法,在图片资料中我们为大家提供了双圆锥(圆锥上滚)的图片,老师可以参考使用。教学方法: 实验分析法、讲练法。教学用具: 弹簧秤(悬挂式、台式两种)、钩码(二人一组)、质地均匀的不规则薄板、细绳(学生准备)、木圆环、直角三角尺(教师用)、重锤线(演示用)、铁块及外表相近的铝块...