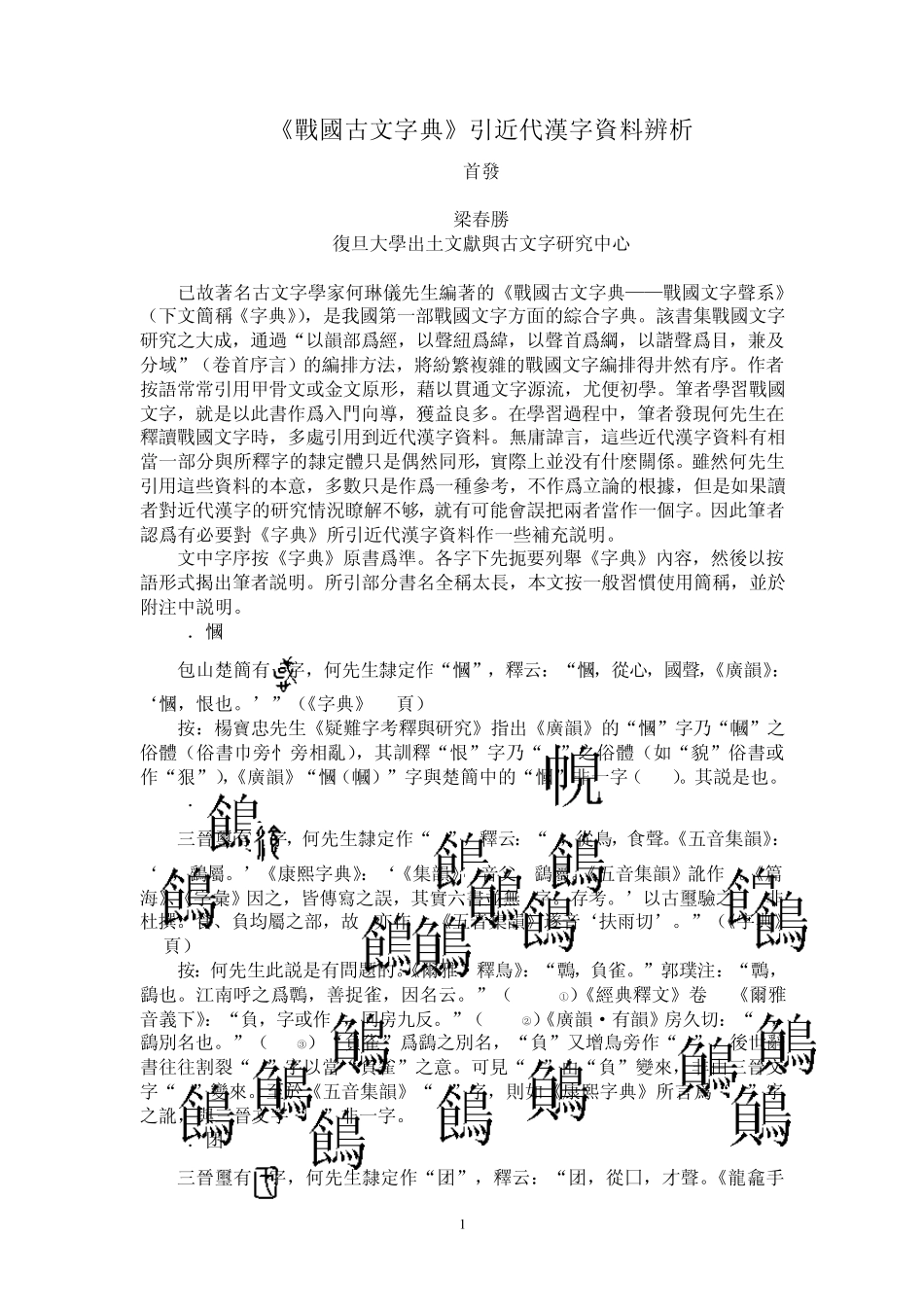

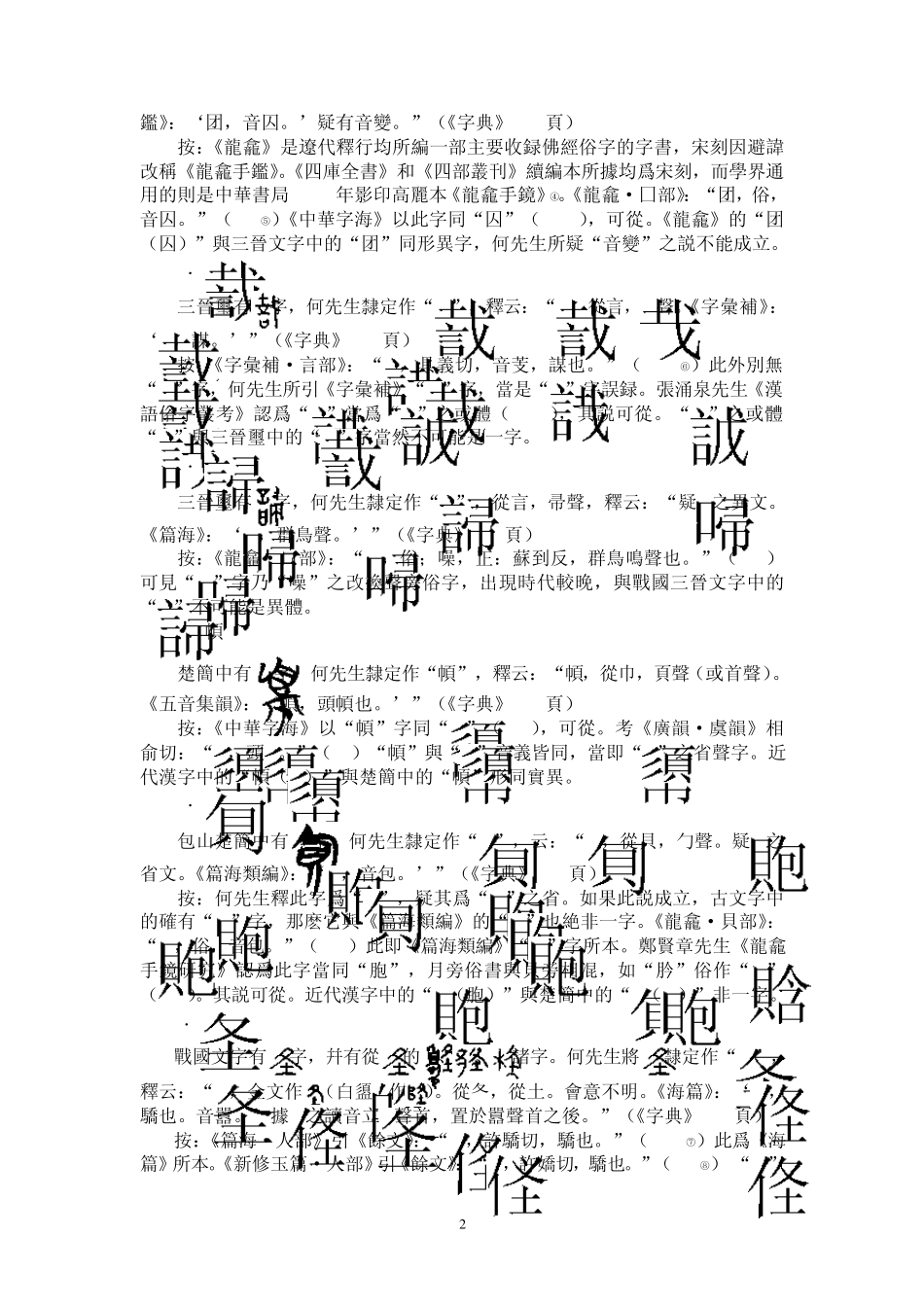

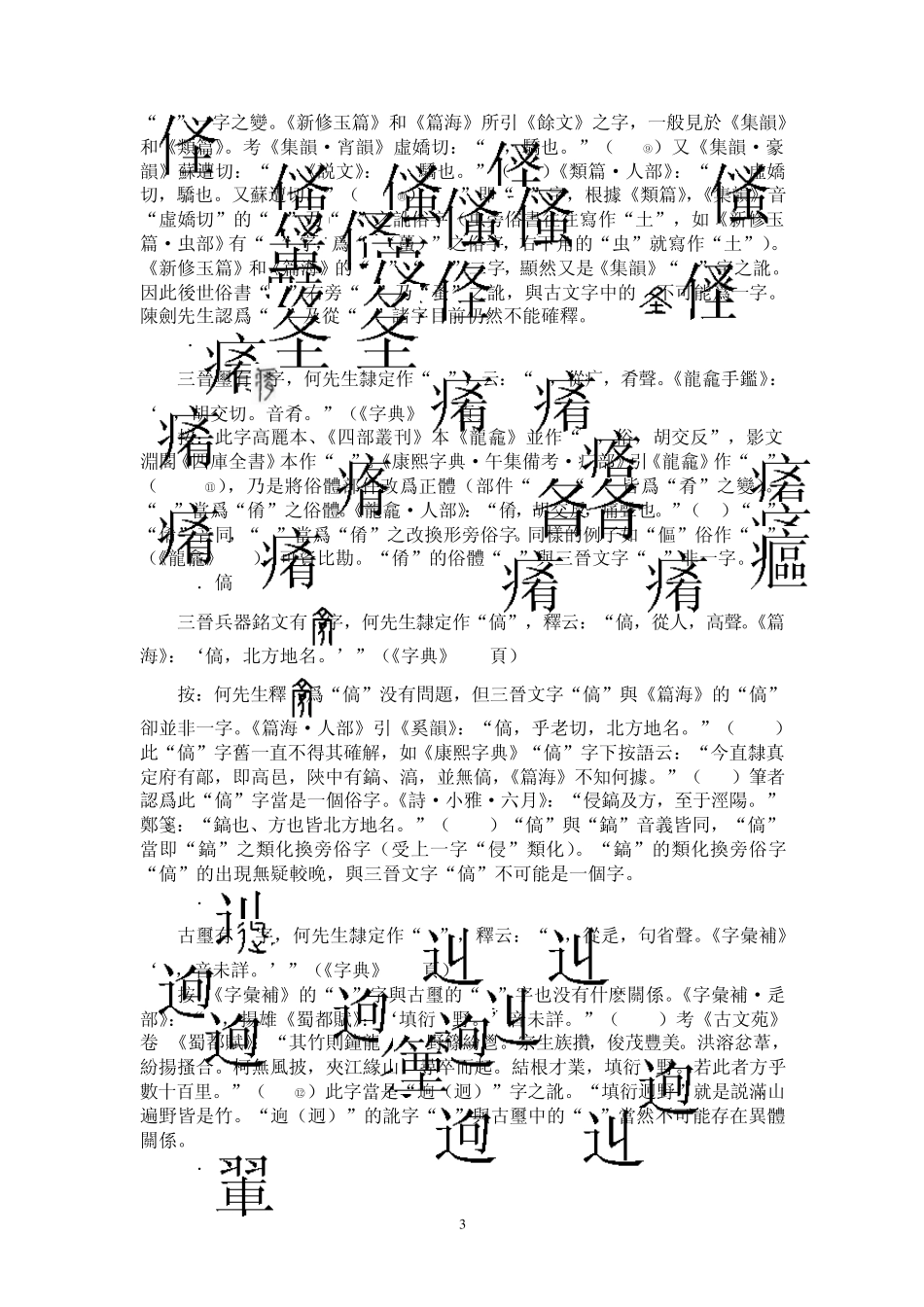

1 《戰國古文字典》引近代漢字資料辨析 (首發) 梁春勝 復旦大學出土文獻與古文字研究中心 已故著名古文字學家何琳儀先生編著的《戰國古文字典——戰國文字聲系》(下文簡稱《字典》),是我國第一部戰國文字方面的綜合字典。該書集戰國文字研究之大成,通過“以韻部爲經,以聲紐爲緯,以聲首爲綱,以諧聲爲目,兼及分域”(卷首序言)的編排方法,將紛繁複雜的戰國文字編排得井然有序。作者按語常常引用甲骨文或金文原形,藉以貫通文字源流,尤便初學。筆者學習戰國文字,就是以此書作爲入門向導,獲益良多。在學習過程中,筆者發現何先生在釋讀戰國文字時,多處引用到近代漢字資料。無庸諱言,這些近代漢字資料有相當一部分與所釋字的隸定體只是偶然同形,實際上並没有什麽關係。雖然何先生引用這些資料的本意,多數只是作爲一種參考,不作爲立論的根據,但是如果讀者對近代漢字的研究情況瞭解不够,就有可能會誤把兩者當作一個字。因此筆者認爲有必要對《字典》所引近代漢字資料作一些補充説明。 文中字序按《字典》原書爲準。各字下先扼要列舉《字典》內容,然後以按語形式揭出筆者説明。所引部分書名全稱太長,本文按一般習慣使用簡稱,並於附注中説明。 1.慖 包山楚簡有字,何先生隸定作“慖”,釋云:“慖,從心,國聲,《廣韻》:‘慖,恨也。’”(《字典》20頁) 按:楊寶忠先生《疑難字考釋與研究》指出《廣韻》的“慖”字乃“幗”之俗體(俗書巾旁忄旁相亂),其訓釋“恨”字乃“”之俗體(如“貌”俗書或作“狠”),《廣韻》“慖(幗)”字與楚簡中的“慖”非一字(275)。其説是也。 2. 三晉璽有字,何先生隸定作“ ”,釋云:“ ,從鳥,食聲。《五音集韻》:‘,鷂屬。’《康熙字典》:‘《集韻》 音父,鷂屬。《五音集韻》訛作 。《篇海》、《字彙》因之,皆傳寫之誤,其實六書並無字。存考。’以古璽驗之, 非杜撰。食、負均屬之部,故亦作 ,《五音集韻》遂音‘扶雨切’。”(《字典》66頁) 按:何先生此説是有問題的。《爾雅·釋鳥》:“鷣,負雀。”郭璞注:“鷣,鷂也。江南呼之爲鷣,善捉雀,因名云。”(2648B①)《經典釋文》卷 30《爾雅音義下》:“負,字或作 ,同房九反。”(1699②)《廣韻·有韻》房久切:“,鷂別名也。”(324③)“負雀”爲鷂之別名,“負”又增鳥旁作“ ”,後世辭書往往割裂“ ”字以當“負雀”之意。可見“”由“負”變來,非由三晉文字“ ”變來。至於《五音集韻》...