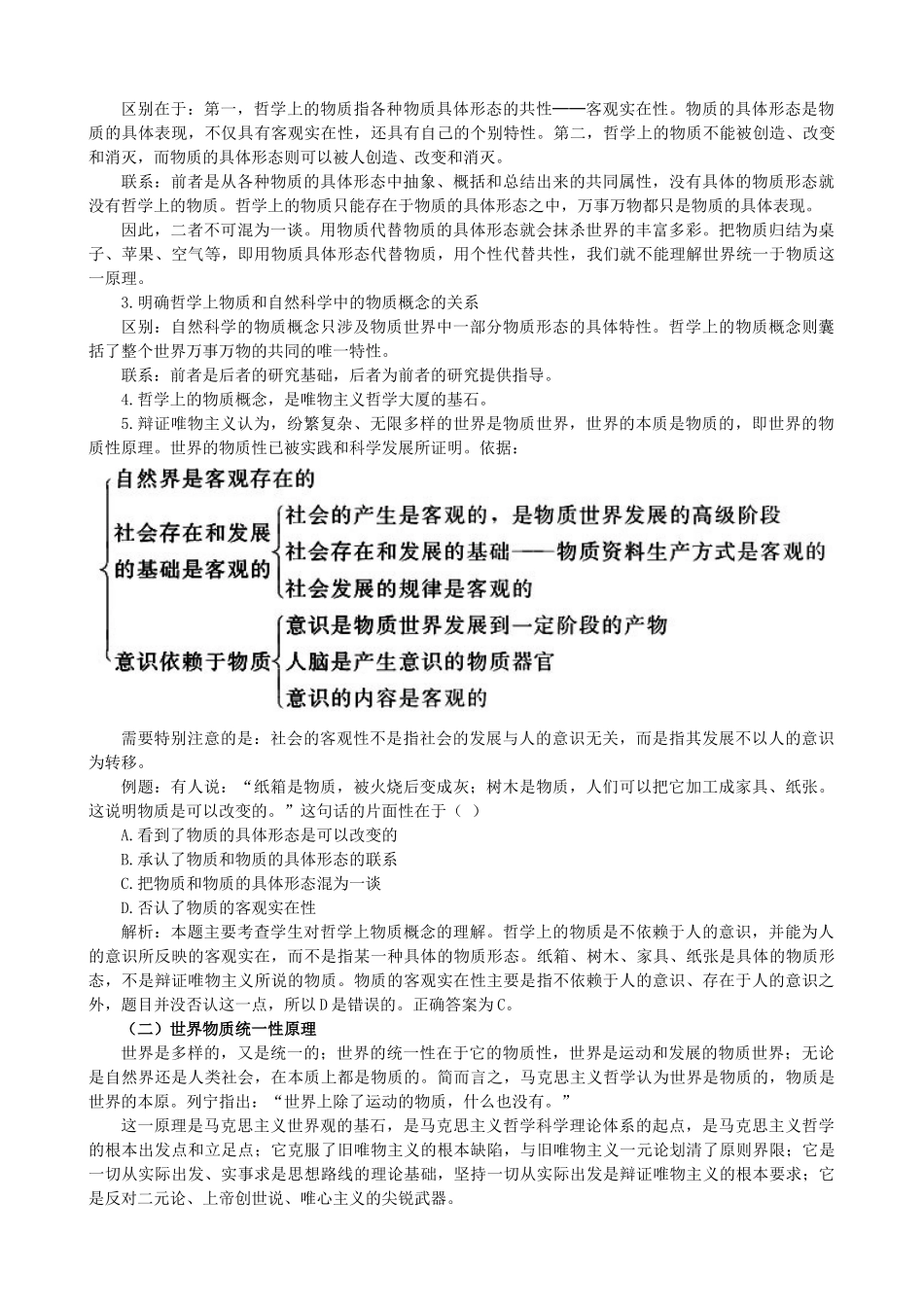

第一框 世界的物质性 一、学习指导(一)知识网络 (二)课程标准要求根据课程标准的要求,本框要求掌握的主要内容有:理解自然界的存在与发展是客观的;社会的存在与发展是客观的;世界的本质是物质的;物质是运动的;运动是有规律的。运用所学原理,从社会物质生产特别是生产力和生产关系的矛盾运动来解释世界,认识社会发展规律。分析实例,说明探讨客观世界必须坚持从实际出发,实事求是。培养学生自觉地运用哲学理论观察、分析和解决社会问题的能力。(三)学法指导1.扩展阅读学习法。在学习“自然界的物质性”内容时,可以利用相关书籍和网络资料,了解自然界的一切事物都是统一的物质世界的组成部分,是先于人和人的意识而存在的。通过这种学习方式,可以对所学内容有更加切身的体会,进而加深对所学知识的理解。2.理论联系实际。社会过程不同于自然过程,理解自然界的客观物质性容易些,理解社会的客观物质性则相对困难些。在学习“人类社会的物质性”内容时,要注意理论联系实际,关注时代,从中去领会时代的发展。可以分析具体事例:为什么在封建社会,即使皇亲国戚在炎热的夏天也只能借助扇子纳凉,而在今天,即使是平民百姓也可以利用电扇、空调来调节温度。二、知识点拨(一)物质1.准确理解物质概念物质是不依赖于人的意识并能为人的意识所反映的客观实在。它的唯一特性是客观实在性(这是与意识相比而言);根本属性是运动(这是与物质的其他属性相比而言)。第一,物质的唯一特性是客观实在性。新教材新学案思想政治④必修第四课探究世界的本质首先,要准确表述,不能把它说成是客观存在。客观实在性与客观存在是有区别的:“客观实在”是指不依赖于人的意识,存在于人的意识之外;客观存在也包括精神方面的客观存在。其次,为什么“唯一”?因为客观实在性是透过万事万物的表面特征从中抽象出来的共同的特性。第二,人的意识能够反映物质。2.明确作为哲学范畴的物质和物质具体形态的关系二者是共性与个性的关系,既有区别又有联系。区别在于:第一,哲学上的物质指各种物质具体形态的共性──客观实在性。物质的具体形态是物质的具体表现,不仅具有客观实在性,还具有自己的个别特性。第二,哲学上的物质不能被创造、改变和消灭,而物质的具体形态则可以被人创造、改变和消灭。联系:前者是从各种物质的具体形态中抽象、概括和总结出来的共同属性,没有具体的物质形态就没有哲学上的物质。哲学上的物质只能存在于物质的具体形...