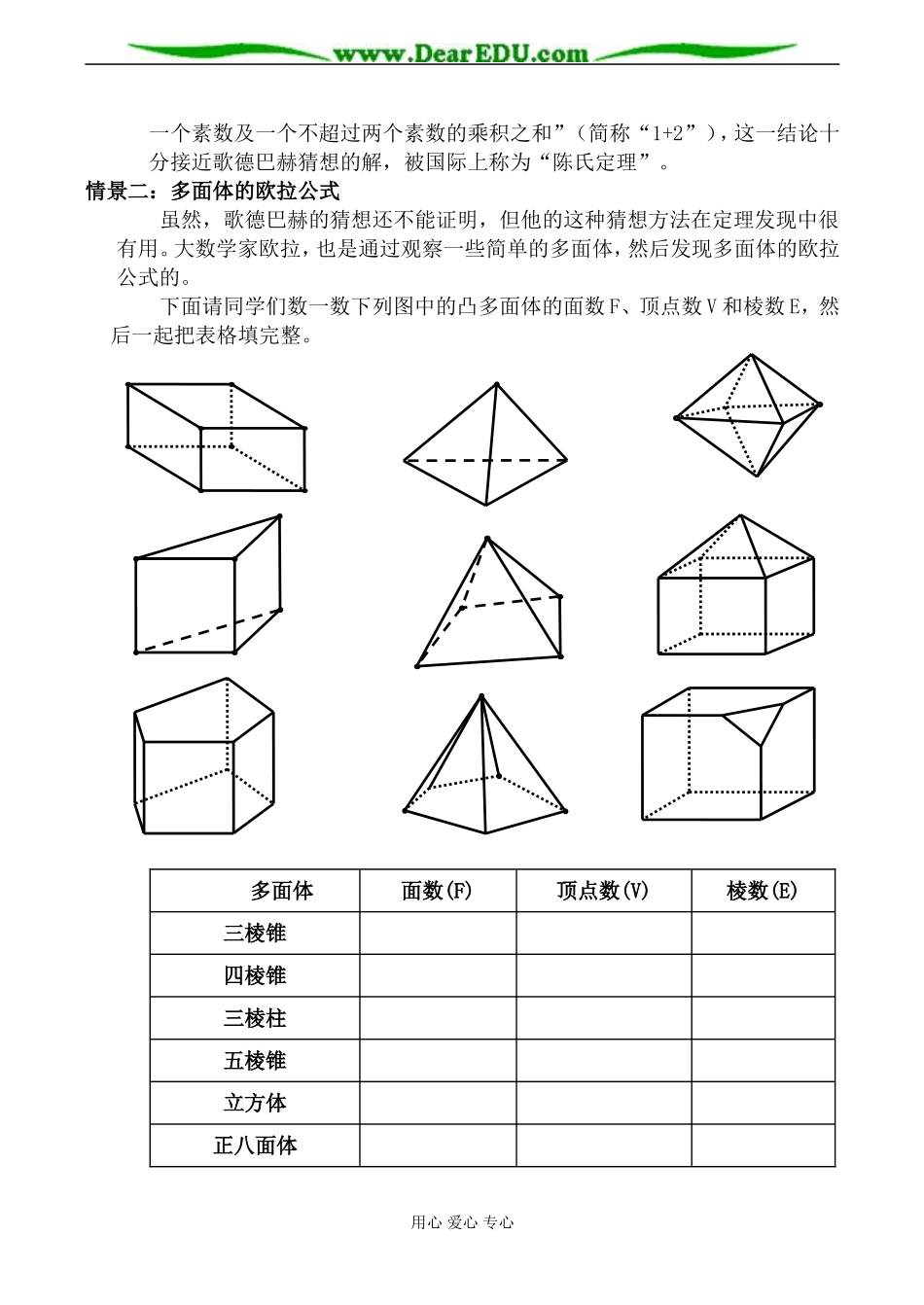

归纳推理一、教学目标知识与技能:(1)体会归纳推理这种基本的分析问题法,并把它们用于对问题的发现中去。 (2)明确归纳推理的一般步骤,并把这些方法用于实际问题的解决中去。 过程与方法: (1)通过歌德巴赫猜想引入课题,激发学生的学习积极性; (2)通过师生合作做实验的过程,让学生体会数学的严谨性; (3)通过生活中的实例,让学生体会归纳推理的思想方法。情感态度与价值观: 正确认识归纳推理在数学中的重要作用,养成从小开始认真观察事物、分析问题、发现事物之间的质的联系的良好个性品质,善于发现问题,探求新知识。二、教学重点:理解归纳推理的思维过程与一般形式。三、教学难点:运用归纳推理得到一般性的结论。四、教学方法与手段:多媒体演示,互动实验。五、教学过程:情景一:歌德巴赫猜想问题 1:同学们,你们有没有听说过一个世纪难题,歌德巴赫猜想,简称“1+1”? ____________________________________________问题 2:你们知道这个歌德巴赫猜想的具体内容吗? ____________________________________________问题 3:你们想不想知道歌德巴赫是怎样提出这个猜想的? 1742 年,歌德巴赫在教学中发现: 4=2+2, 6=3+3, 8=3+5, 10=3+7=5+5, 12=5+7 , 14=3+11=7+7 , 16=3+13=5+11 , 18=5+13=7+11, 20=3+17=7+13, 22=3+19=5+17=11+11,…… 由此,他猜想:任何大于 2 的偶数都可以表示为两个素数之和(简称“1+1”),可是他既证明不了这个猜想,也否定不了这个猜想。于是,歌德巴赫写信给当时的大数学家欧拉。欧拉在给他的回信中说,他相信这个猜想是正确的,但他不能证明。叙述如此简单的问题,连欧拉这样首屈一指的数学家都不能证明,这个猜想便引起了许多数学家的注意。从提出这个猜想至今许多数学家都不断努力想攻克它,但都没有成功。从此,这道著名的数学难题引起了世界上成千上万数学家的注意。200年过去了,没有人证明它。哥德巴赫猜想由此成为数学皇冠上一颗可望不可及的“明珠”。到了 20 世纪 20 年代,才有人开始向它靠近。目前最佳的结果是中国数学家陈景润于 1966 年证明的“每一个充分大的偶数都能够表示为用心 爱心 专心一个素数及一个不超过两个素数的乘积之和”(简称“1+2”),这一结论十分接近歌德巴赫猜想的解,被国际上称为“陈氏定理”。情景二:多面体的欧拉公式 虽然,歌德巴赫的猜想还不能证明,但他的这种猜想方法在定理发现中很有用。大数...