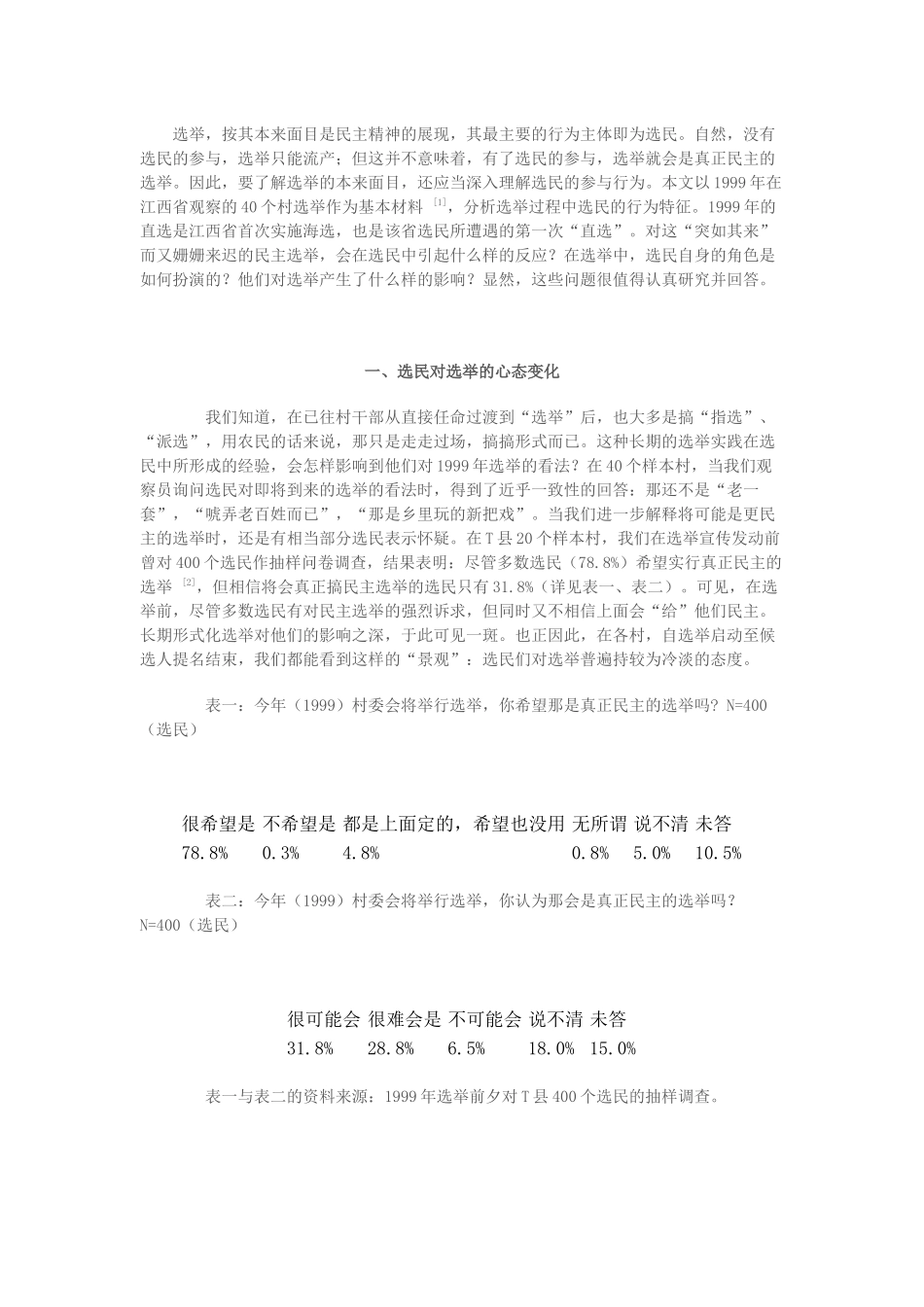

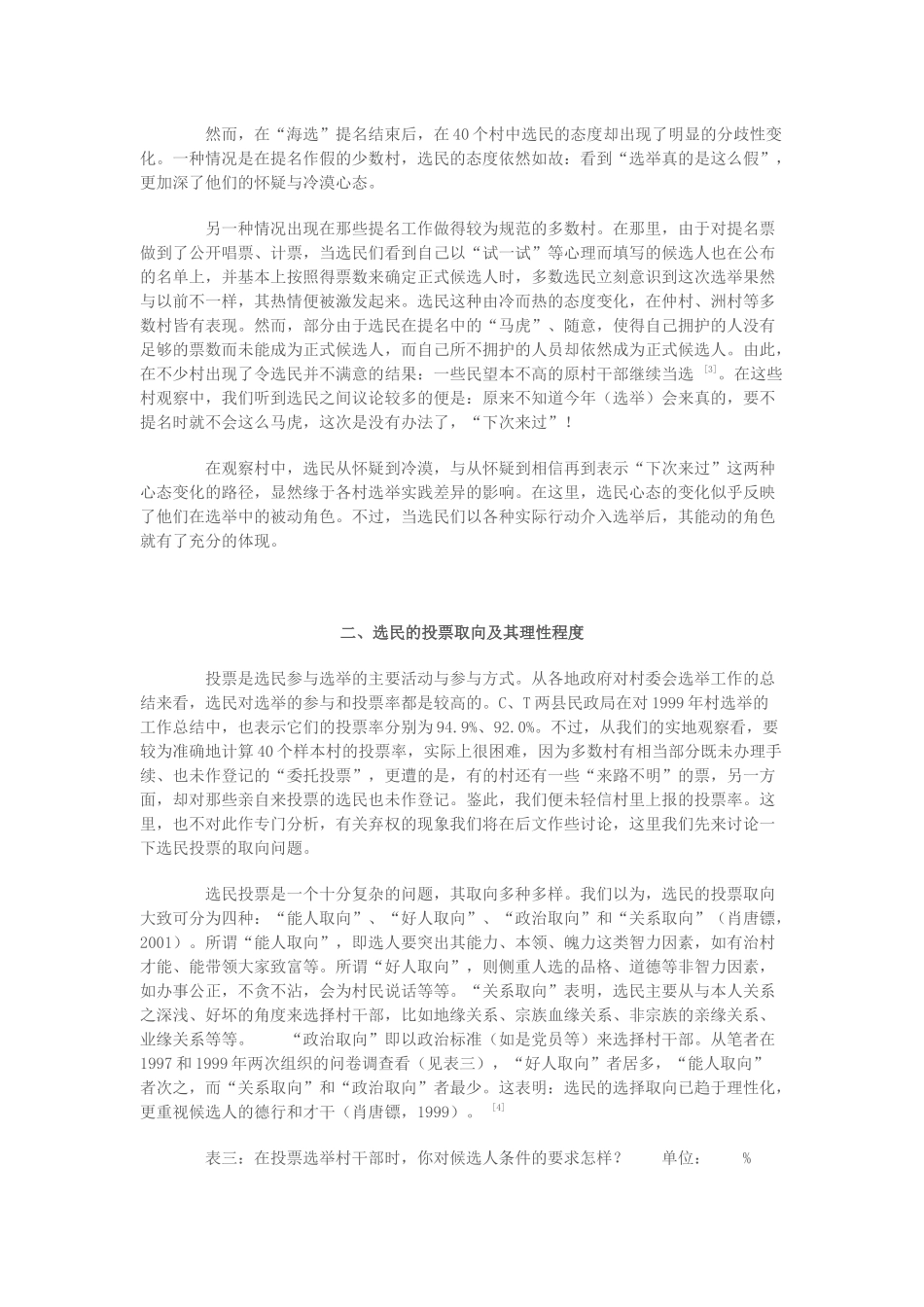

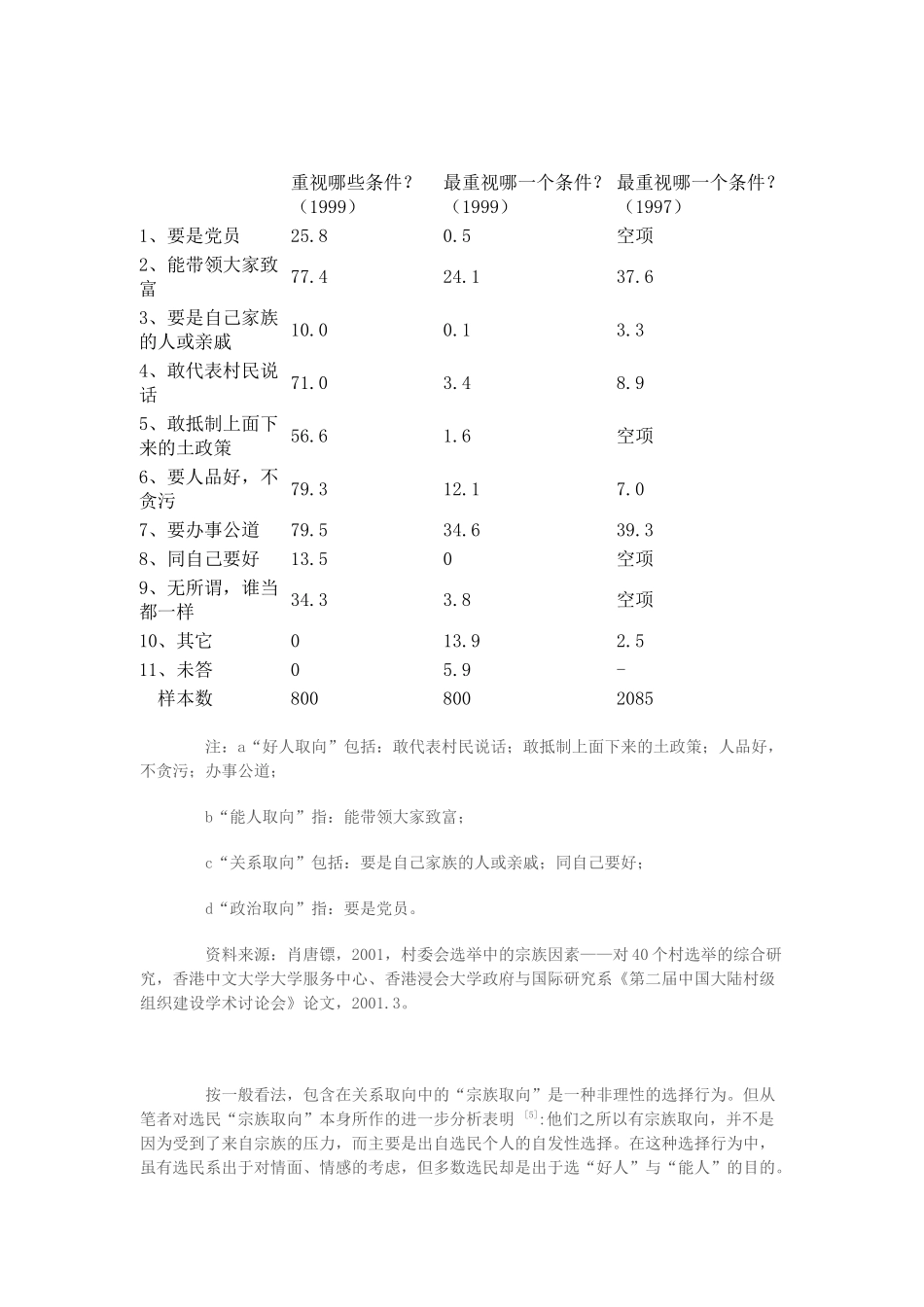

选举,按其本来面目是民主精神的展现,其最主要的行为主体即为选民。自然,没有选民的参与,选举只能流产;但这并不意味着,有了选民的参与,选举就会是真正民主的选举。因此,要了解选举的本来面目,还应当深入理解选民的参与行为。本文以1999年在江西省观察的40个村选举作为基本材料[1],分析选举过程中选民的行为特征。1999年的直选是江西省首次实施海选,也是该省选民所遭遇的第一次“直选”。对这“突如其来”而又姗姗来迟的民主选举,会在选民中引起什么样的反应?在选举中,选民自身的角色是如何扮演的?他们对选举产生了什么样的影响?显然,这些问题很值得认真研究并回答。一、选民对选举的心态变化我们知道,在已往村干部从直接任命过渡到“选举”后,也大多是搞“指选”、“派选”,用农民的话来说,那只是走走过场,搞搞形式而已。这种长期的选举实践在选民中所形成的经验,会怎样影响到他们对1999年选举的看法?在40个样本村,当我们观察员询问选民对即将到来的选举的看法时,得到了近乎一致性的回答:那还不是“老一套”,“唬弄老百姓而已”,“那是乡里玩的新把戏”。当我们进一步解释将可能是更民主的选举时,还是有相当部分选民表示怀疑。在T县20个样本村,我们在选举宣传发动前曾对400个选民作抽样问卷调查,结果表明:尽管多数选民(78.8%)希望实行真正民主的选举[2],但相信将会真正搞民主选举的选民只有31.8%(详见表一、表二)。可见,在选举前,尽管多数选民有对民主选举的强烈诉求,但同时又不相信上面会“给”他们民主。长期形式化选举对他们的影响之深,于此可见一斑。也正因此,在各村,自选举启动至候选人提名结束,我们都能看到这样的“景观”:选民们对选举普遍持较为冷淡的态度。表一:今年(1999)村委会将举行选举,你希望那是真正民主的选举吗?N=400(选民)很希望是不希望是都是上面定的,希望也没用无所谓说不清未答78.8%0.3%4.8%0.8%5.0%10.5%表二:今年(1999)村委会将举行选举,你认为那会是真正民主的选举吗?N=400(选民)很可能会很难会是不可能会说不清未答31.8%28.8%6.5%18.0%15.0%表一与表二的资料来源:1999年选举前夕对T县400个选民的抽样调查。然而,在“海选”提名结束后,在40个村中选民的态度却出现了明显的分歧性变化。一种情况是在提名作假的少数村,选民的态度依然如故:看到“选举真的是这么假”,更加深了他们的怀疑与冷漠心态。另一种情况出现在那些提名工作做得较为规范的多数村。在那里,由于对提名票做到了公开唱票、计票,当选民们看到自己以“试一试”等心理而填写的候选人也在公布的名单上,并基本上按照得票数来确定正式候选人时,多数选民立刻意识到这次选举果然与以前不一样,其热情便被激发起来。选民这种由冷而热的态度变化,在仲村、洲村等多数村皆有表现。然而,部分由于选民在提名中的“马虎”、随意,使得自己拥护的人没有足够的票数而未能成为正式候选人,而自己所不拥护的人员却依然成为正式候选人。由此,在不少村出现了令选民并不满意的结果:一些民望本不高的原村干部继续当选[3]。在这些村观察中,我们听到选民之间议论较多的便是:原来不知道今年(选举)会来真的,要不提名时就不会这么马虎,这次是没有办法了,“下次来过”!在观察村中,选民从怀疑到冷漠,与从怀疑到相信再到表示“下次来过”这两种心态变化的路径,显然缘于各村选举实践差异的影响。在这里,选民心态的变化似乎反映了他们在选举中的被动角色。不过,当选民们以各种实际行动介入选举后,其能动的角色就有了充分的体现。二、选民的投票取向及其理性程度投票是选民参与选举的主要活动与参与方式。从各地政府对村委会选举工作的总结来看,选民对选举的参与和投票率都是较高的。C、T两县民政局在对1999年村选举的工作总结中,也表示它们的投票率分别为94.9%、92.0%。不过,从我们的实地观察看,要较为准确地计算40个样本村的投票率,实际上很困难,因为多数村有相当部分既未办理手续、也未作登记的“委托投票”,更遭的是,有的村还有一些“来路不明”的票,另一方面,却对那些亲自来投票的选民也未作登记。鉴此,我们便未轻信...