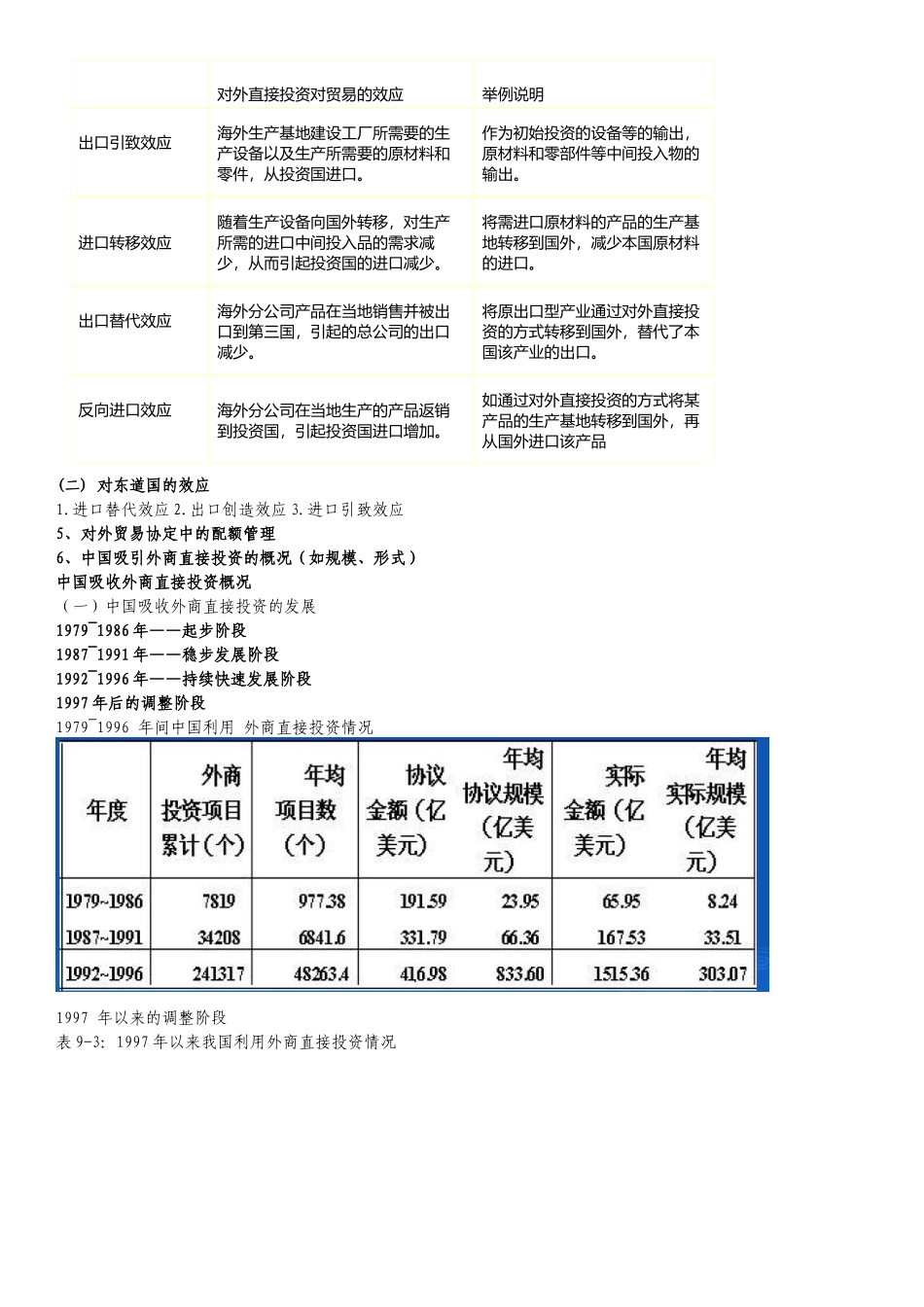

1、对外贸易的概念和政策对外贸易亦称“国外贸易”或“进出口贸易”,是指一个国家(地区)与另一个国家(地区)之间的商品和劳务的交换。这种贸易由进口和出口两个部分组成。对运进商品或劳务的国家(地区)来说,就是进口;对运出商品或劳务的国家(地区)来说,就是出口。这在奴隶社会和封建社会就开始产生和发展,到资本主义社会,发展更加迅速。其性质和作用由不同的社会制度所决定。国际贸易亦称世界贸易:它泛指国际间的货物和劳务的交换,它是世界各国对外贸易的总和,是世界各国经济在国际分工基础上相互依存、相互联系的主要形式。生产力的发展、社会分工和国家的形成是国际贸易产生的前提。贸易就是货物与劳务的交换,它是社会生产力发展的产物。2、秦汉至清朝的管理机构名称和职能为适应对外贸易的发展,在陆路方面,唐朝设置了两个特别行政机构管理对外贸易,一是安西都护府,二是北庭都护府。在海路方面,开元二年(714)唐政府在广州设置了“市舶使”,以管理对外贸易。唐代“市舶使”的职能:(1)对进口货物进行登记与分类(2)征税如《旧唐书》卷151“王谔传”载:“权其利,可得与两税相埒”。对外贸易的税收给唐政权带来丰厚的收入。(3)禁止奢侈品自由交易(4)设置栈房,保管外商货物(5)管理外商在华贸易。在宋朝,管理对外贸易的专职官员发展为专职机构——“市舶司”。“市舶司”不仅具有海关的某些性质,还直接经营进出口业务第一,接待外商,并通过颁发“公凭”来监督和管理中外商人的贸易活动和船舶的进出港口。第二,对进口货物征税,一般是根据进口货物的种类分别征实物税。第三,处置舶货:禁权(专营)和博买(政府采购)。第四,保管、运送和出售进口商品。公元1293年(元代)正式制定颁布了《市舶抽分则例》22条,是我国历史上第一部外贸法规。1.查验进出口船舶和货物2.征税3.查缉走私明朝(公元1368年~1644年)的对外贸易当时的贸易方式有朝贡贸易、互市贸易、走私贸易和三角贸易。明代“市舶司”的职能:明代前期。管理朝贡贸易,查禁民间商人的海外贸易,征税及管理中外互市贸易。明代后期。民间商人海外贸易由海防馆(后改为督饷馆)负责管理;外商来华由市舶司管理:查验与征税。中外商人的交易由牙行负责。即海外贸易的行政管理和经营管理出现了分离。明末,牙行逐渐由专营进出口货物的广东三十六行代替,市舶司的海外贸易经营管理权丧失,唐以来近千年的市舶司制度终于完结。清朝前中期的对外贸易海关职能:1.监管进出口商人、商船及货物清朝对进出口船舶大小、随船携带物品、商人出港程序、进出口商品种类等均有明确规定,海关依例进行监管。2.征收关税各口岸关税制度不尽统一,关税有三种:船舶税、货税和附加税。清朝经营对外贸易的机构由明朝时的“牙行”演变为“行商”。由“行商”组成的机构称为“公行”。康熙二十四年(1685年),粤海关设立。它名义上专管对外贸易和征收关税事宜,实际上税收营生都是由“十三行”出面主持,承接包揽的项目,其中包括代办报关纳税,商品同购销买卖等业务。十三行制度又称行商制度。行商是清朝特许的经营海外贸易的垄断商人,其所开的商行称为“洋行”或“洋货行”,最多时达26家,最小时仅有数家,统称“十三行”。是清朝特许的半官方的对外贸易垄断组织。行商职能:1、承保税饷;2、代购代销进出口商货;3、代办各种交涉事宜;4、监督管理外商。二、鸦片战争前中国对外贸易的特点(一)国家垄断对外贸易、服务于政治和外交的需要表现在官方经营和官方的对外贸易管理措施上。自唐代至明朝前期,延续千余年的市舶制度集中体现了国家对对外贸易的垄断和集中管理。在市舶制度下,国家直接垄断了进出口经营以及进口商品的买卖权。(二)“朝贡”贸易占重要地位“朝贡”贸易是两国国王之间以“贡礼”、“酬谢”的形式进行的商品交换。它是一种外贸与外交合一的官方贸易形式。历史记载,早在公元前11世纪时,西域各国就开始和周王朝有了“朝贡”往来。“朝贡”贸易虽属于一种维持和发展臣属关系的方式在中国对外贸易中占很突出的地位。随着官方海上贸易的衰落和私人海上贸易的繁荣与发展,原来的“市舶司”管理制度已越来越...