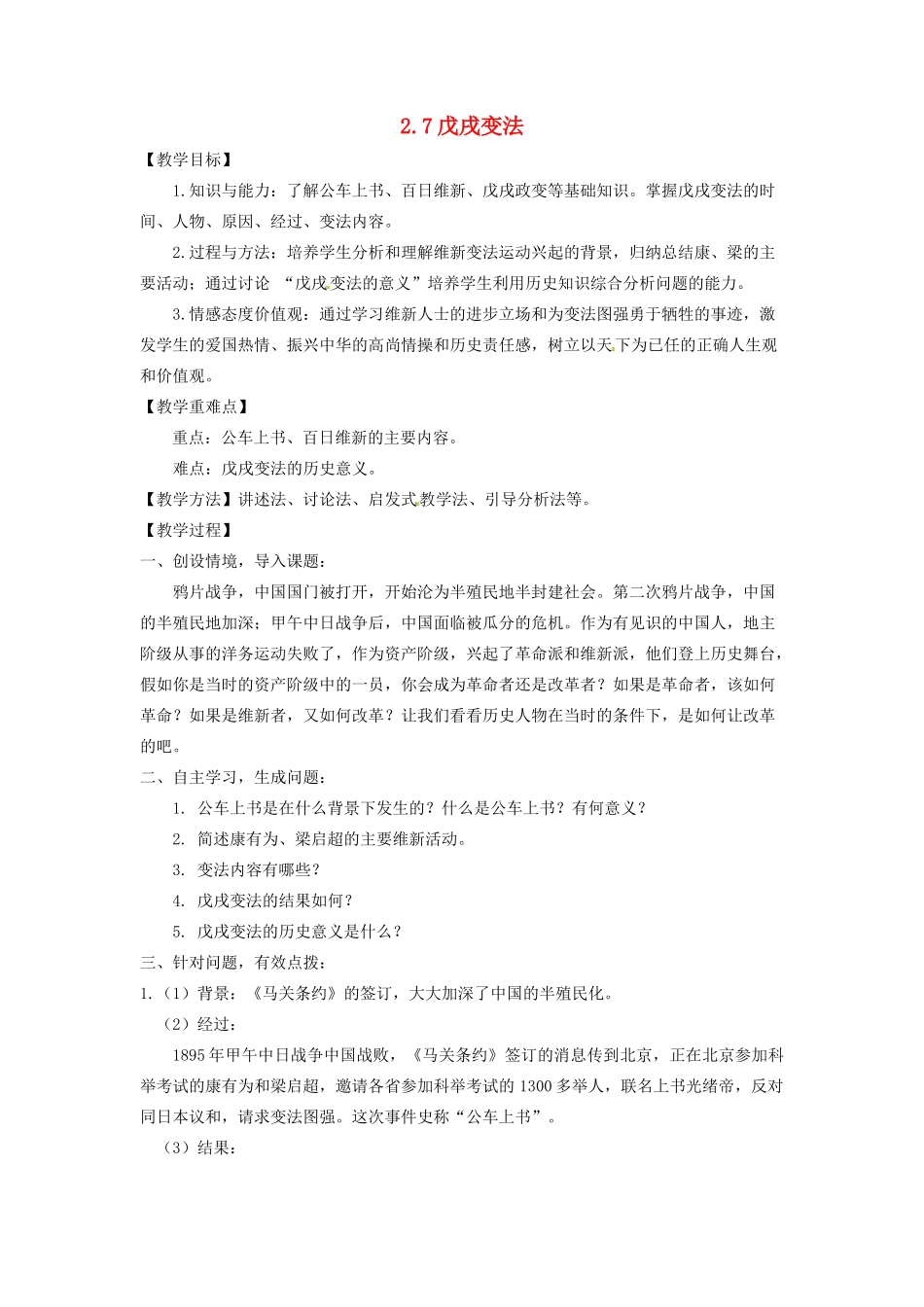

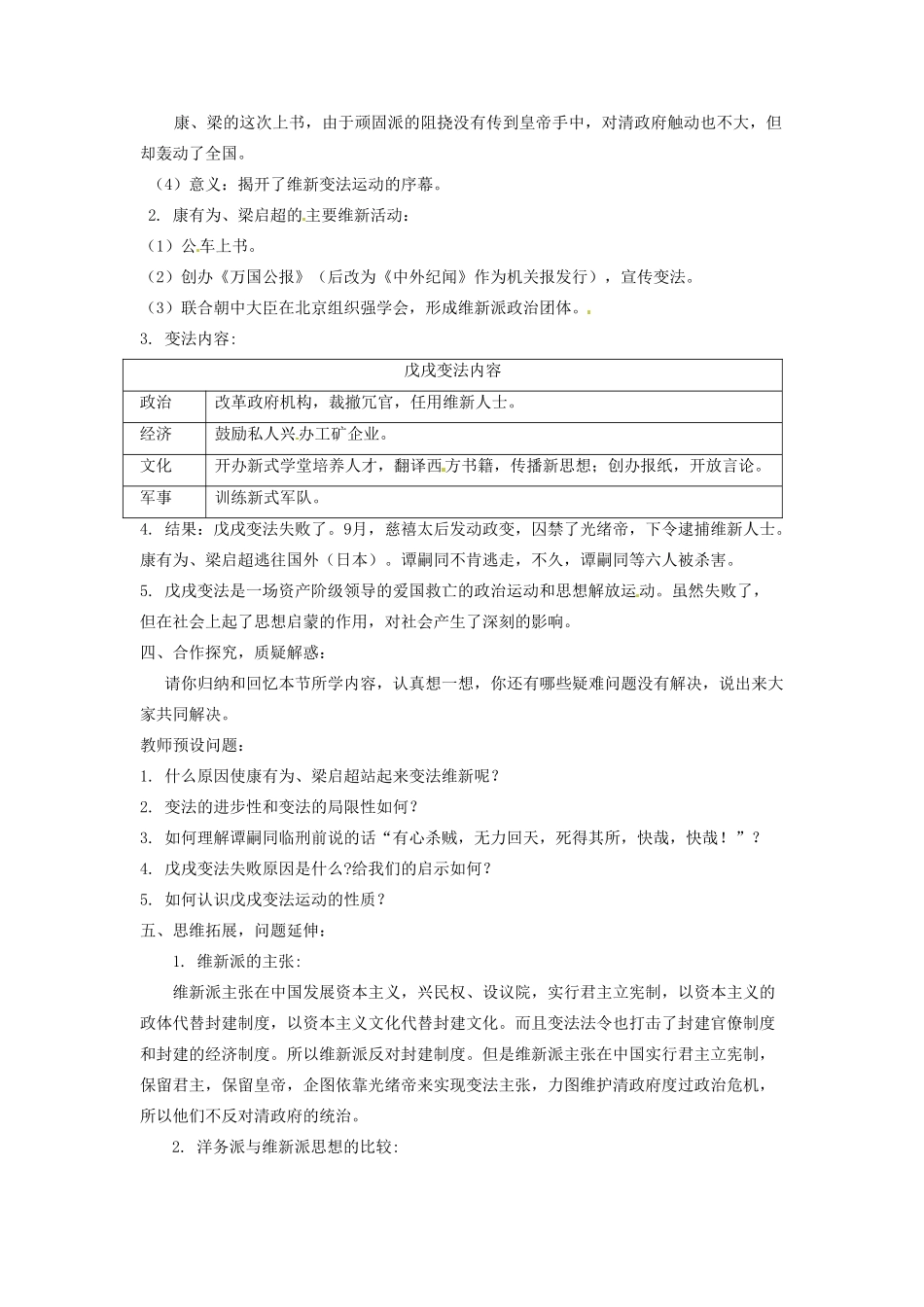

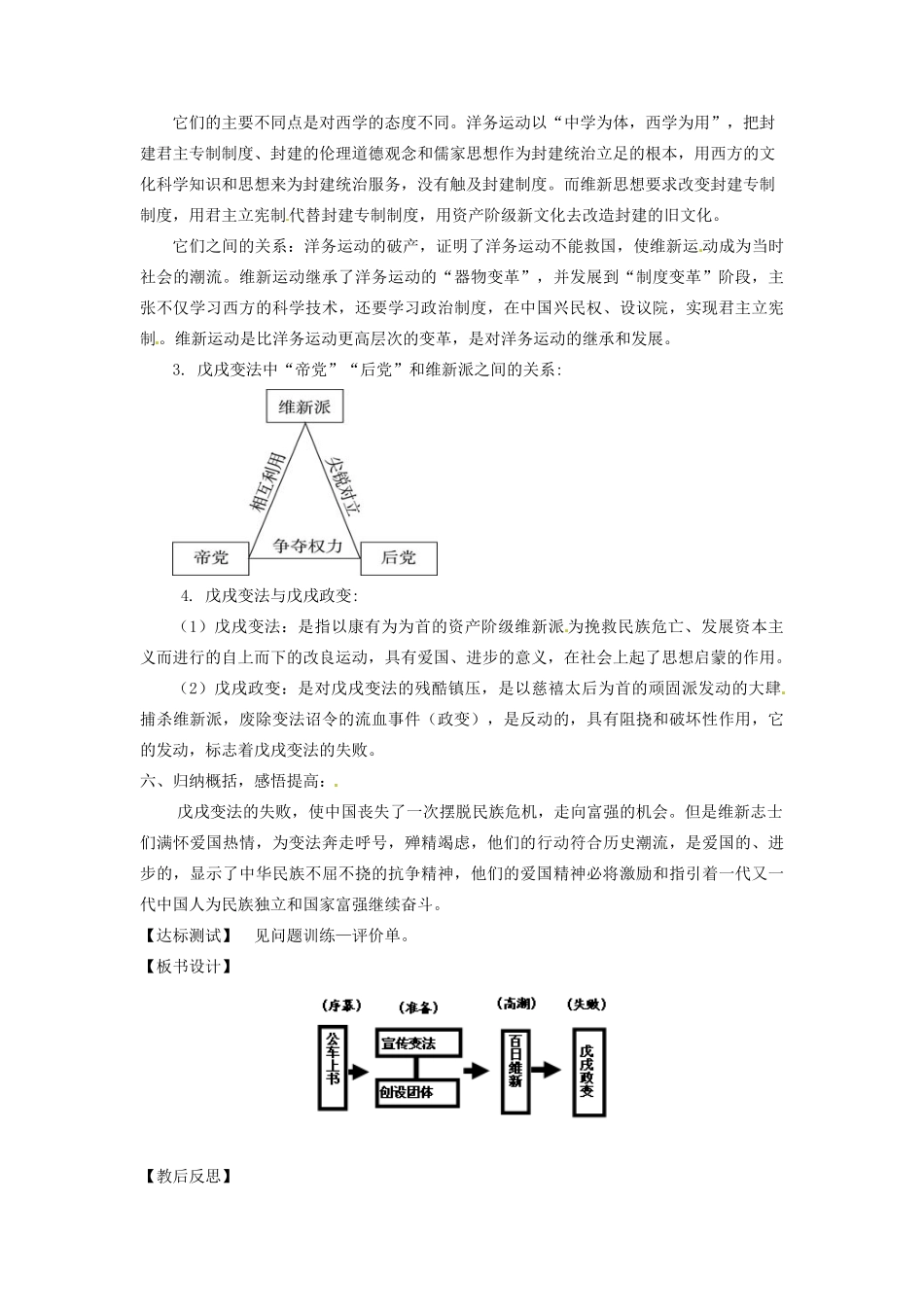

2.7戊戌变法【教学目标】1.知识与能力:了解公车上书、百日维新、戊戌政变等基础知识。掌握戊戌变法的时间、人物、原因、经过、变法内容。2.过程与方法:培养学生分析和理解维新变法运动兴起的背景,归纳总结康、梁的主要活动;通过讨论“戊戌变法的意义”培养学生利用历史知识综合分析问题的能力。3.情感态度价值观:通过学习维新人士的进步立场和为变法图强勇于牺牲的事迹,激发学生的爱国热情、振兴中华的高尚情操和历史责任感,树立以天下为已任的正确人生观和价值观。【教学重难点】重点:公车上书、百日维新的主要内容。难点:戊戌变法的历史意义。【教学方法】讲述法、讨论法、启发式教学法、引导分析法等。【教学过程】一、创设情境,导入课题:鸦片战争,中国国门被打开,开始沦为半殖民地半封建社会。第二次鸦片战争,中国的半殖民地加深;甲午中日战争后,中国面临被瓜分的危机。作为有见识的中国人,地主阶级从事的洋务运动失败了,作为资产阶级,兴起了革命派和维新派,他们登上历史舞台,假如你是当时的资产阶级中的一员,你会成为革命者还是改革者?如果是革命者,该如何革命?如果是维新者,又如何改革?让我们看看历史人物在当时的条件下,是如何让改革的吧。二、自主学习,生成问题:1.公车上书是在什么背景下发生的?什么是公车上书?有何意义?2.简述康有为、梁启超的主要维新活动。3.变法内容有哪些?4.戊戌变法的结果如何?5.戊戌变法的历史意义是什么?三、针对问题,有效点拨:1.(1)背景:《马关条约》的签订,大大加深了中国的半殖民化。(2)经过:1895年甲午中日战争中国战败,《马关条约》签订的消息传到北京,正在北京参加科举考试的康有为和梁启超,邀请各省参加科举考试的1300多举人,联名上书光绪帝,反对同日本议和,请求变法图强。这次事件史称“公车上书”。(3)结果:康、梁的这次上书,由于顽固派的阻挠没有传到皇帝手中,对清政府触动也不大,但却轰动了全国。(4)意义:揭开了维新变法运动的序幕。2.康有为、梁启超的主要维新活动:(1)公车上书。(2)创办《万国公报》(后改为《中外纪闻》作为机关报发行),宣传变法。(3)联合朝中大臣在北京组织强学会,形成维新派政治团体。3.变法内容:戊戌变法内容政治改革政府机构,裁撤冗官,任用维新人士。经济鼓励私人兴办工矿企业。文化开办新式学堂培养人才,翻译西方书籍,传播新思想;创办报纸,开放言论。军事训练新式军队。4.结果:戊戌变法失败了。9月,慈禧太后发动政变,囚禁了光绪帝,下令逮捕维新人士。康有为、梁启超逃往国外(日本)。谭嗣同不肯逃走,不久,谭嗣同等六人被杀害。5.戊戌变法是一场资产阶级领导的爱国救亡的政治运动和思想解放运动。虽然失败了,但在社会上起了思想启蒙的作用,对社会产生了深刻的影响。四、合作探究,质疑解惑:请你归纳和回忆本节所学内容,认真想一想,你还有哪些疑难问题没有解决,说出来大家共同解决。教师预设问题:1.什么原因使康有为、梁启超站起来变法维新呢?2.变法的进步性和变法的局限性如何?3.如何理解谭嗣同临刑前说的话“有心杀贼,无力回天,死得其所,快哉,快哉!”?4.戊戌变法失败原因是什么?给我们的启示如何?5.如何认识戊戌变法运动的性质?五、思维拓展,问题延伸:1.维新派的主张:维新派主张在中国发展资本主义,兴民权、设议院,实行君主立宪制,以资本主义的政体代替封建制度,以资本主义文化代替封建文化。而且变法法令也打击了封建官僚制度和封建的经济制度。所以维新派反对封建制度。但是维新派主张在中国实行君主立宪制,保留君主,保留皇帝,企图依靠光绪帝来实现变法主张,力图维护清政府度过政治危机,所以他们不反对清政府的统治。2.洋务派与维新派思想的比较:它们的主要不同点是对西学的态度不同。洋务运动以“中学为体,西学为用”,把封建君主专制制度、封建的伦理道德观念和儒家思想作为封建统治立足的根本,用西方的文化科学知识和思想来为封建统治服务,没有触及封建制度。而维新思想要求改变封建专制制度,用君主立宪制代替封建专制制度,用资产阶级新文化去改造封建的旧文化。它们之间的关系:...