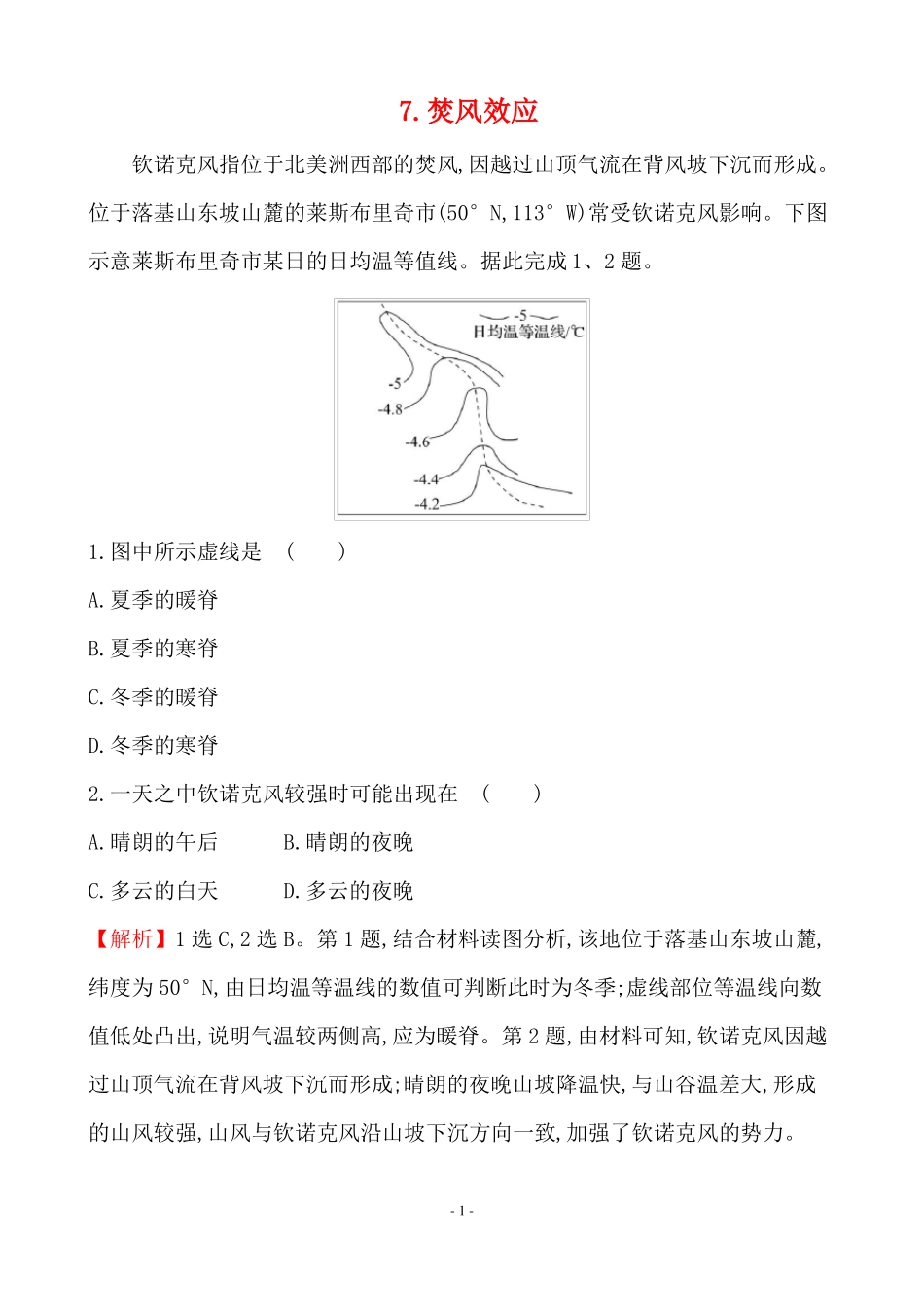

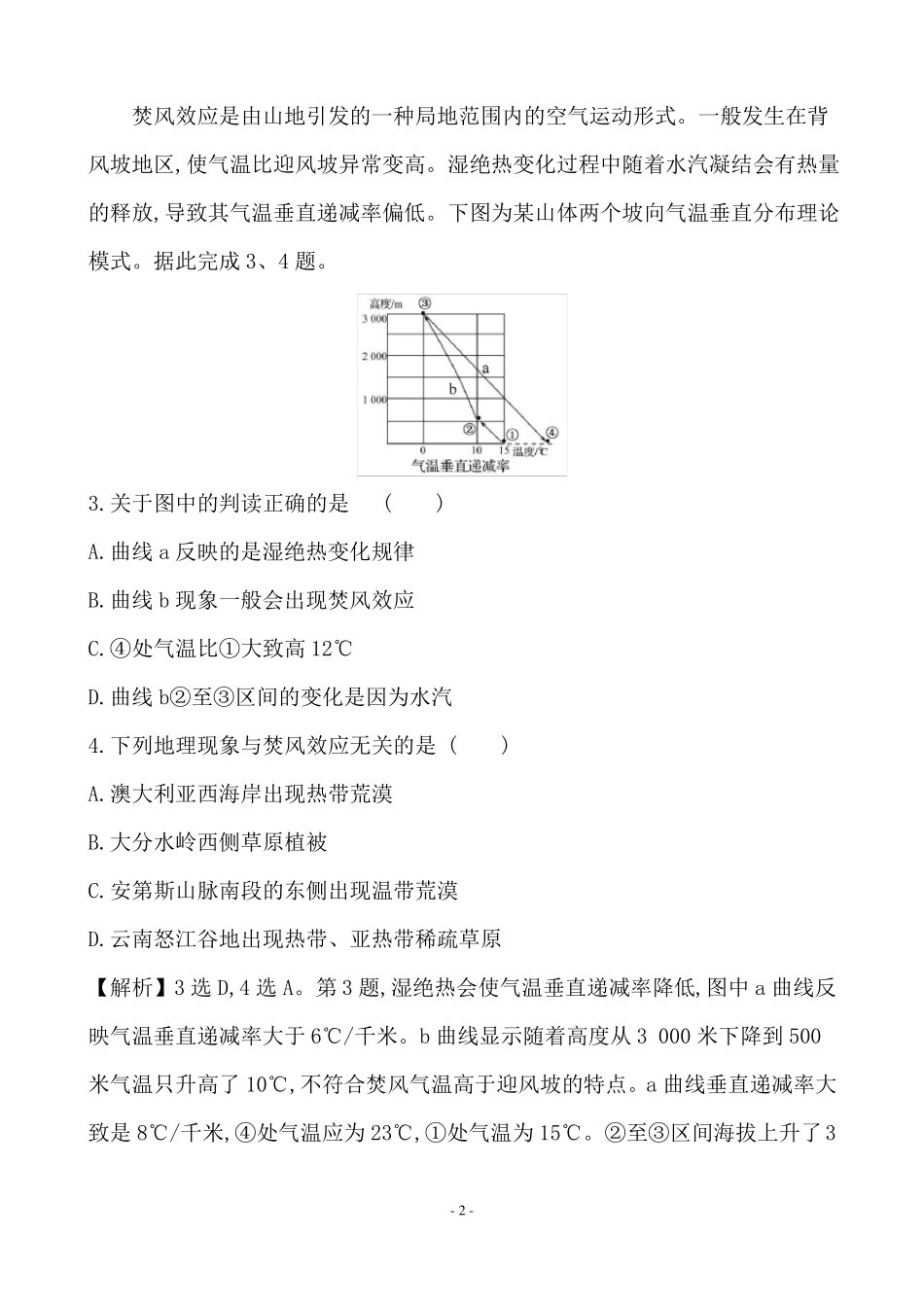

7.焚风效应钦诺克风指位于北美洲西部的焚风,因越过山顶气流在背风坡下沉而形成。位于落基山东坡山麓的莱斯布里奇市(50°N,113°W)常受钦诺克风影响。下图示意莱斯布里奇市某日的日均温等值线。据此完成1、2题。1.图中所示虚线是()A.夏季的暖脊B.夏季的寒脊C.冬季的暖脊D.冬季的寒脊2.一天之中钦诺克风较强时可能出现在()A.晴朗的午后B.晴朗的夜晚C.多云的白天D.多云的夜晚【解析】1选C,2选B。第1题,结合材料读图分析,该地位于落基山东坡山麓,纬度为50°N,由日均温等温线的数值可判断此时为冬季;虚线部位等温线向数值低处凸出,说明气温较两侧高,应为暖脊。第2题,由材料可知,钦诺克风因越过山顶气流在背风坡下沉而形成;晴朗的夜晚山坡降温快,与山谷温差大,形成的山风较强,山风与钦诺克风沿山坡下沉方向一致,加强了钦诺克风的势力。-1-焚风效应是由山地引发的一种局地范围内的空气运动形式。一般发生在背风坡地区,使气温比迎风坡异常变高。湿绝热变化过程中随着水汽凝结会有热量的释放,导致其气温垂直递减率偏低。下图为某山体两个坡向气温垂直分布理论模式。据此完成3、4题。3.关于图中的判读正确的是()A.曲线a反映的是湿绝热变化规律B.曲线b现象一般会出现焚风效应C.④处气温比①大致高12℃D.曲线b②至③区间的变化是因为水汽4.下列地理现象与焚风效应无关的是()A.澳大利亚西海岸出现热带荒漠B.大分水岭西侧草原植被C.安第斯山脉南段的东侧出现温带荒漠D.云南怒江谷地出现热带、亚热带稀疏草原【解析】3选D,4选A。第3题,湿绝热会使气温垂直递减率降低,图中a曲线反映气温垂直递减率大于6℃/千米。b曲线显示随着高度从3000米下降到500米气温只升高了10℃,不符合焚风气温高于迎风坡的特点。a曲线垂直递减率大致是8℃/千米,④处气温应为23℃,①处气温为15℃。②至③区间海拔上升了3-2-500米,气温只升高了10℃,气温垂直变化率较低,根据材料描述应为水汽凝结释放热量导致出现湿绝热。第4题,澳大利亚西海岸出现荒漠的原因是位于回归线附近,常年受副高控制干燥少雨,与焚风无关。大分水岭西侧的草原植被出现的原因是山地阻挡了东南信风,在山地背风坡的雨影区出现焚风导致气候干燥;安第斯山脉南段东侧出现温带荒漠的原因是山地阻挡了盛行西风导致背风坡出现焚风;云南怒江谷地出现热带、亚热带稀疏草原是西南季风被阻挡形成焚风导致的。太行山脉是黄土高原和华北平原的地理分界线,其山麓焚风较强,焚风往往以阵风形式出现,从山上沿山坡向下吹。太行山区有众多河流发源地或流经地区,其东麓地带农业生产自然条件优越。图1为太行山东西两侧剖面示意图,图2为太行山东麓焚风日分布图。据此完成5、6题。5.太行山东西两侧焚风效应较强的坡面及焚风多发的季节是()A.东坡夏季B.西坡夏季C.东坡冬季D.西坡冬季6.太行山东麓焚风效应在一日内强弱变化特点及原因是-3-()A.夜间至上午弱,此时段谷风强B.午后强,此时段山风强C.夜间至上午强,焚风与山风叠加D.午后弱,焚风与谷风叠加【解析】5选C,6选C。第5题,太行山西侧为高原,冬季来自内陆的冷气团(西北风)强劲且干燥,气流越过太行山,在东侧(背风坡)下沉增温,且东侧海拔高差大,下沉增温幅度大。第6题,看图可知,太行山东坡焚风多出现在夜间至次日上午,在9:00左右出现的频率最高,至午后消失。夜间吹山风,与焚风风向一致,焚风随之加强;白天吹谷风,与焚风风向相反,有抵消和抑制作用,故焚风强度较弱。来自鄂霍次克海的冷湿空气,在日语中称作“山背风”。日本东北部太平洋沿岸地区受其影响,水稻减产;而图中山脉以西地区受其影响,水稻丰产,当地人称此风为“宝风”。下图示意日本本州岛部分地区受“山背风”影响状况。据此完成7~9题。7.推测“山背风”盛行的时节有()A.冬至前后B.大寒前后C.立春前后D.夏至前后8.甲地水稻减产的直接原因有()-4-①气温下降②光照减弱③降水减少④风力减弱A.①②B.②③C.③④D.①④9.与乙地“宝风”形成关系最为密切的大气效应是()A.雨影效应B.狭管效应C.焚风效应D.温室效应【解析】7选D,8选A,9选C。第7题,分析材料可知,“山背风”盛行的时节为水稻生长的季节;日本东北部纬度高,热量条件较差,水稻性喜高温多雨,因此日本东北部水稻生长季节为夏...